家のリフォーム:稲子の魅力

リフォームの初心者

先生、「稲子」ってリフォーム用語で出てきました。どんな意味ですか?

リフォーム専門家

「稲子」は、竿縁天井の板と板の重ね目に隙間ができないようにするための細工のことだよ。天井板の裏側に細工を施して、板同士をしっかりと固定するんだ。

リフォームの初心者

板の裏側に細工をするんですね。どのように固定するんですか?

リフォーム専門家

重ねる板の上側の部分に、蟻型やメチ型といった突起を作って、その突起を下の板に差し込むようにして固定するんだよ。そうすることで、隙間なく綺麗に仕上がるんだ。

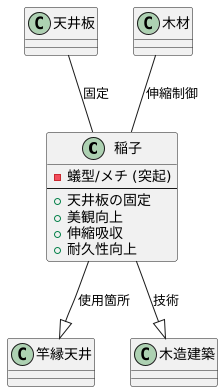

稲子とは。

竿縁天井の板と板の継ぎ目に隙間ができないようにするための、板の裏側に見えないように施す細工について説明します。この細工は「稲子」と呼ばれ、板を重ねる際に上の板に蟻型や楔形の突起を付けて、下の板に差し込むことで固定します。

稲子とは

稲子は、日本の伝統的な木造建築に見られる、主に竿縁天井に使われる細かな造作のことを指します。天井板を隙間なく、美しく、そしてしっかりと組み合わせるための工夫であり、日本の木造建築の技術の高さを示すものの一つです。

この稲子という技法は、天井板を互い違いに重ね合わせる際に、上の板に蟻型やメチと呼ばれる小さな突起を作ることから始まります。この突起は、ちょうど蟻の頭のような、あるいは楔のような形をしており、下の板にぴったりとはまるように作られています。そして、上の板の突起を下の板に差し込むことで、二枚の板がしっかりと固定されるのです。まるで、しっかりと噛み合った歯車のように、稲子によって固定された天井板は、ずれや隙間が生じにくくなります。

この技法の利点は、見た目の美しさだけではありません。木材は、季節や湿度の変化によって伸縮します。この伸縮によって、板に歪みが生じたり、隙間ができたりすることがありますが、稲子を用いることで、木材の伸縮による影響を最小限に抑えることができます。つまり、経年変化による劣化を防ぎ、建物の寿命を長く保つことにも繋がるのです。

稲子は、古くから大工たちの間で受け継がれてきた技術であり、日本の木造建築における知恵と工夫の結晶と言えるでしょう。現代の建築では、新建材や接着剤などが多く使われるようになりましたが、それでもなお、伝統的な木造建築を建てる際には、この稲子という技法が大切にされています。それは、先人の知恵と技術が、現代においてもなお、建物の美しさと耐久性を支えている証と言えるでしょう。

稲子の役割と利点

天井を美しく仕上げるだけでなく、様々な利点を持つ稲子について詳しく見ていきましょう。稲子は、天井板の間に生じる隙間を埋めるという重要な役割を担っています。木材は乾燥や湿気の影響で伸縮するため、板と板の間に隙間が生じることがあります。この隙間を稲子で埋めることで、見た目が美しくなるだけでなく、様々な機能的な利点も得られます。

まず、稲子は埃や虫の侵入を防ぎ、清潔な空間を保つのに役立ちます。天井裏は埃や虫が溜まりやすい場所ですが、稲子で隙間を塞ぐことで、これらの侵入経路を断つことができます。これにより、住まいの衛生状態を良好に保つことができます。

次に、稲子は断熱効果を高める役割も果たします。天井の隙間は、冬は冷気が入り込み、夏は熱気が逃げる原因となります。稲子で隙間を埋めることで、外気の影響を受けにくくなり、冷暖房効率が向上します。結果として、エネルギー消費を抑え、省エネルギーにも繋がります。

さらに、稲子は天井の強度を高める効果も期待できます。板と板を稲子で固定することで、天井全体が一体化し、強度が増します。地震などの災害時にも天井が落下しにくくなり、建物の安全性を高めることができます。

日本の高温多湿な気候においても、稲子は優れた性能を発揮します。木材の呼吸を妨げずに湿気を逃がすことができるため、カビや腐朽の発生を抑制し、建物の寿命を延ばす効果も期待できます。まさに日本の風土に適した技術と言えるでしょう。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 美観向上 | 天井板の隙間を埋め、見た目を美しくする |

| 防塵・防虫 | 埃や虫の侵入を防ぎ、清潔な空間を保つ |

| 断熱効果向上 | 隙間を埋め、外気の影響を抑え、冷暖房効率を高める |

| 強度向上 | 天井板を固定し、天井全体を一体化、強度を高める |

| 防湿・防カビ | 木材の呼吸を妨げずに湿気を逃がし、カビや腐朽を抑制 |

稲子を使った施工方法

稲子を使った天井板の施工は、熟練した職人の高い技術が求められます。まず初めに、天井板の裏側に蟻型と呼ばれる凹凸や、それを受けるための突起であるメチを丁寧に加工します。この加工の精度は仕上がりの美しさを左右する重要な要素であり、職人は木材の性質を見極めながら、慎重に作業を進めます。

次に、加工を終えた天井板を一枚ずつ丁寧に重ねていきます。この時、蟻型とメチがきちんと組み合わさるよう、突起をしっかりと差し込み、隙間が生じないように注意深く作業を進める必要があります。天井板は一枚一枚微妙に反りや歪みがあるため、職人はその都度調整を行いながら、隙間なく美しく仕上げていきます。

全ての板を積み重ねた後、最後に固定した板を微調整し、天井全体の高さを揃えます。この作業は、長年の経験で培われた職人の勘と、繊細な手作業によって行われます。建物の構造や木材の乾燥具合など、様々な要素を考慮しながら、最適な方法で施工を進めることが、美しく頑丈な天井を作る上で重要です。

近年では、機械による加工技術の進歩により、蟻型やメチの加工を効率的に行うことが可能になりました。しかし、木材の微妙な歪みや反りへの対応、そして最終的な仕上がりの調整は、依然として熟練した職人の手作業に頼るところが大きく、伝統的な職人技と現代技術の融合によって、より高品質な施工が実現しています。稲子を使った施工は、まさに日本の伝統建築技術の粋と言えるでしょう。

| 工程 | 詳細 | ポイント | 現代技術の導入 |

|---|---|---|---|

| 蟻型とメチの加工 | 天井板の裏側に蟻型(凹凸)とメチ(突起)を加工する | 仕上がりの美しさを左右する重要な工程。木材の性質を見極め、慎重に作業を行う。 | 機械による効率的な加工が可能に |

| 天井板の重ね合わせ | 加工した天井板を一枚ずつ重ね、蟻型とメチを組み合わせていく | 突起をしっかり差し込み、隙間が生じないように注意深く作業を行う。板の反りや歪みに合わせて調整する。 | – |

| 高さの調整 | 積み重ねた板を微調整し、天井全体の高さを揃える | 職人の勘と繊細な手作業が必要。建物の構造や木材の乾燥具合を考慮する。 | – |

リフォームでの稲子の活用

家屋の改修工事においても、稲子の技術は様々な場面で活用できます。例えば、古くなった天井板を交換する際には、稲子を使うことで、古き良き時代の美しさを再現することができます。天井の模様や格子の形状など、細部にまでこだわった施工は、住まいに風格と趣を与えます。また、稲子は見た目の美しさだけでなく、機能面でも優れた特性を持っています。稲藁を束ねて作る稲子は、内部に空気を多く含むため、断熱性に優れています。冬の寒さや夏の暑さを和らげ、快適な室内環境を保つのに役立ちます。さらに、稲子は適度な強度も備えているため、天井の耐久性を高める効果も期待できます。

家屋の改修工事では、既存の建物の構造に合わせて、適切な方法で稲子を施工することが重要です。建物の骨組みの状態や天井の高さなどを考慮し、最適な工法を選択する必要があります。そのため、稲子の扱いに精通した経験豊富な職人に依頼することが大切です。技術力のある職人は、建物の状況に合わせて適切な判断を行い、安心して工事を任せられます。また、近年では、稲子を模したデザインの建築材料も販売されています。これらは、本物の稲子を使うよりも手軽に施工でき、費用を抑えることも可能です。

家屋の改修工事を計画する際には、予算や目的に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。専門家とじっくり話し合い、希望や条件を伝えながら、計画を進めることが重要です。例えば、伝統的な工法にこだわりたい場合は、本物の稲子を使った施工を選び、費用を抑えたい場合は、稲子を模した材料の利用を検討するなど、様々な選択肢があります。専門家の助言を受けながら、それぞれの状況に合った最良の方法を選択することで、理想の家屋を実現できます。日本の伝統技術を活かした改修工事は、住まいに独特の雰囲気と快適さを与え、暮らしを豊かにしてくれます。

| メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|

| 美しさ:古き良き時代の美しさを再現、細部にこだわった施工、住まいに風格と趣 | 施工の難しさ:既存の建物の構造に合わせた適切な施工が必要、稲子の扱いに精通した職人に依頼 | 費用:本物の稲子は高価 |

| 機能性:断熱性、冬の寒さや夏の暑さを和らげ、快適な室内環境、適度な強度、天井の耐久性向上 | 代替案:稲子を模したデザインの建築材料(手軽に施工、費用抑制) |

まとめ

日本の伝統建築には、天井を美しく仕上げ、建物の強度を高めるための様々な技法が受け継がれています。その一つである稲子について、詳しく見ていきましょう。稲子は、天井板を支えるための細い木材を格子状に組んだ下地のことを指します。天井板を直接梁に打ち付けるのではなく、この稲子を用いることで、天井の仕上がりが美しくなるだけでなく、建物の強度を高める効果も期待できます。

まず、稲子を使うことで、天井板の隙間をなくし、平らで美しい仕上がりを実現できます。木材は乾燥や湿気の影響で伸縮するため、直接梁に打ち付けると隙間が生じることがあります。しかし、稲子を間に挟むことで、木材の伸縮を吸収し、隙間が生じるのを防ぐことができます。また、稲子によって天井板が均等に支えられるため、天井のたわみや歪みを防ぎ、美しい平面を作り出すことができます。

さらに、稲子は建物の耐震性向上にも貢献します。格子状に組まれた稲子は、天井全体を一体化させ、地震や風などの外力に対する強度を高める役割を果たします。天井板が直接梁に固定されている場合、地震の揺れによって接合部分が破損する可能性がありますが、稲子があることで、力が分散され、建物全体の強度が向上します。

現代の住宅リフォームにおいても、稲子の技術は活かされています。古民家などの改修工事では、既存の稲子を再利用したり、新しい稲子を丁寧に組み上げることで、伝統的な美しさと建物の強度を維持しながら、現代の生活様式に合わせた快適な空間を作り出しています。また、新築住宅においても、日本の伝統的な建築技術を取り入れたいという施主の要望に応え、稲子を用いた天井が採用されるケースが増えています。

このように、稲子は日本の建築文化を支える重要な技術であり、先人の知恵と技術が凝縮されています。現代の建築技術と融合しながら、さらに進化していく可能性を秘めた稲子は、これからも日本の住まいづくりにおいて重要な役割を担っていくことでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 稲子とは | 天井板を支えるための細い木材を格子状に組んだ下地 |

| 美観への効果 |

|

| 強度への効果 |

|

| 現代建築での活用 |

|