練り塀:日本の伝統的な塀の魅力

リフォームの初心者

先生、練り塀って普通の土塀と何が違うんですか?

リフォーム専門家

いい質問だね。土塀は木や竹で骨組みを作って土を塗るのに対し、練り塀は骨組みがないんだよ。瓦のかけらや砂利などを土に混ぜて練り固めて作るんだ。だから「練り塀」っていうんだよ。

リフォームの初心者

へえー!骨組みがないんですね!じゃあ、どうやって強度を保っているんですか?

リフォーム専門家

土に混ぜる瓦や砂利などが強度を出すのに役立っているんだ。さらに、赤土に菜種油を混ぜて油土塀にすると、もっと強度が増すんだよ。

練り塀とは。

『練り塀』とは、土塀の一種で、瓦のかけらや小石などを混ぜて作った塀のことです。土塀は普通、木で骨組みを作り、そこに竹を編んで、その上に土を塗って作ります。しかし、練り塀は骨組みがないのが特徴です。瓦のかけら、小石、れんが、わらなどを土に混ぜて固めることで強度を出し、表面は土や漆喰を塗って、混ぜたものが見えないように仕上げます。赤土に菜種油を混ぜて作った油土塀は、さらに強度が増します。他の土塀と同じように、練り塀も上に小さな屋根をつけて雨を防ぎます。練り塀は職人が手作りするため、高い技術を持った職人さん必要で、作るのに時間もかかるため、最近は家などに使われることは少なくなりましたが、昔はよく見かける塀でした。

練り塀とは

練り塀は、日本の伝統的な塀の一つで、土を練り固めて作る独特の工法が特徴です。木や竹の骨組みを必要とせず、土そのものが構造となるため、ずっしりとした重厚感と風格が漂います。

主な材料は土ですが、それだけでは強度が不足するため、瓦や砂利、レンガの破片、藁などを混ぜ込み、よく練り合わせて強度を高めます。この混ぜ込む材料の種類や配合の割合によって、塀の色合いや風合いが変化するのも、練り塀の魅力の一つと言えるでしょう。

練り上げた土は、型枠に入れて突き固め、乾燥させて作ります。表面は、滑らかに仕上げ、風雨から守るために、壁土や漆喰で塗られることが一般的です。そのため、瓦や砂利などの混ぜ物が外から見えることはほとんどありません。壁土や漆喰の色も様々で、周囲の景観に合わせて白や灰色、ベージュなど、落ち着いた色合いで仕上げられることが多いです。

練り塀には、油土塀と呼ばれる種類もあります。これは、赤土に菜種油を混ぜて作るもので、一般的な練り塀よりも強度と耐久性が高いのが特徴です。菜種油を混ぜることで、土が水を弾きやすくなり、風雨による劣化を防ぐ効果があります。

練り塀の上部には、雨風から塀を守るために瓦などで小さな屋根が取り付けられることが多く、これは日本の伝統的な建築様式によく見られる特徴です。軒のように屋根を少し前に出すことで、塀への雨だれの付着を防ぎ、劣化を遅らせる効果があります。

近年は、セメントやブロック塀の普及により、練り塀を見かける機会は少なくなってきていますが、歴史を感じさせるその美しい佇まいと、独特の風合いは、今もなお多くの人々を魅了し続けています。土の温かみと重厚感は、現代建築にはない趣を感じさせ、日本古来の建築技術の粋を集めたものと言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 工法 | 土を練り固めて作る。木や竹の骨組みは不要。 |

| 材料 | 土、瓦、砂利、レンガの破片、藁など |

| 強度 | 混ぜ込む材料の種類や配合で変化。 |

| 色合い/風合い | 混ぜ込む材料の種類や配合で変化。 |

| 作り方 | 練り上げた土を型枠に入れ、突き固め、乾燥。表面は壁土や漆喰で塗る。 |

| 表面仕上げ | 壁土や漆喰(白、灰色、ベージュなど) |

| 種類 | 油土塀(赤土+菜種油:強度・耐久性が高い) |

| 上部 | 瓦などで小さな屋根(雨風から保護) |

| 現状 | セメントやブロック塀の普及により減少傾向。 |

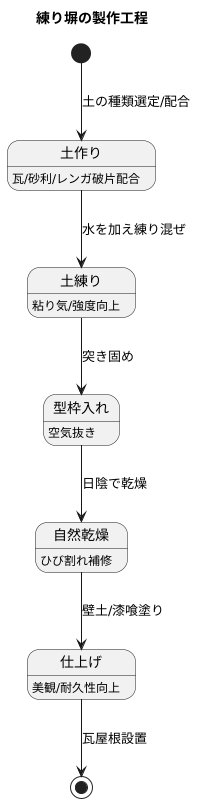

練り塀の作り方

練り塀は、日本の伝統的な建築技術を用いた塀であり、独特の風合いと風格を持ちます。その製作は、多くの手間と時間を要する、まさに職人の技が光る作業です。

まず、土作りが肝心です。使用する土は、その土地の土や、厳選された粘土質の土が用いられます。土の種類や配合によって、出来上がる塀の強度や耐久性、風合いが変わってくるため、職人の経験と知識が重要になります。土に混ぜ込む材料も大切です。瓦や砂利、レンガの破片などを混ぜ込むことで、土の強度を高め、ひび割れを防ぎ、独特の風合いを生み出します。これらの材料の配合や混ぜ込み具合も、職人の経験と勘によって調整されます。

土を練り混ぜる作業は、練り塀作りの最も重要な工程の一つです。水を加えながら、しっかりと時間をかけ、丁寧に練り混ぜることで、土の粘り気を均一にし、強度を高めます。この作業は、重労働であり、職人の体力と技術が求められます。練り上げた土は、木枠で作った型枠に流し込みます。この時、土を均一に流し込み、空気が入らないようにしっかりと突き固めることが重要です。突き固める作業が不十分だと、塀の強度が低下したり、ひび割れの原因となることがあります。

型枠から取り出した練り塀は、自然乾燥させます。直射日光を避け、風通しの良い場所でゆっくりと乾燥させることで、ひび割れを防ぎます。乾燥期間は、天候や季節によって異なり、数日から数週間かかることもあります。乾燥中に、表面にひび割れが生じた場合は、丁寧に補修します。

仕上げの工程では、壁土や漆喰を塗って表面を滑らかに整えます。壁土や漆喰は、美観を高めるだけでなく、風雨から塀を守り、耐久性を向上させる役割も果たします。最後に、上部に瓦などで小さな屋根を取り付けることで、雨水の侵入を防ぎ、練り塀の寿命を延ばします。こうして完成した練り塀は、日本の伝統的な景観に美しく溶け込み、独特の存在感を放ちます。

練り塀の種類

練り塀は、日本の伝統的な建築様式によく見られる塀の一種です。土を練って型枠に流し込み、乾燥させて作られます。その落ち着いた風合いと、職人の手仕事による温かみは、今もなお多くの人々を魅了しています。練り塀の魅力は、材料や作り方によって様々な表情を見せる点にあります。ここでは、代表的な練り塀の種類をご紹介しましょう。

まず、基本となるのが土塀です。土塀は、文字通り土を主材料として作られます。粘土質の土に藁や砂などを混ぜて練り上げ、強度を高めます。土の種類や配合、仕上げ方によって、色合いや風合いが微妙に変化します。素朴で自然な風合いが好まれ、古民家や和風庭園によく合います。

次に、油土塀があります。これは、土に菜種油を混ぜて作ることで、耐久性を高めたものです。油を混ぜることで、水に強く、ひび割れにくくなるという利点があります。また、独特の光沢感があり、高級感を演出できます。

土に混ぜる材料によって、さらに様々な種類の練り塀を作ることができます。例えば、瓦を砕いて混ぜた瓦塀は、瓦の風合いが独特の雰囲気を醸し出します。瓦のざらざらとした質感が、味わい深い表情を生み出します。また、砂利を混ぜ込んだ砂利塀は、シンプルながらも重厚感があり、庭園などによく合います。砂利の種類や大きさによって、様々な印象を与えることができます。

さらに、レンガのかけらを混ぜたレンガ塀は、レンガの温かみを感じさせる仕上がりになります。レンガの赤茶色が、周囲の緑と美しく調和します。

このように、練り塀は土の種類、混ぜる材料、仕上げ方などを工夫することで、様々な表情を生み出すことができます。家の外観や庭の雰囲気に合わせて、最適な練り塀を選び、こだわりの空間を演出してみてはいかがでしょうか。

| 種類 | 材料 | 特徴 | 外観 | 適した場所 |

|---|---|---|---|---|

| 土塀 | 粘土質の土、藁、砂 | 素朴で自然な風合い | 土の色、配合、仕上げ方で変化 | 古民家、和風庭園 |

| 油土塀 | 土、菜種油 | 水に強く、ひび割れにくい、独特の光沢感 | 高級感 | – |

| 瓦塀 | 土、瓦 | 瓦の風合いが独特の雰囲気 | 瓦のざらざらとした質感 | – |

| 砂利塀 | 土、砂利 | シンプル、重厚感 | 砂利の種類、大きさで印象が変化 | 庭園 |

| レンガ塀 | 土、レンガ | レンガの温かみ | レンガの赤茶色 | – |

練り塀のメリット

練り塀は、日本の伝統的な建築技術を用いて作られる塀であり、現代の住宅においても多くの利点を持っています。まず第一に、その耐久性の高さが挙げられます。土と瓦礫、砂、石灰などを水で練り合わせ、型枠に流し込んで固める練り塀は、非常に頑丈な構造をしています。風雨に晒されても劣化しにくく、地震などの災害にも強い抵抗力を発揮します。そのため、長年にわたって住まいを守り続ける、頼もしい存在と言えるでしょう。

練り塀は、機能面だけでなく、快適な住環境づくりにも貢献します。優れた断熱性により、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を保ち、冷暖房費の節約にも繋がります。また、高い遮音性も持ち合わせているため、外部からの騒音を軽減し、静かで落ち着いた空間を実現します。近隣からの生活音や道路の交通騒音など、都市生活で悩まされがちな騒音問題の解決策としても有効です。

さらに、練り塀は環境にも優しく、健康にも良い建材と言えるでしょう。土や瓦礫といった自然素材を主成分としているため、化学物質を含まず、人体への悪影響もありません。また、土の持つ調湿作用により、室内を快適な湿度に保つ効果も期待できます。自然素材ならではの温もりと風合いは、周囲の景観にも美しく溶け込み、落ち着いた雰囲気を醸し出します。近年、自然素材を用いた家づくりが見直されていますが、練り塀もその一つとして、改めて注目を集めています。

練り塀は、職人の手によって一つ一つ丁寧に作られます。そのため、工業製品のような均一性はありませんが、そこには唯一無二の個性と味わいが生まれます。まるで芸術作品のような、世界に一つだけのオリジナルの塀を持つことができるのも、練り塀の魅力と言えるでしょう。家の外観を美しく彩るだけでなく、住む人の心を豊かにしてくれる、そんな存在です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 耐久性 | 土、瓦礫、砂、石灰などを水で練り合わせ、型枠に流し込んで固めるため非常に頑丈。風雨や地震に強い。 |

| 快適性 | 優れた断熱性で夏は涼しく、冬は暖かい。高い遮音性で騒音を軽減し、静かな空間を実現。 |

| 安全性・健康 | 自然素材を主成分とし化学物質を含まず、人体に無害。土の調湿作用で快適な湿度を保つ。 |

| 環境への配慮 | 自然素材を使用。 |

| 美観・個性 | 職人の手作りによる唯一無二の個性と味わい。周囲の景観に美しく溶け込み、落ち着いた雰囲気。 |

練り塀のデメリット

練り塀は、独特の風合いと重厚感で人気がありますが、設置前にデメリットをよく理解しておくことが大切です。まず第一に、施工期間の長さが挙げられます。練り塀は工場で大量生産される既製品とは異なり、職人が現場で材料を練り合わせ、型枠に流し込み、丁寧に仕上げていくため、どうしても時間がかかります。規模によっては数週間から数ヶ月かかることもあり、すぐに塀が必要な場合には不向きです。また、時間をかけて作業を行う熟練の職人による施工が必要となるため、次に費用が高額になりやすい点も考慮しなければなりません。材料費に加え、職人の人件費、手間賃なども必要となるため、他の種類の塀と比べて費用が嵩む傾向にあります。さらに、定期的なメンテナンスも欠かせません。風雨にさらされることで、壁土や漆喰が剥がれたり、ひび割れたりすることがあります。美観を保ち、建物の寿命を延ばすためには、定期的に塗り直しや補修といったメンテナンス作業が必要になります。これも費用と手間がかかるため、注意が必要です。そして、練り塀は土や漆喰などの材料を使用するため、重量が大きくなることもデメリットの一つです。そのため、地盤が弱い場所には設置することが難しく、場合によっては地盤改良工事が必要になります。地盤改良工事は追加の費用と時間を要するため、設置場所の選定には慎重にならなければなりません。加えて、練り塀は耐震性の面で不利な点もあります。地震の揺れによってひび割れが発生したり、倒壊する危険性もあるため、耐震性を高めるための工夫や対策が必要です。このように練り塀には、施工期間、費用、メンテナンス、重量、耐震性など、いくつかのデメリットが存在します。設置前にこれらのデメリットをしっかりと理解し、他の種類の塀との比較検討や、専門家との相談を行うことが重要です。

| デメリット | 詳細 |

|---|---|

| 施工期間が長い | 職人が現場で練り合わせ、型枠に流し込み、丁寧に仕上げるため、規模によっては数週間から数ヶ月かかる。 |

| 費用が高額 | 材料費に加え、職人の人件費、手間賃なども必要となる。 |

| 定期的なメンテナンスが必要 | 風雨による壁土や漆喰の剥がれ、ひび割れに対応するための塗り直しや補修が必要。 |

| 重量が大きい | 土や漆喰などの材料を使用するため重量が大きくなり、地盤が弱い場所には設置が難しい場合も。地盤改良工事が必要になるケースもある。 |

| 耐震性が低い | 地震の揺れによってひび割れが発生したり、倒壊する危険性がある。耐震性を高めるための工夫や対策が必要。 |

練り塀の未来

練り塀は、日本の伝統的な建築技術を伝える貴重な存在です。土と石灰、そして藁などを水で練り合わせ、型枠に流し込んで固めたこの塀は、古くから日本の街並みを彩ってきました。近年、コンクリートやブロック塀の普及によって、街中で練り塀を見かける機会は少なくなりましたが、その美しさと丈夫さから再び注目を集めています。

練り塀の魅力はまず、その独特の風合いにあります。自然素材ならではの温かみのある質感と、職人の手仕事によって生まれる柔らかな曲線は、見る人の心を和ませます。また、土壁と同様に、練り塀は呼吸する壁とも呼ばれ、湿気を調整する機能を持ちます。そのため、室内を快適な状態に保ち、カビの発生などを抑える効果も期待できます。さらに、練り塀は耐久性にも優れています。適切なメンテナンスを行うことで、数十年、あるいは百年以上もの間、その姿を保ち続けることができます。これは、現代社会における持続可能性という観点からも高く評価されています。

歴史的な建造物や伝統的な日本家屋との相性も抜群です。瓦屋根や木造建築と調和し、落ち着いた雰囲気を醸し出すことができます。景観に溶け込みながらも、建物の風格を高める力も持ち合わせています。環境に優しい建材としても、練り塀は見直されています。土や石灰などの自然素材を使用しているため、環境への負荷が少なく、解体後も土に還すことができます。

しかし、練り塀の施工には高度な技術と経験が必要です。練り塀の未来のためには、技術の伝承が欠かせません。若い世代に技術を教え、育成していくことが重要です。伝統を守りつつ、新しい技術や素材を取り入れることで、練り塀は現代の建築物にも活かされ、未来へと受け継がれていくことでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 土、石灰、藁などを水で練り合わせ、型枠に流し込んで固めた塀 |

| 歴史 | 古くから日本の街並みを彩ってきた伝統的な建築技術 |

| 現状 | コンクリートやブロック塀の普及により減少しているが、近年再注目 |

| 魅力 | 独特の風合い(温かみのある質感、柔らかな曲線)、調湿機能、耐久性、歴史的な建造物との相性、環境への優しさ |

| 課題 | 施工に高度な技術と経験が必要、技術の伝承が重要 |

| 未来 | 伝統を守りつつ新しい技術や素材を取り入れ、現代建築にも活用 |