生垣:緑あふれる住まいの魅力

リフォームの初心者

『植栽』って、木の塀のことですよね? 普通の塀と比べてどんな違いがあるんですか?

リフォーム専門家

そうですね、木を植えて作った垣根のことです。普通の塀とは違って、生きている植物でできているので、見た目や性質に違いがあります。

リフォームの初心者

見た目や性質って、具体的にはどんなことですか?

リフォーム専門家

例えば、季節によって色や形が変わったり、成長したりしますね。また、硬い塀と違って、風が吹くと揺れたり、鳥が巣を作ったりもします。その反面、世話が必要だったり、壊れやすかったりもするんですよ。

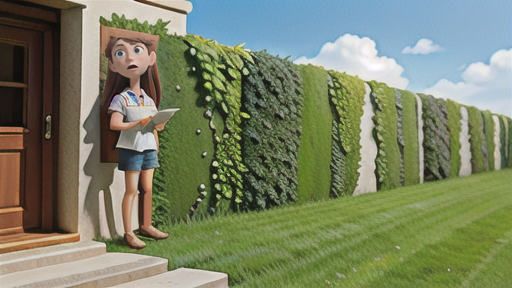

植栽とは。

家の改修工事でよく聞く『植栽』について説明します。植栽とは、生きている草木で作った垣根のことです。木を列に植えて、刈り込みで形を整えているものがよく見られます。塀と比べると、頑丈さでは劣り、手入れの手間もかかります。しかし、生きている植物ならではの良さがあります。例えば、色の美しさや変化、しなやかさ、環境への適応力、周りの景色との調和などです。

緑の壁の役割

家の周りに緑の壁、つまり生垣を設けることは、単なる装飾以上の多くの利点をもたらします。まず、視線を遮る効果は大きいです。道路や近隣の家からの視線を遮ることで、家の中での生活を他人に見られることなく、プライバシーを守ることができます。これは、特に都市部や住宅密集地で暮らす人々にとって、大きな安心感につながります。

次に、騒音や風を軽減する効果も期待できます。道路を走る車や風の音は、家の周りの生垣によって吸収され、弱められます。これにより、家の中は静かで落ち着いた空間となり、快適な暮らしを送ることができます。特に交通量の多い道路に面した家では、この効果は顕著に現れます。さらに、強い風を防ぐことで、家への物理的な負担を軽減し、建物の耐久性を高める効果も期待できます。

そして、空気浄化の役割も担っています。植物は光合成によって二酸化炭素を吸収し、酸素を排出します。生垣は多くの植物で構成されているため、家の周りの空気をきれいにし、新鮮な酸素を供給してくれます。近年、大気汚染が深刻な問題となっている中で、生垣は家の周りの空気環境を改善する上で、重要な役割を果たします。

さらに、環境問題への意識の高まりとともに、生垣の重要性も見直されています。コンクリートや金属で囲まれた無機質な環境ではなく、自然の緑を取り入れることで、心に安らぎを与え、自然と調和した暮らしを実現することができます。家の外観を美しく彩るだけでなく、住む人の健康と快適さ、そして地球環境にも貢献してくれる生垣は、まさに緑の壁と呼ぶにふさわしい存在です。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| プライバシー保護 | 道路や近隣からの視線を遮り、家の中での生活を守ります。 |

| 騒音・風軽減 | 車の騒音や風を吸収・軽減し、静かで落ち着いた空間を作ります。 |

| 空気浄化 | 二酸化炭素を吸収し、酸素を排出することで、家の周りの空気をきれいにします。 |

| 環境問題への貢献 | 自然の緑を取り入れることで、自然と調和した暮らしを実現し、地球環境にも貢献します。 |

| 家の外観向上 | 家の外観を美しく彩ります。 |

| 健康と快適さ | 心に安らぎを与え、快適な暮らしをサポートします。 |

生垣の種類と選び方

家の周りに緑の壁を作る生垣は、家の外観を美しくするだけでなく、プライバシーを守り、騒音や風を和らげるなど、多くの利点があります。生垣を作る際には、植える木の種類を適切に選ぶことが重要です。数多くの種類がある中で、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、生垣の種類と選び方について詳しくご説明します。

まず、木の葉の性質に着目してみましょう。一年中緑の葉を茂らせる常緑樹は、常に視線を遮り、プライバシーを確保したい場合に最適です。例えば、マキやツバキなどは、美しい緑の葉を一年中楽しめます。一方、落葉樹は、春の新緑、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の裸木と、四季折々の変化を楽しみたい方におすすめです。カエデやハナミズキなどは、季節の移ろいを感じさせてくれるでしょう。

次に、木の高さも重要な要素です。背の高い木は、しっかりと視線を遮り、防音効果も期待できます。近隣の家との距離が近い場合や、道路からの騒音が気になる場合に適しています。例えば、ヒノキやシラカシなどは、高い生垣を作るのに適しています。逆に、低い木は、庭を広く開放的に見せたい場合に適しています。圧迫感がなく、庭全体を明るく見せる効果があります。例えば、ツツジやサツキなどは、低い生垣に適しています。

さらに、植える場所の環境も考慮する必要があります。日当たりの良い場所には、成長が早く、日光を好む木を選びましょう。逆に、日陰の場所には、日陰に強い木を選びましょう。植える場所の土壌の性質も考慮に入れると、より適切な木を選ぶことができます。

また、管理の手間も重要なポイントです。剪定の手間を少なくしたい場合は、成長の遅い木を選びましょう。こまめな剪定が必要な木は、美しい状態を保つためには手間がかかりますが、自分の好みの形に整えやすいという利点もあります。

最後に、近隣の植木屋さんに相談してみるのも良いでしょう。植木屋さんは、その土地の気候や土壌に適した木の種類を熟知しており、適切なアドバイスをもらえます。生垣の種類を選ぶ際には、これらの点を考慮し、ご自身の家の環境や好みに合った最適な木を選びましょう。

| 項目 | 種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|---|

| 葉の性質 | 常緑樹 | 一年中緑の葉を茂らせ、常に視線を遮りたい場合に最適。 | マキ、ツバキ |

| 落葉樹 | 四季折々の変化を楽しみたい場合におすすめ。 | カエデ、ハナミズキ | |

| 木の高さ | 高木 | しっかりと視線を遮り、防音効果も期待できる。 | ヒノキ、シラカシ |

| 低木 | 庭を広く開放的に見せたい場合に適している。 | ツツジ、サツキ | |

| 植える場所の環境 | 日当たり、土壌の性質を考慮する。 | ||

| 管理の手間 | 剪定の手間を考慮し、成長の遅い木を選ぶ、またはこまめな剪定をする。 | ||

| 相談 | 近隣の植木屋に相談する。 | ||

生垣の仕立て方

生垣は、庭の境界線を示したり、目隠しとしてプライバシーを守ったり、騒音を軽減したりと、様々な役割を果たしてくれます。しかし、美しい景観を保つためには、定期的なお手入れ、特に剪定が欠かせません。この作業を怠ると、枝が伸び放題になり、見た目も悪くなり、害虫の温床となる可能性も出てきます。

剪定の時期は、植えている植物の種類によって異なります。多くの植物にとって適しているのは、新しい芽が伸び始める前の春先か、成長が落ち着いた秋の頃です。ただし、松などの常緑樹の場合は、年に数回、新芽が伸びる時期に合わせて剪定を行うと良いでしょう。剪定時期を間違えると、植物に大きな負担がかかり、弱ってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

剪定には、刈り込みばさみと電動バリカンが用いられます。刈り込みばさみは、細かい部分を整えたり、形を自由に変えたい時に便利です。一方、電動バリカンは、広い面積を均一に刈り込むのに適しています。作業を始める前に、道具の手入れをしっかり行い、切れ味が悪い場合は刃を研ぐか、新しい刃に交換しましょう。切れ味が悪いと、枝が裂けたり、切り口が汚くなったりする原因になります。

生垣の形は、丸く刈り込んだり、四角く刈り込んだり、お好みで様々な形に仕立てることができます。最近では、動物の形に刈り込んだり、幾何学模様を描いたりといった、個性的な生垣も見かけるようになりました。

剪定は、見た目を美しくするだけでなく、風通しを良くし、日光を内部まで届けることで、病害虫の発生や繁殖を抑える効果もあります。また、不要な枝を切ることで、植物の栄養が効率よく使われ、健康な状態を維持することに繋がります。剪定以外にも、水やりや肥料を適切に与えることで、生垣の健康を保ちましょう。特に、夏場は乾燥しやすいので、水やりをこまめに行うことが重要です。肥料は、植物の生育期に合わせて与えることで、より効果的に栄養を補給することができます。

このように、生垣は定期的なお手入れを行うことで、美しい状態を長く保つことができます。少しの手間をかけることで、庭全体の景観が向上し、快適な空間が生まれるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 生垣の役割 | 境界線、目隠し、騒音軽減 |

| 剪定の重要性 | 美観維持、害虫予防 |

| 剪定時期 |

|

| 剪定道具 |

|

| 道具の手入れ | 切れ味維持(刃研ぎ、交換) |

| 生垣の形 | 丸、四角、動物、幾何学模様など |

| 剪定の効果 | 風通し、日当たり向上、病害虫抑制、栄養効率化 |

| その他のお手入れ | 水やり、肥料 |

生垣と景観

家の周りの緑は、家の雰囲気を大きく変える大切な要素です。特に、家の周りを囲む生垣は、家の外観をより美しく、そして周囲の景色との調和を左右する重要な役割を担っています。生垣を選ぶ際には、家の様式や周りの環境とのバランス、そして実現したい庭の雰囲気をじっくり考える必要があります。

まず、家の様式に合わせた植物を選びましょう。例えば、落ち着いた雰囲気の和風の家には、サツキやツツジがよく合います。これらの植物は、日本の伝統的な庭園によく用いられ、剪定によって美しい形を保つことができます。一方、洋風の家には、レッドロビンやローズマリーなど、西洋の庭園でよく見かける植物がおすすめです。これらの植物は、鮮やかな色彩や独特の香りで庭を彩り、洋風の家に華やかさを添えてくれます。

生垣の高さも重要な要素です。背の高い生垣は、周囲からの視線を遮り、プライバシーを守ってくれます。しかし、圧迫感を与えてしまうこともあるので、庭全体の広さや周りの建物の高さとのバランスを考える必要があります。逆に、低い生垣は、開放的な雰囲気を演出し、庭を広く見せる効果があります。また、低い生垣は、花壇との境界線としても活用でき、庭に奥行きと変化を生み出します。

さらに、生垣を他の植物と組み合わせることで、より魅力的な庭を作り出すことができます。例えば、生垣の前に色とりどりの花を植えることで、庭全体が華やかになります。また、つる性の植物を絡ませることで、緑の壁のような立体感と奥行きを出すことができます。生垣と他の植物の高低差や色の組み合わせを工夫することで、変化に富んだ、美しい庭を演出できます。

生垣は、単に家の周りを囲むだけでなく、庭全体の雰囲気を決定づける重要な要素です。家の様式や周りの環境、そして実現したい庭のイメージをしっかりと考え、最適な生垣を選び、配置することで、より美しく、心地よい空間を作り出すことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 家の様式と植物の組み合わせ |

|

| 生垣の高さ |

|

| 他の植物との組み合わせ |

|

生垣のある暮らし

生垣は、家の周りの境界線としての役割だけでなく、私たちの暮らしに多くの恵みをもたらしてくれます。それは単なる囲いではなく、自然の息吹を感じられる、緑あふれる空間を創り出してくれる存在です。

まず、生垣は家の周りに緑の壁を作り、視線を遮ることでプライバシーを守ってくれます。隣家との距離が近い場合でも、視線を気にすることなく、庭でゆったりと過ごすことができます。また、道路からの視線を遮ることで、防犯対策にも繋がります。

そして、生垣は騒音を和らげる効果も期待できます。車の音や人の話し声など、外からの騒音を吸収し、静かな住環境を作ってくれます。都会の喧騒を離れ、穏やかな時間を過ごしたい人にとって、生垣は心強い味方となるでしょう。

さらに、生垣は季節の移ろいを身近に感じさせてくれます。春には新緑が芽吹き、夏には緑の葉が生い茂り、秋には紅葉し、冬には葉を落とします。四季折々の変化を眺めながら、自然の美しさを堪能することができます。また、鳥や蝶が訪れ、庭に彩りを添えてくれます。生き物たちの賑わいを感じながら、自然との繋がりを深めることができるでしょう。

生垣の手入れは、植物の成長を間近で観察する良い機会です。剪定や水やりなど、植物の世話をすることで、自然の力強さや生命の尊さを実感することができます。また、自分の手で生垣を育て、美しい景観を作り出す喜びも味わえます。

生垣のある暮らしは、自然と共存する喜びを教えてくれます。緑に囲まれた空間で、心穏やかに、豊かな時間を過ごしましょう。

| 生垣のメリット | 詳細 |

|---|---|

| プライバシー保護 | 視線を遮り、隣家や道路からの視線を気にせず過ごせる。防犯対策にも繋がる。 |

| 騒音緩和 | 車の音や話し声など、外からの騒音を吸収し、静かな住環境を作る。 |

| 季節感の享受 | 新緑、緑葉、紅葉、落葉など、四季折々の変化を楽しめる。鳥や蝶など生き物との触れ合いも。 |

| 自然との触れ合い | 植物の世話を通して、自然の力強さや生命の尊さを実感。美しい景観を作り出す喜びも。 |

生垣の費用と管理

家の周りに緑の壁を作りたいけれど、どれくらいお金がかかるのか、また、どのくらいの手間がかかるのか、気になりますよね。生垣を作るには、まず植物を買ってきて植えるためのお金が必要です。苗木の値段は種類によって大きく変わり、成長の早い種類は比較的安く手に入りますが、成長の遅い種類や珍しい種類は高価になります。また、植える本数も生垣の長さによって変わるため、費用もそれに応じて変動します。さらに、植える作業を業者に頼む場合は、人件費も必要になります。

生垣を作った後も、綺麗な状態を保つためには、水やり、肥料やり、剪定などの作業が欠かせません。これらを自分で行えば費用は抑えられますが、それなりに時間と労力がかかります。特に剪定は、樹木の生育にとって重要であるだけでなく、生垣全体の美観を保つためにも、適切な時期と方法で行う必要があります。そのため、ある程度の知識と技術が必要です。もし、自分で管理する時間がない場合や、剪定の技術に自信がない場合は、専門の業者に依頼するという方法もあります。業者に依頼すれば、定期的にこれらの作業を行ってくれますので、手間は省けますが、その費用は生垣の種類や規模、作業内容によって異なりますので、事前に見積もりを取るのが良いでしょう。

生垣の種類を選ぶ際には、初期費用だけでなく、維持管理にかかる費用や手間も考慮することが大切です。例えば、成長の早い種類は剪定の頻度が高くなり、その分費用や手間も増えます。逆に、成長の遅い種類は剪定の頻度が少なくて済みますが、初期費用が高くなる傾向があります。それぞれのメリットとデメリットを良く理解し、自分の家の環境やライフスタイルに合った種類を選び、管理方法を決めましょう。そうすることで、緑豊かな美しい生垣を長く楽しむことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初期費用 |

|

| 維持管理 |

|

| 維持管理費用 |

|

| 種類選定のポイント |

|

| 成長速度による違い |

|