素材

素材 和紙の魅力:日本の伝統が生み出す快適な住まい

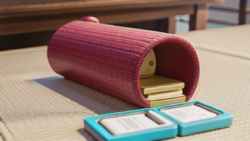

和紙は、日本古来の製紙法で作られた伝統的な紙です。その歴史は古く、千年以上もの間、日本の生活文化と密接に関わってきました。襖や障子、壁紙など、日本の住まいに欠かせない素材として、長く人々に愛されてきました。

和紙の原料は、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物の繊維です。これらの繊維は、職人の手によって丁寧に漉き上げられます。その製造過程は、大変な手間と時間を要しますが、それゆえに独特の風合いと美しさが生まれます。機械で大量生産される洋紙とは異なり、和紙は一つ一つが異なる表情を持つ、まさに芸術品と言えるでしょう。

近年、自然素材への関心の高まりとともに、和紙はインテリアデザインの分野で再び注目を集めています。和紙特有の柔らかな光沢と温かみは、空間に落ち着きと安らぎをもたらします。和紙を通して柔らかく拡散される光は、目に優しく、心にも安らぎを与えてくれます。また、和紙の持つ繊細な質感は、空間に奥行きと上品さを加え、日本の伝統美を感じさせる上質な空間を演出します。洋風のインテリアにも和紙を取り入れることで、洗練された和モダンな空間を作り出すことも可能です。

和紙の魅力は見た目だけではありません。和紙は強度と耐久性にも優れているため、長く愛用できる素材です。古くから襖や障子に使われてきたことからも、その丈夫さは実証済みです。現代の住宅においても、壁紙や照明器具、家具などに和紙を使用することで、機能性と美しさを兼ね備えた、快適な空間を実現することができます。

和紙は、日本の伝統と自然の恵みが凝縮された、素晴らしい素材です。その美しさと機能性を活かして、住まいをより豊かで心地よい空間へと変えてみてはいかがでしょうか。