意匠:デザインとの違いとは?

リフォームの初心者

先生、リフォームで『意匠』という言葉が出てきたのですが、どういう意味ですか?

リフォーム専門家

簡単に言うと、工場でたくさん作られる物のデザインのことだよ。絵画のような一点物は意匠とは言わないんだ。リフォームで言うと、例えば、システムキッチンやお風呂、壁紙などのデザインが意匠に該当するね。

リフォームの初心者

デザインとどう違うんですか?例えば、自分で考えたキャラクターの絵は意匠になりますか?

リフォーム専門家

デザインは広く、絵や模様なども含むけれど、意匠は作ったものが大量生産される必要があるんだよ。君のキャラクターが例えば、壁紙の模様として工場でたくさん作られたら、それは意匠になるね。

意匠とは。

『意匠』という言葉について説明します。意匠とは、工場でたくさん作られる製品のデザインのことです。絵画などの芸術作品のように、たくさん作られないものは意匠とは言いません。意匠はデザインとよく混同されますが、法律上は一定の条件を満たしたものだけが意匠と認められます。例えば、キャラクターのデザインを考えてみましょう。紙に描かれただけのキャラクターのデザインは意匠ではありません。キャラクターが製品と一体になったとき、初めて意匠と呼べるのです。具体的には、製品や製品の一部にキャラクターが加わって製品の形を作り、模様や色が製品と一体になったときに、見て美しいと感じる場合、それを意匠と言います。また、メーカーのデザイナーが商品を売るために形をデザインし、それが大量生産される時に初めて意匠となります。つまり、デザインされたものが大量生産されるかどうかが、意匠かそうでないかの分かれ目となるのです。

意匠の定義

意匠とは、物の見た目に関する模様や形、色彩といった視覚的な特徴を指します。家具や電化製品、衣類や食器など、私たちの身の回りにある様々な製品に意匠は用いられています。

意匠は、製品の魅力を高める上で重要な役割を担っています。例えば、洗練された模様の食器は、食事をより楽しく華やかなものにしてくれます。また、持ちやすい形をした道具は、作業の効率を高めてくれます。このように、意匠は製品の使い勝手や美しさを向上させることで、私たちの生活を豊かにしてくれます。

意匠は、知的財産権の一つとして保護されています。これは、他の人が勝手に同じ模様や形を真似て製品を作ることを防ぐことを意味します。企業は、意匠登録を受けることで、そのデザインを独占的に使用することができ、模倣品から自社の製品を守ることができます。安心して製品を開発・販売できるようになり、市場で優位に立つことができます。

意匠権は財産権でもあるため、他社に利用許可を出したり、売ったりすることもできます。企業にとっては、製品の価値を高める上で欠かせない要素となっています。また、消費者にとっても、意匠によって守られた製品を選ぶことで、質が高く美しい製品を手に入れることができます。

意匠は製品の外観だけでなく、使いやすさにも影響を与えます。例えば、握りやすい形の取っ手や、見やすい画面表示など、使い勝手を考えた意匠は、製品の価値を高め、使う人の満足度を向上させます。このように意匠は、私たちの生活をより便利で快適にするために、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 意匠の定義 | 物の見た目に関する模様、形、色彩といった視覚的な特徴 |

| 意匠の役割 | 製品の魅力を高める(例: 食事を楽しく、作業効率向上)、生活を豊かにする |

| 意匠と知的財産権 | 意匠は知的財産権として保護され、他者の模倣を防ぐ。意匠登録により独占的使用権を得て、市場で優位に立てる。 |

| 意匠権の活用 | 意匠権は財産権であり、他社に利用許可や売却が可能 |

| 意匠と使いやすさ | 握りやすい取っ手や見やすい画面表示など、使い勝手を考えた意匠は製品の価値を高め、ユーザーの満足度を向上させる。 |

意匠と著作権の違い

意匠と著作権は、どちらも頭で考えたものを形にする権利を守るものですが、守るものの種類が違います。簡単に言うと、意匠は工業製品の見た目、つまりデザインを守るもの、著作権は小説や音楽、絵画など、創作活動によって生まれた作品を守るものです。

例えば、人気キャラクターが描かれた服を考えてみましょう。キャラクターの絵そのものは著作権で守られます。一方で、服全体の形や模様、キャラクターが配置された位置などは、意匠権で守られることがあります。つまり、著作権は絵そのもの、意匠権は絵が印刷された製品の見た目全体を守るのです。

また、意匠権は工場でたくさん作られる製品が対象ですが、著作権は一点物の芸術作品でも守られます。例えば、手描きの絵は一点ものですが、著作権によって守られています。しかし、この絵を元に大量生産された布製品のデザインは、意匠権で守られる対象となります。

著作権は作品を作った時点で自動的に発生し、登録の手続きは必要ありません。しかし、意匠権を得るためには、特許庁への登録が必要です。製品のデザインを守りたい場合は、意匠登録が必要かどうかをきちんと調べる必要があります。

権利が守られる期間も違います。著作権は作者が亡くなってから一定期間は続きますが、意匠権は登録されてから一定期間で終了します。このように、著作権と意匠権はそれぞれ異なる特徴を持っています。自分の作品をしっかりと守るためには、両者の違いを理解し、状況に応じて適切な権利を取得することが大切です。

| 項目 | 意匠権 | 著作権 |

|---|---|---|

| 保護対象 | 工業製品の見た目・デザイン (例: 服の形、模様、キャラクターの配置) | 創作活動によって生まれた作品 (例: 小説、音楽、絵画、キャラクターの絵) |

| 対象となるもの | 工場で大量生産される製品 | 一点物の芸術作品を含む |

| 権利の発生 | 特許庁への登録が必要 | 作品を作った時点で自動的に発生 |

| 権利の期間 | 登録から一定期間 | 作者の死後、一定期間まで |

| 例 | 大量生産されたキャラクター柄の服のデザイン | 手描きの絵、キャラクターのオリジナルデザイン |

意匠と商標の違い

「意匠」と「商標」はどちらも大切な権利ですが、守るものが違います。どちらも目に見えない財産を守るためのものですが、その目的が異なっているのです。

意匠は、製品の見た目、つまりデザインを守ります。例えば、新しく作った椅子の形や模様、携帯電話の全体の見た目などが意匠にあたります。椅子であれば、座り心地ではなく、あくまでも見た目だけが保護の対象です。同じような形の椅子が勝手に作られて売られるのを防ぐことができます。

一方、商標は、商品やサービスの出どころを示すマークや名前、言葉を保護します。例えば、皆さんがよく知っているお菓子の名前やロゴマーク、お店独自の呼び方などが商標にあたります。商標は、お客さんが商品やサービスの出どころをすぐに分かるようにし、信頼できるお店や会社だと認識してもらうために役立ちます。同じ名前やマークを使った商品が勝手に売られるのを防ぎ、お客さんが間違って買ってしまうことを防ぎます。

具体的な例を挙げると、新しく発売された携帯電話を考えてみましょう。その携帯電話の独特な形は意匠によって守られます。そして、その携帯電話の会社の名前やロゴは商標によって守られます。このように、同じ商品でも、意匠と商標はそれぞれ別の側面から守られているのです。

商標は更新手続きを行うことで長く保護されますが、意匠は登録から一定の期間が過ぎると保護がなくなります。例えば、10年間などです。そのため、長い目で見た販売戦略を立てるには、意匠と商標の両方をうまく活用することが大切です。

意匠は、製品の美しさや使いやすさといったデザインの価値を守り、お客さんの購買意欲を高める効果があります。一方、商標は、商品やサービスの出どころを明確にすることで、お客さんが安心して商品を選べるようにし、ブランドの信頼性を守る役割を果たします。このように、意匠と商標はそれぞれの目的で財産を守り、市場における公正な競争を進める役割を担っているのです。

| 項目 | 意匠 | 商標 |

|---|---|---|

| 保護対象 | 製品の見た目・デザイン(例: 椅子の形、携帯電話の見た目) | 商品・サービスの出どころを示すマーク・名前・言葉(例: お菓子の名前、ロゴ、お店の呼び方) |

| 目的 | 同じような形の製品が勝手に作られるのを防ぐ | 同じ名前・マークを使った商品が勝手に売られるのを防ぎ、顧客の誤認を防ぐ |

| 保護期間 | 登録から一定期間(例: 10年) | 更新手続きを行うことで長く保護 |

| 効果 | 製品の美しさや使いやすさといったデザインの価値を守り、購買意欲を高める | 商品・サービスの出どころを明確にし、顧客の安心感とブランドの信頼性を守る |

| 例(携帯電話) | 独特な形 | 会社の名前、ロゴ |

意匠登録のメリット

見た目に関する権利を守る制度である意匠登録には、様々な利点があります。まず第一に、意匠登録を行うことで、他社が似たようなデザインの商品を売ることを法律で禁止できます。これは、市場で優位な立場を築き、会社の評判を守る上で非常に大切です。

第二に、意匠権は財産権にあたるため、他社に利用許可を与える契約を結ぶことで利益を得ることができます。自社では作らない商品に意匠の利用を認めることで、新たな収入源とすることができるのです。

第三に、意匠登録は偽物対策にも役立ちます。もし偽物が見つかった場合、意匠権に基づいて販売の停止などを要求できます。

特に、デザインが商品の価値を大きく左右する業界では、意匠登録は欠かせないものです。例えば、洋服の業界や家具の業界では、デザインの新しさが商品の魅力となります。意匠登録によって偽物を防ぎ、市場での販売数を確保できるのです。

さらに、意匠権は世界各国で保護されます。海外への進出を考えている会社にとって、これは大きな利点です。海外でも偽物から自社の商品を守り、会社の価値を高めることができます。

このように、意匠登録は会社にとって多くの利点があります。ぜひ積極的に活用することをお勧めします。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 市場における優位性の確保 | 他社が類似デザインの商品を販売することを禁止できるため、市場で優位な立場を築き、会社の評判を守ることができる。 |

| 新たな収入源の確保 | 意匠権は財産権であるため、他社に利用許可を与えることで利益を得ることができる。 |

| 偽物対策 | 偽物が見つかった場合、販売停止などを要求できる。 |

| 海外展開における保護 | 意匠権は世界各国で保護されるため、海外でも偽物から商品を守り、会社の価値を高めることができる。 |

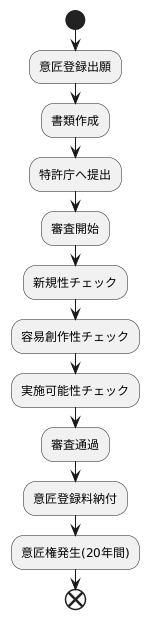

意匠登録の手続き

新しいデザインを考えた時、それを守るための仕組みがあります。それが意匠登録です。意匠登録の手続きは、特許庁に意匠登録出願を行うことから始まります。まずは、特許庁へ提出する書類を整えなければなりません。この書類には、どんなデザインなのかを説明する文章や、デザインを詳しく描いた図面などを加える必要があります。

出願書類が特許庁に届くと、審査が始まります。審査では、主に三つのポイントをチェックされます。一つは、今までにない新しいデザインかどうかです。既に似たようなデザインが存在する場合は、登録できません。二つ目は、簡単に思いつくデザインではないかどうかです。誰にでも簡単に考えられるデザインは、保護する価値がないと判断されます。三つ目は、実際に製品として作れるデザインかどうかです。作るのが不可能なデザインは、登録できません。

審査の基準を満たしているかどうかは、デザインの特徴や新規性について詳しく書かれた説明と、正確で分かりやすい図面が重要になります。図面は、正面、側面、平面など、デザインの特徴がはっきりと分かるように描く必要があります。

審査を通過すると、意匠登録料を支払うことで、晴れて意匠権が発生します。これは、あなたのデザインが法律によって守られるようになったことを意味します。意匠権の有効期間は登録から20年間で、更新はできません。

意匠登録は、自分の会社のデザインを守り、他社との競争で優位に立つためにとても有効な手段です。ですから、新しい製品を開発する最初の段階から意匠登録を検討し、適切な手続きを進めることが大切です。専門的な知識が必要だと感じる場合は、弁理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。