鏝絵:日本の伝統的な壁画

リフォームの初心者

先生、「鏝絵」って聞いたことはあるんですが、どんなものかよくわからないんです。教えていただけますか?

リフォーム専門家

もちろん。「鏝絵」というのは、壁に塗った漆喰が乾かないうちに、鏝を使って絵を描く技法のことだよ。土蔵の壁などでよく見かける、立体的な絵のことだね。

リフォームの初心者

へえー、鏝で絵を描くんですか!なんか難しそうですね。彫刻とは違うんですか?

リフォーム専門家

そうだね、彫刻のように材料を彫るのではなく、漆喰を盛り上げて描いていくところが違うね。だから、彫刻とはまた違った独特の味わいがあるんだ。

鏝絵とは。

壁土を塗った上に、こてを使って絵を描く『こて絵』について説明します。こて絵は、壁の表面に浮き出たように見える絵で、土蔵などの壁を飾るためによく使われます。

鏝絵とは

鏝絵とは、左官職人が壁に絵を描く技法のことです。左官とは、土や漆喰を使って壁などを塗る職人さんのことです。その左官さんが、鏝(こて)と呼ばれる道具を使って、漆喰の壁に絵を描いていきます。

鏝絵の特徴は、絵が浮き出て見えることです。まるで壁に命が吹き込まれたように、立体的に見えます。絵の具ではなく漆喰を使うことで、独特の柔らかな陰影が生まれ、繊細な表現が可能になります。漆喰は水に濡れて乾くと固まる性質を持つため、職人は素早く、かつ正確に鏝を動かす必要があります。長年の経験と熟練した技術が求められる、まさに職人技と言えるでしょう。

鏝絵は、主に土蔵や防火壁、門塀などに描かれてきました。土蔵は火に強い壁で囲われているため、鏝絵を描くのに適していました。また、防火壁や門塀に鏝絵を施すことで、建物の装飾としての役割も果たしました。江戸時代から庶民の暮らしに彩りを添えてきた鏝絵は、当時の人々の生活や文化を反映しています。例えば、縁起の良い鶴亀や松竹梅、力強い獅子や龍などがよく描かれました。

現代では、伝統的な街並みを保存するために、古い建物の鏝絵が修復されたり、新しい建物に鏝絵が描かれたりしています。一見すると簡素に見えますが、奥深い表現力を持つ鏝絵は、日本の風土と職人技が見事に融合した、素晴らしい文化遺産と言えるでしょう。昔ながらの技法を受け継ぎながら、新しいデザインを取り入れるなど、現代の左官職人たちは、鏝絵の伝統を守りつつ、発展させていこうと努力しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 左官職人が鏝(こて)を使って漆喰の壁に絵を描く技法 |

| 特徴 |

|

| 場所 | 主に土蔵、防火壁、門塀など |

| 歴史 | 江戸時代から庶民の暮らしに彩りを添えてきた |

| 題材 | 鶴亀、松竹梅、獅子、龍など縁起の良いものや力強いもの |

| 現代 |

|

鏝絵の材料と道具

鏝絵は、左官職人が建物の壁面に漆喰を用いて描く装飾模様、あるいは絵画のことです。その材料と道具について詳しく見ていきましょう。

まず、鏝絵を描くための主要な材料は漆喰です。漆喰は、消石灰に糊、すさなどを混ぜ合わせて作られます。糊は接着力を高める役割を担い、すさは漆喰の強度を高め、ひび割れを防ぐ働きをします。この漆喰に色をつけるために用いるのが顔料です。伝統的な鏝絵では、天然由来の鉱物や植物から作られた顔料が用いられてきました。例えば、ベンガラ(酸化鉄)や群青(藍銅鉱)といった鉱物顔料、あるいは藍や紅花といった植物顔料などが使われます。これらの天然顔料は、鮮やかな色彩を持ち、そして長い年月を経ても色褪せにくいという特徴があります。

次に、鏝絵を描くための道具は、その名の通り「鏝(こて)」です。鏝は左官仕事に用いる道具で、用途に応じて様々な形状や大きさのものがあります。平らな面を作るための平鏝、曲面を作るための丸鏝、模様を描くための特殊な形状の鏝など、多種多様です。鏝絵を描く職人は、これらの鏝をまるで絵筆のように巧みに操り、漆喰の壁面に模様や絵を描いていきます。熟練の職人は、平鏝で漆喰を塗り重ねるだけでなく、丸鏝で曲線を表現したり、特殊な鏝を使って繊細な模様を刻んだり、様々な技法を駆使します。長年の経験と鍛錬によって培われた技術が、まるで絵画のように精緻で美しい鏝絵を生み出すのです。また、近年では漆喰や顔料の種類も増え、職人の技術と相まって、より表現の幅が広がっています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 鏝絵 | 左官職人が建物の壁面に漆喰を用いて描く装飾模様、あるいは絵画 |

| 材料:漆喰 | 消石灰に糊、すさを混ぜ合わせて作る。糊は接着力を高め、すさは強度を高め、ひび割れを防ぐ。 |

| 材料:顔料 | 伝統的には天然由来の鉱物や植物から作られた顔料を使用。例:ベンガラ(酸化鉄)、群青(藍銅鉱)、藍、紅花など。鮮やかで色褪せにくい。 |

| 道具:鏝 | 用途に応じて様々な形状や大きさのものがある。例:平鏝、丸鏝、特殊な形状の鏝など。 |

| 職人の技術 | 鏝を絵筆のように操り、様々な技法を駆使して模様や絵を描く。長年の経験と鍛錬が必要。 |

| 現代の鏝絵 | 漆喰や顔料の種類が増え、表現の幅が広がっている。 |

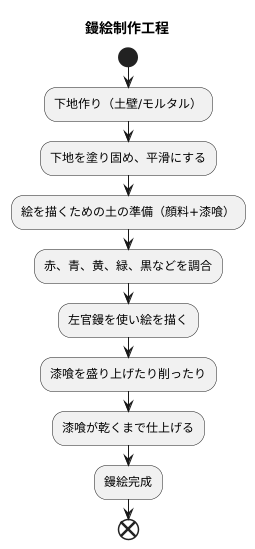

鏝絵の作り方

左官職人の技が光る鏝絵は、壁に命を吹き込む芸術です。その制作は、まず土壁やモルタルといった下地作りから始まります。丁寧に下地を塗り固め、平滑にすることで、鏝絵の土台が完成します。この土台となる下地が乾かないうちに、次の工程へと進みます。まるで時間との戦いのような、素早い作業が求められます。

次に、絵を描くための特別な土を用意します。これは、あらかじめ選んでおいた顔料を、漆喰に混ぜ合わせて作ります。赤、青、黄、緑、黒など、様々な色の漆喰を調合し、表現したい色を作り出します。この色の調合は、職人の経験と勘がものを言います。絶妙な色の配合こそが、美しい鏝絵を生み出す秘訣と言えるでしょう。

準備が整ったら、いよいよ絵を描いていきます。左官鏝と呼ばれる道具を使い、調合した漆喰を下地に塗っていきます。鏝を巧みに操り、漆喰を盛り上げたり、削ったりすることで、絵に立体感と陰影を与えます。まるで彫刻のように、漆喰を自在に操る職人の姿は、まさに圧巻です。漆喰が乾く前に仕上げなければならないため、職人のスピードと正確さが求められます。 一瞬の迷いも許されない、緊張感あふれる作業です。

そして、漆喰が完全に乾くと、鮮やかな色彩と立体感が魅力の鏝絵が完成します。壁に描かれた絵は、見る人の心を掴み、温もりと安らぎを与えてくれます。一つ一つ丁寧に仕上げられた鏝絵は、まさに職人技の結晶であり、日本の伝統的な建築文化を彩る、美しい装飾です。

鏝絵の種類

鏝絵とは、左官職人が鏝を使って壁に描く絵のことを指します。その表現方法は多岐にわたり、様々な種類が存在します。大きく分けて、縁起物、風景、幾何学模様の三つの種類に分類できます。縁起物は、長寿や繁栄、幸運などを願って描かれることが多く、家内安全や商売繁盛を祈る気持ちが込められています。代表的なモチーフとしては、鶴は千年、亀は万年と言われるように長寿の象徴である鶴や亀、歳寒の三友として知られる松竹梅などがあります。これらは単独で描かれることもあれば、組み合わせて描かれることもあり、見る人の心に安らぎと希望を与えます。

次に、風景を描いた鏝絵は、その土地の象徴として、あるいは故郷への想いを込めて描かれることが多いです。地元で親しまれている山や川、海などの自然風景や、歴史的な建造物、祭りなどの情景が題材として選ばれます。その土地ならではの魅力を表現することで、建物の外観に彩りを添えるだけでなく、地域の歴史や文化を伝える役割も担っています。見る人はその絵を通して、その土地の空気や雰囲気を感じ取ることができるでしょう。

最後に、幾何学模様を描いた鏝絵は、直線や曲線、円などを組み合わせた抽象的な模様で、建物の外観にモダンで洗練された印象を与えます。伝統的な模様から現代的なデザインまで、様々なバリエーションが存在します。シンプルな幾何学模様は、落ち着いた雰囲気を演出する一方、複雑で色鮮やかな模様は、見る人の目を惹きつけ、建物の個性を際立たせます。このように、鏝絵は様々な種類があり、描かれるモチーフによって、建物の雰囲気や印象を大きく変えることができます。建物の用途や目的に合わせて、最適な種類の鏝絵を選ぶことで、より魅力的な空間を創造することができるでしょう。

| 種類 | モチーフ | 意味・目的 | 印象 |

|---|---|---|---|

| 縁起物 | 鶴、亀、松竹梅など | 長寿、繁栄、幸運、家内安全、商売繁盛 | 安らぎ、希望 |

| 風景 | 山、川、海、歴史的建造物、祭りなど | 土地の象徴、故郷への想い、地域の歴史や文化の伝達 | 土地の空気や雰囲気 |

| 幾何学模様 | 直線、曲線、円など | 建物の外観の装飾、モダンで洗練された印象 | 落ち着いた雰囲気、個性的な印象 |

鏝絵の魅力

左官職人の技術が生み出す芸術、鏝絵は、独特の風合いと温かみで空間を彩ります。漆喰の白を基調に、赤や青、黄色など色彩豊かな顔料を練り込み、鏝を使って壁に直接描いていきます。まるで絵の具の代わりに漆喰を使い、筆の代わりに鏝を用いるようなものです。この鏝の扱いが職人の腕の見せ所であり、絵の良し悪しを左右します。

鏝絵最大の魅力は、その立体感と質感にあります。平らな壁面に鏝で漆喰を盛り上げたり、削ったりすることで、絵に陰影が生まれ、モチーフに命が吹き込まれます。まるで浮き彫りのように、花や鳥、風景などが生き生きと浮かび上がって見えるのです。漆喰の温かみのある白色は、見る人の心を和ませ、空間に落ち着きを与えてくれます。そこに顔料の鮮やかな色彩が加わることで、より一層華やかで美しい絵画が完成します。

また、太陽の光や照明の当たり方によって、鏝絵の表情は刻々と変化します。朝日に照らされた時、夕日に染まった時、そして夜間の照明に照らされた時、それぞれ異なる陰影が生まれ、様々な表情を見せてくれます。見るたびに新しい発見があり、飽きることがありません。さらに、鏝絵は時とともに味わいを増していくのも大きな魅力です。年月が経つにつれて、漆喰は少しずつ色合いを変化させ、独特の風合いが生まれます。これは、自然素材である漆喰ならではの経年変化によるものです。風雨にさらされ、歳月を重ねるごとに、味わいが深まり、風格が増していきます。まるで歴史を刻み込んでいるかのような、その古びた美しさも、鏝絵の大きな魅力と言えるでしょう。まさに、一期一会の芸術作品なのです。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 素材 | 漆喰(白を基調に赤、青、黄色などの顔料を練り込む) |

| 技法 | 鏝を使って壁に直接描く(漆喰を盛り上げたり、削ったりすることで立体感を出す) |

| 魅力 | 立体感と質感、温かみのある白色、鮮やかな色彩、時間による表情の変化、経年変化による味わいの深まり |

| その他 | 太陽光や照明によって陰影が変化する、一期一会の芸術作品 |

鏝絵の保存

左官の技術を用いて、壁に浮き彫りにした絵画である鏝絵は、長い年月を経て、風雨に晒され、地震の揺れに耐えながら、今日までその姿を留めてきました。しかし、自然の猛威や時間の経過は、鏝絵の美しさに容赦なく傷跡を残します。ひび割れが生じたり、色が褪せたり、表面が剥がれ落ちたりと、様々な劣化が見られるようになります。そのため、鏝絵を後世に残していくためには、定期的な点検と適切な処置が欠かせません。壁の表面に生じた小さなひび割れを丁寧に塞いだり、薄れてしまった色を元の鮮やかさに戻したりと、地道な作業の積み重ねが、鏝絵の寿命を延ばすことに繋がります。

しかしながら、近年、鏝絵の保存を担う職人の数は減少の一途を辿っています。熟練の職人たちが長年培ってきた高度な技術や知識は、一朝一夕で身につけられるものではありません。また、現代の建築様式が変化したことも、需要の減少に拍車をかけています。このままでは、貴重な伝統技術が途絶えてしまう可能性も懸念されます。

一方で、鏝絵の文化的な価値に改めて光を当て、その保存に積極的に取り組む人々も増えています。鏝絵の魅力を広く知ってもらうための体験教室を開催したり、傷みが激しい鏝絵の修復活動に力を注いだりと、様々な活動が行われています。地域住民が一体となって鏝絵を守る活動も盛んに行われており、地域の宝として大切に守り育てようとする機運が高まっています。このような活動を通して、次世代を担う若者たちが鏝絵の魅力に触れ、技術を継承していく土壌が作られていくことが期待されます。美しい鏝絵を未来へと繋いでいくためには、多くの人々の理解と協力が不可欠です。

| 鏝絵の現状 | 課題 | 対策と期待 |

|---|---|---|

| 長い年月を経て風雨や地震に耐え、今日まで姿を留めているが、劣化(ひび割れ、色褪せ、剥がれ落ち)が見られる。 | 保存を担う職人の減少、現代建築様式の変化による需要の減少、伝統技術の途絶の懸念。 | 定期的な点検と適切な処置(ひび割れの補修、色褪せの修復)、体験教室の開催、修復活動への注力、地域住民による保存活動、若者への技術継承。 |