オイルフィニッシュの魅力:自然な風合いを楽しむ

リフォームの初心者

先生、『OF』ってリフォームの用語で出てきました。どういう意味なのでしょうか?

リフォーム専門家

『OF』はオイルフィニッシュの略で、塗料を塗って布で拭き取る仕上げのことだよ。具体的には、ボイル油などをはけで塗って10分から15分置いてから、粗い麻布でこすりながら拭き取るんだ。

リフォームの初心者

なるほど。塗って拭き取るんですね。拭き取るとどんな効果があるんですか?

リフォーム専門家

余分な塗料を拭き取ることで、木に塗料が染み込みやすくなって、木目をきれいに見せる効果があるんだ。木の風合いを生かした仕上がりになるんだよ。

OFとは。

家の修理でよく聞く『オイルフィニッシュ(OF)』について説明します。オイルフィニッシュとは、乾性油(ボイル油など)をはけで塗って、10分から15分置いてから、目の粗い麻布でこすりながら拭き取って仕上げる方法のことです。

オイルフィニッシュとは

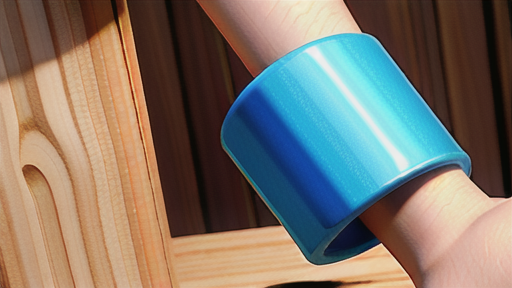

オイル仕上げとは、木材にオイルを塗り込み、木そのものの持ち味を活かす仕上げ方法です。塗料のように表面を覆ってしまうのではなく、オイルが木の中に染み込むことで、木の呼吸を止めずに保護します。そのため、木の本来の見た目や色合いを保ちながら、耐久性や水をはじく力を高めることができます。

オイル仕上げは、机や椅子、床板、楽器など、様々な木製品に使われています。特に、継ぎ目のない一枚板の家具に使うと、木の温かみと時間とともに変化していく様子を十分に楽しむことができます。また、木の呼吸を妨げないため、湿度の変化にも対応しやすく、割れや反りを防ぐ効果も期待できます。

オイルの種類も様々で、それぞれに特徴や仕上がりの雰囲気が違います。乾性油と不乾性油があり、乾性油は空気に触れると固まる性質を持つため、塗膜を形成し、より強い保護力を発揮します。代表的なものとしては、亜麻仁油や桐油などがあります。一方、不乾性油は固まらないため、塗膜は形成しませんが、木の内部に浸透しやすく、しっとりとした仕上がりになります。椿油やオリーブオイルなどが挙げられます。

仕上げに使うオイルは、用途や好みに合わせて選ぶことが大切です。例えば、耐久性を重視するのであれば乾性油、自然な風合いを重視するのであれば不乾性油を選ぶと良いでしょう。また、オイルの色味によっても仕上がりの印象が変わるため、使用する木材との相性も考慮する必要があります。

オイル仕上げは、定期的なお手入れが必要ですが、その手間をかけることで、木製品を長く愛用することができます。お手入れは、乾いた布で拭いたり、オイルを塗り重ねたりすることで、木の美しさを保ち、より愛着が湧くことでしょう。このように、オイル仕上げは木の魅力を最大限に引き出す、自然で味わい深い仕上げ方法と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| オイル仕上げとは | 木材にオイルを塗り込み、木そのものの持ち味を活かす仕上げ方法。木の呼吸を止めずに保護し、耐久性や撥水性を高める。 |

| 用途 | 机、椅子、床板、楽器など様々な木製品。特に一枚板の家具に最適。 |

| メリット | 木の温かみと経年変化を楽しめる。湿度の変化に対応しやすく、割れや反りを防ぐ。 |

| オイルの種類 |

|

| オイルの選び方 | 用途や好みに合わせて選ぶ。耐久性重視なら乾性油、自然な風合い重視なら不乾性油。木材との相性も考慮。 |

| お手入れ | 定期的なお手入れが必要。乾拭き、オイルの塗り重ね。 |

オイルフィニッシュの種類

木材に自然な風合いを与え、保護もしてくれるオイル仕上げ。使うオイルの種類によって仕上がりの雰囲気や耐久性が大きく変わります。大きく分けると空気に触れると固まる乾性油と固まらない不乾性油の2種類があります。

乾性油の代表格は亜麻仁油と桐油です。これらは空気に触れることで化学変化を起こし、固まります。この性質のおかげで、塗った表面に丈夫な膜を作ることができます。そのため、床やテーブルなど、人がよく触ったり、物が擦れたりする場所に最適です。傷や汚れから木材を守り、長く使い続けることができます。亜麻仁油は比較的安価で入手しやすく、淡い黄色の塗膜で木材の色味をあまり変えません。桐油は少し高価ですが、耐水性、耐摩耗性に優れ、濃いめの飴色に仕上がります。

一方、不乾性油はオリーブオイルや椿油などです。これらは空気に触れても固まることはありません。そのため、塗った表面はしっとりとした質感で、木材本来の風合いを保ちます。乾性油のような強い塗膜はできないので、傷つきやすいですが、定期的に塗り直すことで美しい状態を保てます。食器やおもちゃなど、直接肌に触れるものに向いています。人体への影響が少ないため、安心して使うことができます。

さらに、乾性油と不乾性油を混ぜ合わせたものも販売されています。それぞれのオイルの長所を活かし、より使いやすく改良されています。例えば、乾性油に不乾性油を混ぜることで、塗膜の硬さを調整したり、よりしっとりとした質感に仕上げたりすることができます。用途や好みに合わせて最適なオイルを選び、木材を美しく長く保ちましょう。

| 種類 | 代表例 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 乾性油 | 亜麻仁油 桐油 |

空気に触れると固まり、塗膜を作る。 耐久性が高い。 亜麻仁油:安価、淡い黄色 桐油:高価、耐水性・耐摩耗性が高い、飴色 |

床、テーブルなど、傷や汚れを防ぎたい箇所 |

| 不乾性油 | オリーブオイル 椿油 |

空気に触れても固まらない。 しっとりとした質感。 木材本来の風合いを保つ。 定期的な塗り込みが必要。 |

食器、おもちゃなど、直接肌に触れるもの |

| 混合油 | 乾性油+不乾性油 | それぞれのオイルの長所を活かしたもの。 塗膜の硬さや質感を調整できる。 |

用途や好みに合わせて使用 |

オイルフィニッシュの施工方法

木材に自然な風合いを与え、保護するオイルフィニッシュ。その施工方法を詳しくご紹介します。まず、施工前の準備として、木材表面の汚れやごみ、ほこりを丁寧に除去しましょう。サンドペーパーを用いて表面を滑らかに整えることで、オイルの浸透が均一になり、仕上がりが美しくなります。番手は240番から始めて、最終的には400番程度の細かいもので仕上げると良いでしょう。

次に、オイルを塗布していきます。布や刷毛にオイルを適量染み込ませ、木材の木目に沿って薄く均一に塗り広げます。一度に厚塗りするのではなく、薄く何度も塗り重ねるのが、ムラなく美しく仕上げるコツです。塗布後は10分から15分ほど置いて、オイルを木材に十分に浸透させましょう。

浸透後、木材表面に残った余分なオイルを、乾いた清潔な布で丁寧に拭き取ります。拭き残しがあると、仕上がりがベタつく原因となるので、念入りに拭き取りましょう。その後、風通しの良い場所で、24時間以上かけてじっくりと乾燥させます。オイルの種類や気温、湿度によって乾燥時間は変動するので、完全に乾くまで触らないようにしましょう。

さらに深みのある艶を出したい場合は、乾燥後に再び細かいサンドペーパーで軽く研磨し、再度オイルを塗布する工程を繰り返します。2、3回繰り返すことで、より重厚感のある美しい仕上がりになります。最後に、耐水ペーパーで仕上げの研磨を行い、滑らかで触り心地の良い表面に仕上げます。オイルフィニッシュは、木材本来の美しさを引き出し、保護する効果的な方法です。丁寧な作業で、長く愛せる家具や建具を作り上げてください。

| 工程 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| 施工前準備 | 木材表面の汚れやごみ、ほこりを丁寧に除去する | サンドペーパーは240番から始め、最終的に400番程度で仕上げる |

| サンドペーパーを用いて表面を滑らかに整える | ||

| オイル塗布 | 布や刷毛にオイルを適量染み込ませ、木目に沿って薄く均一に塗り広げる | 一度に厚塗りせず、薄く何度も塗り重ねる |

| 10~15分置いてオイルを木材に浸透させる | ||

| 木材表面に残った余分なオイルを、乾いた清潔な布で丁寧に拭き取る | 拭き残しがあるとベタつく原因となる | |

| 乾燥 | 風通しの良い場所で24時間以上乾燥させる | オイルの種類や気温、湿度によって乾燥時間は変動する |

| 艶出し(任意) | 乾燥後に細かいサンドペーパーで軽く研磨する | 2、3回繰り返すと重厚感のある仕上がりになる |

| 再度オイルを塗布する | ||

| 耐水ペーパーで仕上げの研磨を行う |

オイルフィニッシュのメリット

オイル仕上げは、木材本来の持ち味を最大限に引き出す仕上げ方法です。塗料が木材の表面に膜を作るのではなく、木材の内部に染み込むため、木の質感をそのまま感じることができます。まるで素肌のような、さらりとした触り心地も魅力の一つです。

オイル仕上げの最大の魅力は、木材の呼吸を妨げないことです。塗膜が木材の表面を覆ってしまうと、湿気を吸ったり吐いたりする木材本来の機能が損なわれてしまいます。しかし、オイル仕上げの場合は、木材が呼吸を続けることができるため、ひび割れや反りなどの発生を抑え、木材を長持ちさせることができます。また、経年変化による色の深まりや艶の変化も楽しむことができます。使うほどに味わいが増し、愛着が深まる仕上げと言えるでしょう。

傷がついてしまった場合でも、オイル仕上げは補修が簡単です。表面に塗膜がないため、傷が目立ちにくく、部分的にオイルを塗り直すだけで、傷を目立たなくすることができます。研磨などの大掛かりな作業は不要なため、手軽に補修ができます。

さらに、オイル仕上げは安全性も高いです。多くのオイル仕上げ材は、亜麻仁油や桐油などの自然素材を使用しており、人体に有害な物質を含んでいません。小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

このように、オイル仕上げは、木材の美しさと機能性を保ちながら、安全に長く使い続けられる、魅力的な仕上げ方法です。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 木の質感 | オイルが木材内部に染み込むため、木の質感をそのまま感じることができる。さらりとした触り心地。 |

| 木材の呼吸 | 木材の呼吸を妨げないため、ひび割れや反りなどの発生を抑え、木材を長持ちさせる。経年変化を楽しめる。 |

| 補修の簡単さ | 傷が目立ちにくく、部分的にオイルを塗り直すだけで補修が可能。 |

| 安全性 | 亜麻仁油や桐油などの自然素材を使用し、人体に有害な物質を含まないため、小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心。 |

オイルフィニッシュの注意点

オイル仕上げは木の自然な風合いを生かせる魅力的な塗装方法ですが、いくつか注意点があります。塗膜が薄いため、水や汚れが染み込みやすいという弱点があります。そのため、定期的なお手入れが欠かせません。

特に、台所や洗面所など、水を使う場所にオイル仕上げの家具や床材を使う場合は注意が必要です。撥水効果の高いオイルを使う、あるいは表面に防水加工を施すなどの対策を検討しましょう。何も対策をしないと、輪染みができたり、木材が腐食する可能性があります。

オイルの種類によっては、完全に乾くまでに時間がかかるものもあります。十分に乾かさずに使用すると、家具や床材に触れたものにオイルが移ってしまうことがあります。また、表面がベタベタした状態が続くこともあり、埃やゴミが付着しやすくなります。

さらに、オイル仕上げは紫外線に弱く、変色や退色しやすいという点も考慮しなければなりません。日光が直接当たる場所にオイル仕上げの家具などを置く場合は、紫外線による劣化を防ぐため、紫外線吸収剤が含まれたオイルを使用する、カーテンなどで日光を遮る、などの工夫が必要です。

オイル仕上げは、適切なお手入れと工夫によって、美しい状態を長く保つことができます。弱点も理解した上で、使用する場所や環境に合ったオイルを選び、丁寧に仕上げることが大切です。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

| 木の自然な風合いを生かせる | 水や汚れが染み込みやすい | 撥水効果の高いオイルを使う 表面に防水加工を施す |

| 乾くまでに時間がかかる場合がある | 十分に乾かしてから使用する | |

| 紫外線に弱く、変色・退色しやすい | 紫外線吸収剤が含まれたオイルを使用する カーテンなどで日光を遮る |

今回の用語解説

今回の記事では、「オイル仕上げ」について詳しく説明します。オイル仕上げとは、塗料の一種である、煮沸した油を材料の表面に塗り、美しく仕上げる方法です。木材に自然な風合いを与え、深みのある色味を引き出すことができるため、家具や床材などに広く用いられています。具体的には、煮沸した油を刷毛で木材に塗り、10分から15分ほど置いてから、目の粗い麻布で丁寧に拭き取るという作業を行います。

まず、煮沸した油を塗ることで、木材の内部に油が浸透し、乾燥やひび割れを防ぎます。油は木材の繊維に染み込むことで、強度を高め、長持ちさせる効果も持っています。次に、時間を置いてから麻布で拭き取る作業は、木材表面に残った余分な油を取り除くために行います。この拭き取り作業によって、仕上がりが均一になり、べたつきやテカリを抑えることができます。麻布の粗い表面は、木材の表面を滑らかに整える効果もあり、より美しく仕上げることができます。

オイル仕上げは、他の仕上げ方法と比べて、比較的簡単な方法であり、道具さえあれば、自宅でも手軽に行うことができます。また、オイル仕上げは木材本来の質感を生かすため、自然な風合いを好む方に最適です。さらに、定期的にオイルを塗り直すことで、木材の美しさを長く保つことができます。お手入れも簡単で、乾いた布で拭くだけで、日常の汚れを落とすことができます。このように、オイル仕上げは、美しさ、耐久性、手軽さを兼ね備えた、木材の仕上げ方法として、多くの人に選ばれています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕上げ方法 | オイル仕上げ |

| 説明 | 煮沸した油を材料表面に塗り、美しく仕上げる方法 |

| メリット | 木材に自然な風合いと深みのある色味を与える、乾燥やひび割れを防ぐ、強度を高め長持ちさせる、比較的簡単で自宅でも手軽に行える、木材本来の質感を生かす、定期的なオイルの塗り直しで美しさを長く保てる、お手入れが簡単 |

| 対象物 | 木材(家具、床材など) |

| 手順 | 1. 煮沸した油を刷毛で木材に塗る 2. 10~15分置く 3. 目の粗い麻布で丁寧に拭き取る |

| 各手順の効果 | 1. 木材内部に油が浸透し、乾燥やひび割れを防ぎ、強度を高める 2. 余分な油を取り除き、仕上がりが均一になり、べたつきやテカリを抑える。麻布で木材表面を滑らかに整える |