格式高い和室の象徴:本床の基礎知識

リフォームの初心者

先生、「本床」って床の間の種類で一番格式が高いんですよね?どういうものかもう少し詳しく教えてください。

リフォーム専門家

そうだね。本床は床の間の中でも最も格式が高い形式だ。床の一部を一段高くして畳を敷き、正面に床框という額縁のようなものを付けるんだ。そして、その上部に落し掛けという横木を渡し、さらにその上に小壁を作るんだよ。

リフォームの初心者

なるほど。一段高くして畳を敷くのはなんとなく想像がつきますが、床框、落し掛け、小壁って言うのはどんな役割があるんですか?

リフォーム専門家

床框は畳の縁を隠して見栄えを良くする役割がある。落し掛けは、掛け軸を掛けるための横木だ。そして小壁は、その掛け軸の上部を飾り、奥行きを出す効果があるんだよ。これらの要素が組み合わさることで、床の間がより格式高く荘厳な雰囲気になるんだ。

本床とは。

床の間の種類で、一番格式が高い『本床』について説明します。床の一部を一段高くし、畳などを敷きます。前には床框(とこがまち)という横木を取り付け、上部には落し掛けと呼ばれる装飾を施し、さらにその上には低い壁を作ります。

本床とは

本床とは、和室に設けられる床の間の中でも、最も格式が高いものです。床の間そのものは、お客さまをお迎えする特別な場所として発展してきました。数ある床の間の中でも、本床は格式を重んじる武家社会で特に好まれ、書院造などの格式高い座敷に用いられてきました。現代の住まいでは、正式な茶室や、格式を重視した和室で見かけることが多いでしょう。

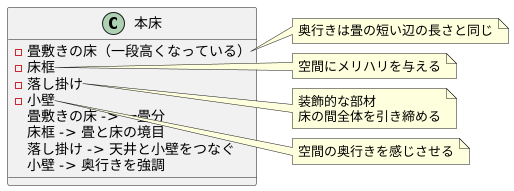

本床の特徴は、床の一部を一段高くすることで、他の空間と明確に区別している点です。この一段高くなった部分には畳が敷かれ、その奥行きは畳の短い辺の長さと同じ一畳分です。一段上がった床の前方には、床框と呼ばれる横木が渡されます。床框は、畳と床の境目を仕切り、空間にメリハリを与えています。また、上部には落し掛けと呼ばれる装飾的な部材が取り付けられます。落し掛けは、天井と床の間の小壁をつなぐ役割を果たし、床の間全体を引き締めます。さらに、落し掛けの上部は小壁で仕切られます。小壁は、床の間の奥行きを強調し、空間の奥行きを感じさせる効果があります。

本床を構成するこれらの要素、一段上がった畳敷きの床、床框、落し掛け、そして小壁が組み合わさることで、荘厳で格調高い雰囲気が作り出されます。床の間には、掛軸や花を生けた花入れなどを飾ることで、その空間をより一層華やかに演出します。本床は、単なる床の装飾ではなく、日本の伝統的な建築様式における美意識や格式を体現する重要な要素と言えるでしょう。本床のある和室は、日本の文化の奥深さを感じさせる、特別な空間となるでしょう。

本床の構成要素

本床は、日本の伝統的な住宅において格式高い空間として大切にされてきました。その重厚で落ち着いた雰囲気は、様々な構成要素が組み合わさることで作り出されています。一つ一つの要素が重要な役割を担っており、それらが調和することで、初めて本床としての美しさが完成するのです。

まず、床を一段高くすることで特別な空間が演出されます。この高くなった床の上に畳が敷かれます。畳はイグサという植物を編み込んで作られており、独特の香りで空間を清浄に保つ効果があるとされています。また、クッション性があるため、座る場所としても最適です。畳の縁のデザインや色も部屋全体の雰囲気に影響を与えます。

床の縁には床框が設置されます。床框は、畳と床の境界線を明確にするだけでなく、視覚的なアクセントとしても重要な役割を果たします。木材の種類や仕上げ方によって、部屋の印象を大きく変えることができます。床框は、本床の格式の高さを象徴する重要な要素と言えるでしょう。

天井から床框付近まで垂れ下がる落し掛けは、空間に奥行きと立体感を与えます。落し掛けの長さや形状は、部屋の広さや天井の高さに合わせて調整されます。落し掛けがあることで、視線が上へと導かれ、空間がより広く感じられます。

床の間の上部には小壁が設けられます。小壁は床の間を独立した空間として際立たせる役割を果たし、床の間の装飾を引き立てる効果もあります。小壁の形状や素材は、床の間の雰囲気に合わせて選ばれ、全体との調和が大切です。

このように、本床は様々な要素が組み合わさって構成されています。それぞれの部材の材質やデザイン、そして配置にこだわりが込められており、日本の伝統的な美意識を垣間見ることができます。本床は、単なる床ではなく、日本の文化と精神が凝縮された空間と言えるでしょう。

| 構成要素 | 役割・効果 | 材質・デザインなど |

|---|---|---|

| 一段高い床 | 特別な空間の演出 | – |

| 畳 | 座る場所、香りによる清浄効果、クッション性 | イグサ、縁のデザインや色 |

| 床框 | 畳と床の境界、視覚的アクセント、格式の象徴 | 木材の種類、仕上げ方 |

| 落し掛け | 奥行きと立体感の付与、空間を広く見せる効果 | 長さ、形状 |

| 小壁 | 床の間を独立した空間として際立たせる、装飾を引き立てる | 形状、素材 |

本床の種類

日本の伝統的な住宅において、床の間は客間の中心となる特別な場所です。格式を重んじる座敷には「本床」が設けられます。本床は、主に二つの種類に分かれています。一つは「真床(まどこ)」と呼ばれる形式で、床框(とこがまち)の両脇に袖壁(そでかべ)が設けられています。袖壁は、床の間の両側を垂直に仕切る壁のことで、床の間を他の空間から明確に区切り、独立した神聖な場所として際立たせます。真床は、床の間の格式を高め、荘厳な雰囲気を醸し出します。そのため、茶室や格式を重んじる客間に用いられることが多いです。

もう一つは「行床(ゆきどこ)」と呼ばれる形式です。行床は、床框のみで構成され、袖壁がありません。真床に比べて簡素な造りですが、すっきりとした洗練された美しさがあります。行床は、真床ほどの格式張った印象はなく、落ち着いた雰囲気を演出します。

どちらの形式を選ぶかは、和室全体の雰囲気や目的に合わせて決定されます。現代の住宅では、行床の方が設置しやすく、空間を広く見せる効果もあるため、好まれる傾向にあります。行床は、現代的な和室にも馴染みやすく、畳の空間をより広く使えるという利点があります。また、真床に比べて施工費用を抑えることができる点も、現代の住宅事情に適していると言えるでしょう。それぞれの形式の特徴を理解し、空間に合った本床を選ぶことで、より洗練された和室を演出することができます。

| 項目 | 真床(まどこ) | 行床(ゆきどこ) |

|---|---|---|

| 床框 | あり | あり |

| 袖壁 | あり | なし |

| 格式 | 高 | 低 |

| 雰囲気 | 荘厳 | 洗練、落ち着き |

| 使用場所 | 茶室、格式を重んじる客間 | 現代的な和室 |

| 設置のしやすさ | 難しい | 容易 |

| 空間効果 | – | 広く見える |

| 施工費用 | 高 | 低 |

本床の役割と意味

本床は、日本の伝統的な住居である和室において、格式と精神性を象徴する特別な場所です。単なる飾り付けの場ではなく、和室の雰囲気を決定づける重要な要素であり、奥深い意味を持っています。

まず、本床は客をもてなす場所としての役割があります。床の間には、季節の花や書画、工芸品などが飾られ、訪れた人はそれらを眺めながら家主の心遣いを感じることができます。また、床の間を介して会話が始まることもあり、コミュニケーションの場としても機能します。

次に、本床は精神的な安らぎを得る場所でもあります。静寂な和室の中心に位置する床の間は、自然と視線を集め、そこに飾られた掛け軸や生け花は、見る人の心を落ち着かせ、穏やかな気持ちへと導きます。日常の喧騒を忘れ、静かに自分と向き合う時間を与えてくれる、大切な空間と言えるでしょう。

本床の飾り付けにも深い意味が込められています。季節の移ろいを表現した花や、格調高い書画、伝統的な香炉などは、日本の美意識や文化を反映しています。これらの飾り物は、家主の趣味や教養を表すだけでなく、訪れる人々に季節感や日本の伝統を感じさせ、心を豊かにします。

現代の住宅では、和室自体が少なくなってきていますが、本床のある和室は、依然として特別な空間として捉えられています。心を落ち着かせ、日本の文化に触れることができる本床は、現代社会においてもその価値が見直されていると言えるでしょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 客をもてなす | 季節の花や書画、工芸品を飾り、家主の心遣いを伝える。コミュニケーションの場。 |

| 精神的な安らぎ | 静寂な空間に掛け軸や生け花を飾り、心を落ち着かせ、穏やかな気持ちへ導く。 |

| 日本の文化を表現 | 季節感や日本の伝統を感じさせる飾り物で、家主の趣味や教養、日本の美意識を表現。 |

本床のある暮らし

木の温もりと畳の柔らかな感触が心地よい本床のある和室は、慌ただしい日常の中に、心落ち着く特別な空間を提供してくれます。天井から床の間の脇に至るまで、磨き上げられた柱や長押は、職人の技が光る芸術作品のようです。それらは、和室全体に風格と落ち着きを与え、そこにいるだけで背筋が伸びるような凛とした雰囲気を作り出しています。

床の間は、和室の中でも特に重要な場所です。床柱は、床の間の顔とも言える存在であり、その木の質感や杢目は、自然の美しさをそのまま表現しています。床框は、床の間と畳の境界線を美しく縁取り、空間に奥行きと重厚感を与えます。そして、床の間に飾られた掛け軸や生花は、季節の移ろいを感じさせ、心を豊かにしてくれます。春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、自然の美しさを描いた掛け軸は、まるで一枚の絵画のようです。また、季節の花々を生けることで、室内に自然の香りと彩りを取り込むことができます。

本床のある和室は、単なる居住空間ではなく、日本の伝統文化に触れ、その美意識を体感する場でもあります。床の間に飾るものを季節に合わせて変えたり、自分の好きな書や工芸品を飾ったりすることで、空間を自分らしく演出することができます。また、客人を招き、お茶を点てたり、会話を楽しんだりする場としても最適です。お客様は、床の間の掛け軸や生花に目を留め、その家の主の趣味や教養を感じ取ることができるでしょう。

現代社会において、本床のある和室は、家族が集い、ゆったりと語り合う貴重な空間となります。子供たちは畳の上で遊び、大人たちは床の間を眺めながらお茶を飲み、穏やかな時間を過ごすことができます。家族全員が同じ空間で時間を共有することで、自然と会話が生まれ、家族の絆が深まります。日本の伝統的な空間で過ごすことで、子供たちは日本の文化や美意識を自然と学ぶことができるでしょう。本床のある和室は、家族にとって、かけがえのない心の拠り所となるでしょう。

| 要素 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| 和室全体 | 木の温もり、畳の感触、磨き上げられた柱や長押 | 心落ち着く空間、風格と落ち着き、凛とした雰囲気 |

| 床の間 | 床柱(自然の美しさ)、床框(奥行きと重厚感)、掛け軸や生花(季節感) | 日本の伝統文化に触れる場、美意識を体感する場、空間を自分らしく演出する場、客をもてなす場 |

| 掛け軸 | 春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、自然の美しさを描いたもの | 季節の移ろいを感じさせ、心を豊かにする、家の主の趣味や教養を伝える |

| 生花 | 季節の花々 | 室内に自然の香りと彩りを取り込む |

| 現代における役割 | 家族が集い、ゆったりと語り合う空間、子供たちが遊ぶ空間、日本の文化や美意識を学ぶ場 | 家族の絆を深める、心の拠り所となる |

まとめ

本床は、日本の伝統的な住まいの様式において、格式と美意識を象徴する重要な要素です。床の間、違い棚、付書院といった構成要素が織りなす調和のとれた空間は、日本建築の粋を集めたものと言えるでしょう。

本床には、真床、行床、台目床といった種類があり、それぞれに異なる特徴や役割があります。真床は最も格式が高い床の間で、主に寺院や書院造の建築に見られます。行床は真床を簡略化したもので、一般住宅でよく用いられています。台目床は、行床よりもさらに簡略化された形式で、茶室などに見られます。これらの種類の違いを理解することで、それぞれの床の間が持つ雰囲気や格調をより深く味わうことができるでしょう。

床の間は、掛け軸や生け花を飾り、季節感を演出する場として利用されます。床の間の役割は、単なる装飾にとどまらず、客をもてなす心遣いや、家の主の教養、美意識を表現する場でもあります。床の間に飾られた掛け軸や生け花は、訪れる人々に深い感銘を与え、心を豊かにしてくれるでしょう。

現代の住宅においても、和室に本床を取り入れることで、格調高い空間を演出することができます。畳の温もりと、床の間の静謐な雰囲気が調和することで、日々の喧騒を忘れ、心安らぐひとときを過ごすことができるでしょう。和室のリフォームや新築を検討している方は、本床を取り入れることで、より洗練された空間を創造できるはずです。

本床は、日本の伝統文化を象徴する存在であり、その価値は時代を超えて受け継がれていくべきものです。本床のある暮らしは、私たちに日本の心を伝え、日々の生活に潤いを与えてくれるでしょう。本床の持つ魅力を再認識し、未来へと繋いでいくことが大切です。

| 床の間の種類 | 特徴 | 役割 | 見られる場所 |

|---|---|---|---|

| 真床 | 最も格式が高い | 格式を重んじる場 | 寺院、書院造 |

| 行床 | 真床を簡略化 | 一般住宅 | 一般住宅 |

| 台目床 | 行床をさらに簡略化 | 茶室など | 茶室 |

| 床の間の役割 | 現代の住宅への導入 |

|---|---|

| 掛け軸や生け花を飾り、季節感を演出 客をもてなす心遣い 家の主の教養、美意識を表現 |

和室に格調高い空間を演出 畳の温もりと床の間の静謐な雰囲気が調和 日々の喧騒を忘れ、心安らぐ空間 |