住まいの快適さを支える木材の含水率

リフォームの初心者

先生、「含水率」ってなんですか?リフォームでよく聞く言葉ですが、よく理解できていなくて…

リフォーム専門家

いい質問だね。「含水率」とは、木材に含まれている水分の割合のことだよ。木材の重さを乾いた状態と比べて、どれくらい水分を含んでいるかをパーセントで表すんだ。たとえば、乾いた木材の重さが100gで、水分を含んだ木材の重さが120gだとすると、含水率は20%になるよ。

リフォームの初心者

なるほど。じゃあ、リフォームで含水率が低い木材が良いと言われるのはなぜですか?

リフォーム専門家

それはね、含水率が高い木材は乾燥すると縮んだり、反ったり、割れたりする可能性が高いからなんだ。リフォームでは、木材が変形してしまうと困るよね?だから、含水率の低い木材を使うことが重要なんだよ。

含水率とは。

木材に含まれる水分の量を、完全に乾いた木材の重さに対する割合で表したものが「含水率」です。これは、木材の重さに含まれる水分の重さが、完全に乾いた木材の重さの何パーセントにあたるかを示す数字です。建築材料として使う木材は、この含水率が低い方が良いとされています。

木材の含水率とは

木材の含水率とは、木材の中にどれだけの水分が含まれているかを示す割合のことです。 これは、木材を扱う上で非常に大切な数値となります。なぜなら、木材の含水率は、その木材の強度や耐久性、さらには加工のしやすさなど、様々な性質に深く関わっているからです。

具体的には、木材の含水率は、完全に乾燥させた木材の重さを基準にして計算されます。まず、乾燥させた木材の重さを測ります。次に、その木材に含まれる水分の重さを測ります。そして、水分の重さを乾燥させた木材の重さで割り、100を掛けて百分率で表します。これが木材の含水率です。

含水率が高い、つまり水分を多く含んだ木材は、乾燥するにつれて縮んだり、反ったり、割れたりする可能性が高くなります。 これは、木材内部の水分が抜けていく際に、木材の組織が変化するためです。このような変形は、建築物に使用した場合、家の傾きや壁のひび割れなど、深刻な問題を引き起こす可能性があります。

逆に、含水率が低い木材は、乾燥による変形が少ないため、寸法安定性に優れています。 そのため、家具や建具など、精密な加工が必要な用途に適しています。また、乾燥している木材は腐朽菌や害虫の発生も抑えられるため、耐久性も向上します。

家を建てる際などに木材を選ぶ際には、用途に合わせて適切な含水率の木材を選ぶことが重要です。 構造材として用いる木材は、強度が求められるため、適切な乾燥処理が施されたものを使用することが不可欠です。一方、内装材などでは、過乾燥による割れを防ぐために、ある程度の含水率を保った木材が適している場合もあります。このように、木材の含水率を理解することは、家を長持ちさせる上で非常に大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 木材の含水率 | 木材の中に含まれる水分の割合。木材の強度、耐久性、加工のしやすさなどに影響する。 |

| 計算方法 | (水分の重さ / 乾燥させた木材の重さ) * 100 (%) |

| 含水率が高い木材 | 乾燥すると縮み、反り、割れが発生しやすい。家の傾きや壁のひび割れなどの原因となる。 |

| 含水率が低い木材 | 寸法安定性に優れ、精密な加工に適している。腐朽菌や害虫の発生も抑えられ、耐久性が高い。 |

| 木材選びのポイント | 用途に合わせて適切な含水率の木材を選ぶ。構造材には適切な乾燥処理が施された木材、内装材には過乾燥を防ぐためにある程度の含水率を保った木材など。 |

適切な含水率の重要性

木材は、生きている木のように水分を含んでいます。この木材に含まれる水分の割合を含水率といいます。木材の含水率は、木材の性質を大きく左右する重要な要素であり、建築に使用する木材は、適切な含水率に調整することが欠かせません。

含水率が高い木材は、乾燥するにつれて水分が抜けていきます。この時、木材は収縮し、変形したり、割れたりする原因となります。例えば、床板に含水率の高い木材を使用すると、乾燥に伴って床鳴りが発生したり、隙間が生じたりする可能性があります。また、柱や梁などの構造材に含水率の高い木材を使用すると、建物全体の歪みや傾斜に繋がる恐れもあります。

逆に、含水率が低すぎると、木材は水分を吸収しようとします。この時、木材は膨張し、木材が脆くなって強度が低下する可能性があります。乾燥した木材は、衝撃や荷重に弱くなり、建物の耐久性を損なう原因となります。

使用する木材の種類や用途に応じて、最適な含水率は異なります。例えば、土台や柱などの構造材は、強度が求められるため、比較的低い含水率が適切です。一方、内装材などは、寸法安定性が求められるため、やや高めの含水率が適しています。一般的には、住宅用構造材では15%程度が適切とされています。この数値は、木材の強度と寸法安定性のバランスがとれた、最適な値です。

適切な含水率の木材を使用することは、建物の耐久性を高め、長く安心して住まうために非常に重要です。木材の含水率に注意を払い、適切な木材を選ぶことで、快適で安全な住まいを実現することができます。

| 含水率 | 影響 | 例 | 適正値 |

|---|---|---|---|

| 高すぎる | 乾燥による収縮、変形、割れ | 床鳴り、隙間、歪み、傾斜 | – |

| 低すぎる | 吸水による膨張、強度低下 | 脆くなる、耐久性低下 | – |

| 適切 | 強度と寸法安定性のバランス | 住宅用構造材:約15% | 用途による |

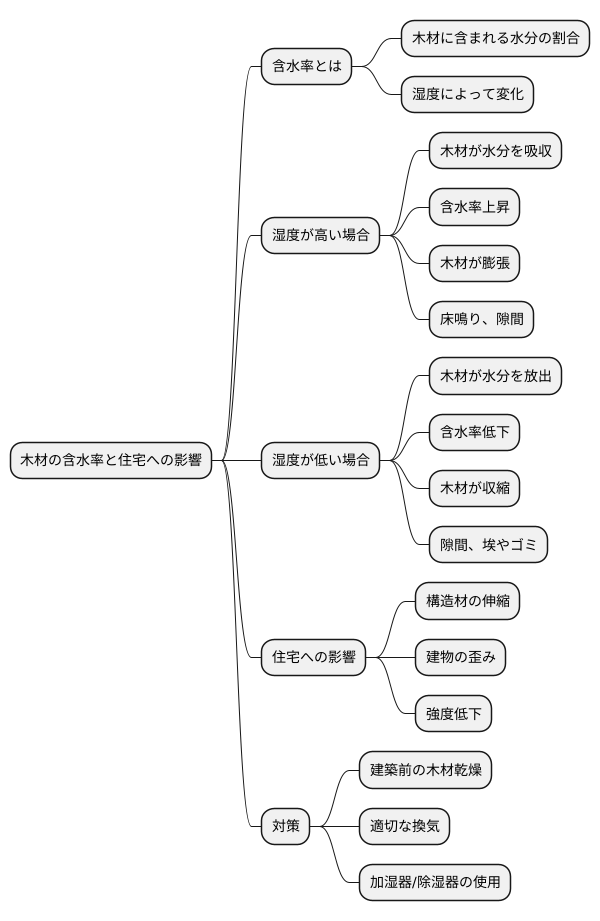

含水率による木材の変化

木材は、空気中の水分量、つまり湿度に影響されて、水分を含んだり吐き出したりを繰り返しています。この木材に含まれる水分の割合を含水率といいます。 この含水率は、木材の性質に大きな影響を与えます。

湿度が高い場所では、木材は空気中の水分を吸収し、含水率が上昇します。まるでスポンジが水を吸うように、木材は水分を吸い込み、膨張します。逆に、乾燥した場所では、木材に含まれる水分が空気中に放出され、含水率は低下します。水分を失った木材は収縮し、小さくなります。

この湿気を吸ったり吐き出したりすることによる伸縮が、木材の寸法変化を引き起こし、反りや割れといった変形につながります。例えば、床板が湿気を吸って膨張すると、床鳴りや隙間が生じる原因になります。また、乾燥して収縮すると、床板の間に隙間ができ、見た目が悪くなるだけでなく、そこから埃やゴミが入り込むこともあります。

木材の含水率の変化は、住宅の構造にも影響を及ぼします。柱や梁などの構造材が含水率の変化によって伸縮を繰り返すと、建物全体の歪みにつながり、最悪の場合、家の強度が低下する可能性もあります。

このような問題を防ぐために、建築に用いる木材は、あらかじめ適切な含水率に調整することが重要です。木材を乾燥させて含水率を下げることで、木材の寸法変化を最小限に抑えられます。また、建築後も、適切な換気を行い、室内外の湿度の差を少なくすることで、木材の含水率を安定させ、建物の耐久性を維持することが大切です。さらに、加湿器や除湿器などを用いて、室内の湿度を適切に管理することも、木材の保護に繋がります。

含水率の測定方法

家のリフォームを行う際、木材の含水率は非常に重要です。木材の乾燥状態が適切でないと、施工後に変形やひび割れが生じ、家の耐久性を損なう可能性があります。そこで、木材の含水率を正しく測る方法を二つご紹介します。

一つ目の方法は、重量変化から含水率を求める方法です。まず、測定したい木材から小さな試料を切り取ります。この試料の重さを精密なはかりで測り、記録しておきます。次に、この試料を乾燥炉に入れ、完全に水分を飛ばします。乾燥炉から取り出した試料の重さを再び測ります。最初の重さから乾燥後の重さを引くと、試料に含まれていた水分の重さが分かります。元の重さに対する水分の重さの割合を計算することで、木材の含水率を正確に把握できます。この方法は正確な値を得られる反面、時間と手間がかかるという欠点があります。

二つ目の方法は、電気抵抗式水分計を使う方法です。この水分計には、木材に突き刺すための針のような部品が付いています。この針を木材に差し込むだけで、瞬時に含水率が表示されます。木材の含水率が高いほど電気抵抗値は低くなるという性質を利用し、水分計内部で計算を行い含水率を算出します。この方法は現場で手軽に素早く測定できるため、リフォーム工事の現場などで重宝されています。ただし、木材の種類や表面の状態によって測定値に誤差が生じる場合があるので、注意が必要です。

どちらの方法も、適切に用いることで木材の含水率を正確に測定できます。リフォームを行う際は、これらの方法を用いて木材の状態をきちんと確認し、高品質な施工を心がけましょう。

| 方法 | 手順 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 重量変化から含水率を求める方法 | 1. 試料を切り出し重さを測る 2. 試料を乾燥炉で乾燥させる 3. 乾燥後の重さを測る 4. 含水率を計算する |

正確な値を得られる | 時間と手間がかかる |

| 電気抵抗式水分計を使う方法 | 1. 水分計の針を木材に刺す 2. 含水率が表示される |

現場で手軽に素早く測定できる | 木材の種類や表面の状態によって測定値に誤差が生じる場合がある |

乾燥による含水率調整

木は伐採された後、含んだ水分によって変形したり腐ったりするのを防ぐため、乾燥させて含水率を調整する必要があります。この乾燥方法には、大きく分けて自然乾燥と人工乾燥の二種類があります。

自然乾燥は、文字通り自然の力を使って木材を乾かす方法です。具体的には、伐採した木を屋外に積み重ね、風雨にさらすことでゆっくりと水分を蒸発させていきます。自然乾燥は、太陽の熱や風の流れを利用するため、特別な設備を必要とせず、環境への負担も少ないという大きな利点があります。しかし、乾燥に非常に時間がかかること、天候に左右されるため含水率の調整が難しいこと、広い場所が必要となることが欠点として挙げられます。場合によっては数年単位の時間を要することもあります。また、乾燥中に虫害や菌類による腐朽が発生するリスクも高まります。そのため、大量の木材を一定の品質で乾燥させる必要がある場合には不向きです。

一方、人工乾燥は、乾燥機と呼ばれる専用の設備を用いて、木材を短時間で乾燥させる方法です。乾燥機の種類もいくつかありますが、温度や湿度、風量などを人工的に制御することで、木材の種類や用途に合わせた最適な乾燥を実現できます。自然乾燥と比較すると、乾燥にかかる時間が大幅に短縮され、数日から数週間程度で完了します。また、含水率を均一に調整できるため、木材の品質を安定させることができます。さらに、高温で乾燥させることで、虫や菌を死滅させる効果も期待できます。もちろん、人工乾燥にも欠点があります。乾燥機の稼働にはエネルギーが必要となるため、環境への負荷は自然乾燥よりも大きくなります。また、初期投資として乾燥機の購入費用が必要となることも考慮しなければなりません。

このように、自然乾燥と人工乾燥はそれぞれにメリットとデメリットがあります。木材の種類や用途、そして施工時期に合わせて適切な乾燥方法を選択することで、木材の品質を確保し、建物の耐久性を高めることができます。例えば、構造材など強度の必要な木材は人工乾燥でしっかりと乾燥させることが重要です。一方、内装材など変形の影響が少ない木材であれば、自然乾燥でも十分な場合があります。適切な含水率に調整された木材を使うことは、建物の安全性や寿命に直結するため、家づくりにおいて非常に重要な要素と言えるでしょう。

| 項目 | 自然乾燥 | 人工乾燥 |

|---|---|---|

| 方法 | 屋外に積み重ね、風雨にさらす | 乾燥機を用いて、温度・湿度・風量を制御 |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

| 適応例 | 内装材など変形の影響が少ない木材 | 構造材など強度の必要な木材 |

まとめ

家は一生に一度の大きな買い物とも言われ、長く快適に住み続けられるように、家の材料選びは非常に大切です。特に木材は家の骨組みを作る上で欠かせない材料であり、その品質は家の寿命に直結します。木材の品質を見極める上で重要な要素の一つが含水率です。

含水率とは、木材に含まれる水分の割合を示すものです。木材は伐採された後も水分を含んでおり、この水分の量は周囲の環境によって変化します。乾燥した場所に置けば木材は水分を放出し、湿度の高い場所に置けば水分を吸収します。この含水率が木材の強度、耐久性、そして加工のしやすさに大きく影響します。

含水率が高い木材は柔らかく加工しやすいというメリットがありますが、乾燥するにつれて収縮し、反りや割れが生じやすくなります。また、腐朽菌やシロアリなどの被害も受けやすいため、家の構造材として使用するには不向きです。逆に、含水率が低すぎる木材は硬く加工が難しいですが、寸法が安定しており、強度も高いという特徴があります。

住宅建築に使用する木材は、適切な含水率に調整された乾燥材を選ぶことが重要です。乾燥材とは、人工的に乾燥させて含水率を調整した木材のことです。適切な含水率の木材を使用することで、家の強度や耐久性を高め、快適な住環境を実現できます。

木材の含水率は、木材の種類や使用部位によって最適な値が異なります。そのため、家づくりを始める際には、木材の含水率について専門家とよく相談し、最適な木材を選ぶようにしましょう。木材の特性を理解し、適切な含水率の木材を選ぶことは、住宅の寿命を延ばし、快適な住環境を維持するために不可欠です。含水率は木材の品質を左右する重要な要素であることを忘れずに、家づくりを進めていきましょう。

| 含水率 | メリット | デメリット | 適性 |

|---|---|---|---|

| 高い | 柔らかく加工しやすい | 乾燥による収縮、反り、割れ、腐朽菌・シロアリ被害 | 構造材として不向き |

| 低い | 寸法安定、強度が高い | 硬く加工が難しい | 構造材として適切(適切な乾燥が必要) |