ベニヤ合板:家のリフォームに最適な素材

リフォームの初心者

先生、「ベニヤ合板」ってよく聞くんですけど、普通の板と何が違うんですか?

リフォーム専門家

いい質問だね。ベニヤ合板は、薄い木の板を何枚も重ねて接着剤で貼り合わせたものなんだ。繊維の方向を互い違いにすることで、一枚板よりも強度があって、反りにくい板になるんだよ。

リフォームの初心者

薄い板を何枚も重ねるんですか?なんだかすごいですね。でも、どうしてそんな作り方をするんですか?

リフォーム専門家

そうすることで、一枚板を使うよりも、少ない材料で大きな板を作ることができるし、木を無駄なく使えるんだ。それに、軽く仕上げることもできるんだよ。

ベニヤ合板とは。

家の改修工事でよく聞く『ベニヤ板』について説明します。『ベニヤ板』とは、ラワンベニヤ板やシナベニヤ板といった、普通の板の呼び方です。表面をきれいに仕上げた『化粧板』と区別するために使われています。木を薄く剥いた板を乾燥させ、何枚か重ねて、木目の向きが重ならないように接着剤で貼り合わせて作ります。薄い板を切る道具がヨーロッパで1870年頃に使い始められ、1880年頃から工業生産が始まりました。その後、板は世界中に広まりましたが、日本では奈良時代にも同じような方法が使われていたと言われています。板の機械生産は明治40年頃から始まりました。材料には主に値段の安い輸入のラワン材が使われていましたが、環境保護の観点から、針葉樹や植林された木などを使うように変わってきています。

ベニヤ合板とは

薄い板を何枚も重ねて、接着剤で貼り合わせた板状の建材、それがベニヤ合板です。一枚一枚の薄い板は単板と呼ばれ、この単板を繊維の方向が互い違いになるように重ねていくことで、板全体の強度を高め、変形しにくくしています。

ベニヤ合板の材料としてよく使われるのは、ラワンやシナといった木材です。これらの木材から作られたベニヤ合板は、家屋の改修工事から家具作りまで、様々な用途で活躍しています。手軽に入手できる建材として、日曜大工でも人気です。

よく似た建材に化粧合板がありますが、ベニヤ合板と化粧合板は表面の仕上げが違います。化粧合板は表面に美しい木目模様が印刷されていたり、薄い天然木が貼られていたりするなど、仕上げが施されています。一方、ベニヤ合板は表面に何も加工がされていない状態です。そのため、そのまま使うのではなく、塗料を塗ったり、壁紙を貼ったりといった仕上げ作業が必要です。

ベニヤ合板は比較的値段が安く、加工もしやすいという利点があります。のこぎりや金槌といった基本的な道具で簡単に切ったり、釘を打ち付けたりすることができます。このため、日曜大工で棚や箱などを作る際に、よく選ばれる材料となっています。また、大きな板を必要とする壁や床の下地材としても広く使われています。

このように、ベニヤ合板は様々な場面で活用できる、便利な建材と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 薄い板(単板)を何枚も重ねて接着剤で貼り合わせた板状の建材 |

| 特徴 | 単板の繊維方向を互い違いにすることで強度を高め、変形しにくい |

| 材質 | ラワン、シナなど |

| 用途 | 家屋の改修工事、家具作り、日曜大工など |

| 表面仕上げ | 未加工(塗料や壁紙などで仕上げが必要) |

| 利点 | 安価、加工しやすい(のこぎりや金槌で切断や釘打ちが可能) |

| 使用例 | 棚、箱、壁や床の下地材 |

歴史

薄い板を重ね合わせて作る合板。その歴史は意外と古く、19世紀後半のヨーロッパまで遡ります。薄い板を剥がす技術である「単板剥離」が開発されたことがきっかけで、合板作りが工場で大量に生産できるようになりました。この技術革新は瞬く間に世界中に広まり、建物や家具を作る材料として欠かせないものへと発展を遂げました。

興味深いことに、海を越えた日本では、ヨーロッパよりもはるか昔に同様の技術が使われていた記録が残っています。奈良時代には既に、薄い板を重ね合わせた建具や家具が存在していたのです。遠い昔から、木の性質を巧みに利用し、生活に取り入れてきた知恵を感じさせます。

明治時代に入ると、日本でも合板作りが機械化され、大量生産の道が開かれました。当時は主に東南アジアから輸入したラワン材が使われていました。ラワン材は加工しやすく、安価だったため、広く普及しました。しかし、近年では環境保護の意識が高まり、材料にも変化が現れています。国産の針葉樹や計画的に植えた木を使うことで、森林の資源を大切に守ろうという取り組みが進んでいるのです。

このように、合板は長い歴史の中で技術革新と環境への配慮を繰り返しながら、私たちの生活を支える大切な材料として進化を続けてきました。そして、未来に向けて、更なる発展が期待されている材料と言えるでしょう。

| 時代 | 出来事 | 材料 |

|---|---|---|

| 19世紀後半 (ヨーロッパ) | 単板剥離技術の開発、合板の大量生産開始 | – |

| 奈良時代 (日本) | 薄い板を重ね合わせた建具や家具が存在 | – |

| 明治時代 (日本) | 合板作りが機械化、大量生産開始 | ラワン材 (東南アジア産) |

| 近年 | 環境保護意識の高まり | 国産針葉樹、計画植林材 |

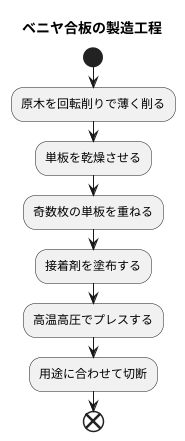

製造方法

木材から作られる薄い板、ベニヤ板。このベニヤ板を複数枚重ね合わせて作られるのがベニヤ合板です。丈夫で加工しやすいことから、建築現場や家具作りなどで広く使われています。では、このベニヤ合板はどのように作られるのでしょうか。

まずは、原木からベニヤ板を作るところから始まります。原木を高速で回転させながら、まるで鉛筆削りのように薄く削り出していく「回転削り」という方法で、一枚一枚、薄い板が作られていきます。この薄い板を単板と呼びます。まるで大きなロール状に巻き取られていく様子は、まるで紙のように薄く、そして長く続いていきます。

次に、削り出された単板は、乾燥工程へと進みます。均一に乾燥させることで、反りや歪みを防ぎ、品質の高いベニヤ合板を作るための大切な工程です。

乾燥が完了した単板は、いよいよ合板へと形作られていきます。単板の繊維方向が互いに直角になるように、奇数枚重ねていきます。3枚、5枚、7枚と、重ねる枚数は用途によって様々です。強度が必要な場合は枚数を増やし、薄い合板で良い場合は枚数を減らします。

単板を重ねたら、全体に接着剤を塗布します。この接着剤も、使用する場所や目的によって種類が異なります。水に強いもの、より強度を高めるものなど、様々な種類があります。

最後に、接着剤を塗布した単板を、大きな熱と圧力をかける機械でプレスします。高温高圧でしっかりとプレスすることで、単板同士が強力に接着され、一枚の丈夫な合板へと生まれ変わります。

こうして出来上がったベニヤ合板は、用途に合わせて様々な大きさに切断され、建築現場や家具工場などへと届けられます。普段何気なく目にしているベニヤ合板ですが、そこには、様々な工夫と技術が詰まっているのです。

種類

木の薄い板を何枚も重ねて貼り合わせた板、つまりベニヤ合板には、実に様々な種類があります。木材の種類や接着剤の種類、そして製造方法によって、それぞれ異なる特徴を持っています。用途に合わせて適切なベニヤ合板を選ぶことが、工事の成功には欠かせません。

まず、合板の材料となる木材の種類を見てみましょう。ラワンで作られた合板は、価格が手頃で強度も十分にあるため、住宅建築の様々な場所で広く使われています。床の下地や壁、屋根の下地など、構造用合板として活躍しています。一方で、シナで作られた合板は、ラワンに比べるとやや高価ですが、美しい木目と滑らかな表面が特徴です。そのため、家具や内装材として人気があり、見て美しい仕上がりを求められる場所に適しています。

木材の種類以外に、接着剤の種類も合板の性質を大きく左右します。接着剤には、主に尿素樹脂系接着剤、メラミン樹脂系接着剤、フェノール樹脂系接着剤などがあります。尿素樹脂系接着剤は安価ですが耐水性が低く、主に屋内で使用されます。メラミン樹脂系接着剤は耐水性、耐熱性に優れており、キッチンカウンターなど水回りにも使用できます。フェノール樹脂系接着剤は、さらに高い耐水性、耐熱性、耐久性を持ち、屋外や過酷な環境でも使用可能です。どの接着剤を使用しているかによって、合板の耐水性や耐久性が大きく変わるため、使用する場所の環境に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。

さらに、特殊な加工を施した合板も存在します。例えば、表面に樹脂加工などを施すことで耐水性を高めた合板は、水回りでの使用に適しています。また、不燃材などを芯材に用いることで耐火性を高めた合板は、防火性能が求められる場所で役立ちます。このように、様々な種類の合板が存在するため、その特性を理解し、目的に最適な合板を選ぶことが大切です。

| 種類 | 材質 | 接着剤 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| ラワン合板 | ラワン | 尿素樹脂系接着剤など | 安価で強度が十分 | 床下地、壁下地、屋根下地など |

| シナ合板 | シナ | 尿素樹脂系接着剤など | 美しい木目と滑らかな表面、高価 | 家具、内装材 |

| 耐水合板 | ラワンなど | メラミン樹脂系接着剤、フェノール樹脂系接着剤など | 耐水性が高い | キッチンカウンター、水回り |

| 耐火合板 | 不燃材など | フェノール樹脂系接着剤など | 耐火性が高い | 防火性能が求められる場所 |

リフォームでの活用

住まいの模様替えに役立つベニヤ板は、様々な場面で活躍します。床、壁、天井など、家の中の広い範囲を覆う下地材として使われるだけでなく、棚や机といった家具作りにも向いています。

加工のしやすさが大きな特徴で、専門業者でなくても扱いやすいので、自分で模様替えに挑戦する場合にも便利です。費用を抑えたい時にも、ベニヤ板は心強い味方です。また、軽い素材なので、家への負担が少ないことも魅力の一つです。家全体の重さを気にすることなく、安心して使えます。

断熱性や遮音性を高めるためには、ベニヤ板と他の素材を組み合わせる方法もあります。例えば、壁の中にベニヤ板と断熱材を一緒に使うことで、冬は暖かく、夏は涼しい快適な空間を作ることができます。外の騒音を軽減したい場合にも、遮音材と組み合わせて使うことで効果を高められます。

さらに、ベニヤ板は表面に様々な加工が施されているものもあり、用途に合わせて選ぶことができます。例えば、水に強い加工がされているものは、水回りにも安心して使えます。また、美しい木目模様が印刷されたものもあり、見た目にもこだわった空間作りが可能です。

このように、ベニヤ板はリフォームで幅広く活用できる便利な材料です。加工のしやすさ、軽さ、そして他の素材との組み合わせやすさなど、多くの利点があります。住まいの模様替えを検討する際には、ぜひベニヤ板の活用を検討してみてください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 用途 | 床、壁、天井の下地材、家具作り |

| 加工性 | 容易でDIYにも最適 |

| 費用 | 比較的安価 |

| 重量 | 軽量で家への負担が少ない |

| 機能性 | 断熱材や遮音材と組み合わせ可能 |

| 種類 | 耐水加工、木目調など様々な種類がある |

メリットとデメリット

ベニヤ合板は、薄い板を重ね合わせて接着した板状の建材で、住宅のリフォームにおいて様々な用途で活躍します。まずはその利点を見ていきましょう。ベニヤ合板は、繊維方向が異なる板を重ねることで、単板材に比べて高い強度と寸法安定性を実現しています。これは、変形や反りが少なく、安定した構造を維持できることを意味し、壁や床、天井など、住宅の構造材として安心して使用できます。また、加工のしやすさも大きな魅力です。のこぎりや電動工具で簡単に切断や穴あけができ、複雑な形状にも対応できるため、リフォーム作業の効率化につながります。さらに、比較的安価に入手できることも、ベニヤ合板が選ばれる理由の一つです。限られた予算でリフォームを行う際に、費用を抑えるのに役立ちます。

一方で、ベニヤ合板にはいくつかの欠点も存在します。一般的なベニヤ合板は、水分に弱く、湿気の多い場所で使用すると、膨張したり、腐食したりする可能性があります。そのため、浴室やキッチンなどの水回りでは、耐水性の高いベニヤ合板を選ぶ必要があります。また、表面の粗さが気になる場合もあるでしょう。そのまま仕上げ材として使用するには、塗装などの表面処理が必要になることがあります。しかし、近年では技術の進歩により、これらの欠点を克服した製品も登場しています。高度な接着技術を用いた耐水合板は、水回りでも安心して使用でき、表面に化粧板を施した仕上げ合板は、美しい仕上がりを実現します。リフォームの際は、設置場所や用途、予算に合わせて、適切な種類のベニヤ合板を選びましょう。専門業者に相談することで、最適な素材選びと施工方法を提案してもらえます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

| 克服した製品 |

|

| その他 | 設置場所や用途、予算に合わせて、適切な種類のベニヤ合板を選びましょう。専門業者に相談することで、最適な素材選びと施工方法を提案してもらえます。 |