三州瓦:伝統と進化

リフォームの初心者

先生、「三州瓦」ってよく聞くんですけど、どんな瓦なんですか?

リフォーム専門家

いい質問だね。「三州瓦」は愛知県西三河地方で作られている粘土瓦で、日本の三大瓦の一つだよ。昔から日本の家の屋根によく使われてきたんだ。

リフォームの初心者

へえ、昔から使われているんですね。今でもあるんですか?

リフォーム専門家

もちろん。今でも使われているよ。昔ながらの波型の瓦から、屋根を平らに見せる新しいタイプの瓦まで、色々な種類があるんだ。

三州瓦とは。

愛知県西三河地方の昔の呼び名である三河にちなんで名付けられた「三州瓦」は、粘土でできた瓦のことです。日本の三大瓦の一つに数えられ、古くから日本の建物の屋根材として使われてきました。今では、一般的な波型の瓦だけでなく、屋根を平らに見せることができる平らな瓦など、様々な形があります。

歴史

愛知県西三河地方で作られる粘土瓦、三州瓦。その歴史は千年以上もの昔に遡ります。西三河地方は良質な粘土の産地であり、この豊富な資源が瓦造りを盛んにする土壌となりました。古くからこの地で作られた瓦は、その品質の高さから高い評価を得て、次第に全国へと広まっていきました。

三州瓦は、日本三大瓦の一つとして数えられています。その名が示すように、日本を代表する瓦として、寺院や神社、城郭などの伝統的な建築物に広く用いられてきました。その美しい光沢と堅牢さは、建物の風格を高め、長い年月を経ても変わらぬ美しさを保ちます。屋根を葺く材料としてだけでなく、日本の建築文化を支える重要な要素として、三州瓦はなくてはならない存在となっています。

三州瓦の製造は、長い歴史の中で培われた技術と経験によって支えられています。粘土の選定から成形、乾燥、焼成に至るまで、一つ一つの工程に熟練の技が込められています。高温で焼き締められた瓦は、高い耐久性と耐火性を持ち、風雨や地震などの自然災害から家屋を守ります。また、時代と共に変化する建築様式に合わせて、様々な形状や色の瓦が開発されてきました。伝統を守りながらも、新しい技術やデザインを取り入れ、現代の建築にも対応できるよう進化を続けているのです。

今もなお、日本の街並みを彩り、人々の暮らしを守っている三州瓦。それは、先人たちの知恵と努力の結晶であり、日本の伝統と文化を未来へと繋ぐ、大切な存在と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 産地 | 愛知県西三河地方 |

| 歴史 | 千年以上 |

| 評価 | 日本三大瓦の一つ |

| 用途 | 寺院、神社、城郭など |

| 特徴 | 美しい光沢、堅牢さ、高い耐久性、耐火性 |

| 製造工程 | 粘土の選定、成形、乾燥、焼成 |

| 技術 | 長い歴史の中で培われた熟練の技 |

| 現代への対応 | 新しい技術やデザインを取り入れ、進化 |

特徴

三州瓦は日本の伝統的な屋根材であり、多くの優れた特徴を持っています。まず、特筆すべきはその高い耐久性です。三州瓦は、1100度を超える高温で焼き締められます。この工程によって、瓦の内部は非常に硬く緻密な構造となり、まるで焼き物のような強度を持ちます。そのため、風雨や地震といった自然災害にも抜群の強さを発揮し、長きにわたって大切な住まいを守り続けます。

また、三州瓦は日本の四季折々の気候風土にも適応しています。瓦は優れた断熱性と遮音性を備えており、夏の強い日差しや冬の厳しい冷え込みから家を守り、一年を通して快適な居住空間を提供します。夏には、瓦が太陽の熱を吸収し、室内の温度上昇を抑えます。冬には、瓦が外からの冷気を遮断し、室内の暖かさを保ちます。

さらに、近年では技術革新により、瓦の表面に特殊な被膜を施す技術が開発されました。この被膜は、雨風による汚れや苔の発生を抑制する効果があり、瓦の美観を長期間保つことができます。これにより、屋根の掃除などの手間も大きく軽減され、維持管理の手間を省くことができます。また、瓦の色や形状も多様化しており、家の外観デザインに合わせて選ぶことができます。

耐久性、快適性、美観、そしてメンテナンスの容易さ。これらが三州瓦の大きな特徴です。長い目で見れば、コストパフォーマンスにも優れており、住まいの価値を高める屋根材と言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 耐久性 | 1100度以上の高温焼成による硬く緻密な構造で、風雨や地震に強い。 |

| 快適性 | 優れた断熱性と遮音性で、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を提供。 |

| 美観 | 特殊な被膜技術により、汚れや苔の発生を抑制し、美観を長期保持。多様な色や形状も選択可能。 |

| メンテナンス | 被膜技術により汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減。 |

| コストパフォーマンス | 長期的に見て優れた耐久性とメンテナンスの容易さにより、コストパフォーマンスが高い。 |

種類

三州瓦には様々な種類があり、大きく分けて波形と平板形があります。波形の瓦は、日本の伝統的な建築物によく使われてきた、緩やかな曲線を描く瓦です。その美しい曲線は、屋根に柔らかな陰影を与え、重厚感と風格を醸し出します。古くから寺社仏閣や城郭などにも用いられ、日本の伝統的な景観に欠かせない存在となっています。また、その形状から雨水を効率的に流し、建物を雨風から守るという機能性も兼ね備えています。

一方、平板形の瓦は、現代的な建築物に調和する、すっきりとした直線的な形状が特徴です。そのシンプルなデザインは、現代的な住宅やビルによく合い、都会的で洗練された印象を与えます。また、瓦の表面に施された繊細な模様が、光の加減で微妙な陰影を生み出し、建物の外観に奥行きを与えます。

三州瓦は色の種類も豊富です。代表的な銀黒やいぶし銀の他、赤や茶、緑など様々な色があり、建物のデザインや周辺環境に合わせて最適な色を選ぶことができます。近年では、伝統的な色味だけでなく、より現代的な住宅に合うような淡い色合いの瓦も登場しており、選択肢の幅が広がっています。

さらに、技術革新により、様々な機能を持つ瓦も開発されています。例えば、太陽光発電機能を備えた瓦は、屋根に設置することで太陽光エネルギーを電力に変換し、家庭で使う電気を自家発電することができます。また、雨水を貯める機能を備えた瓦は、屋根に降った雨水をタンクに貯めて、庭木への水やりや災害時の生活用水として利用することができます。これらの機能性瓦は、環境への配慮と暮らしの快適さを両立させた、次世代の屋根材として注目を集めています。

| 種類 | 形状 | 特徴 | 用途 | 色 |

|---|---|---|---|---|

| 波形 | 緩やかな曲線 | ・柔らかな陰影、重厚感と風格 ・雨水を効率的に流す |

寺社仏閣、城郭、伝統的な建築物 | 銀黒、いぶし銀、赤、茶、緑など豊富 近年は淡い色合いも登場 |

| 平板形 | 直線的 | ・現代的な建築物に調和 ・繊細な模様が陰影を生み出す |

現代的な住宅、ビル | |

| 機能性瓦 | ||||

| 太陽光発電瓦 | 太陽光エネルギーを電力に変換 | 家庭での電力自給 | ||

| 雨水貯留瓦 | 雨水をタンクに貯留 | 庭木への水やり、災害時の生活用水 | ||

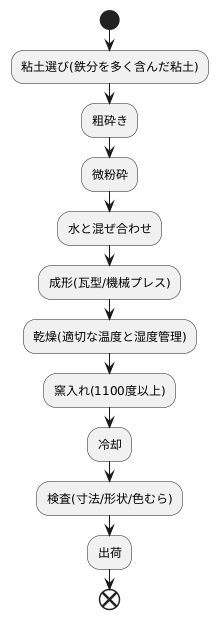

製造工程

三州瓦は、その優れた耐久性と美しい仕上がりで知られています。その品質の高さは、厳選された材料と、緻密な製造工程によって支えられています。

まず、瓦の原料となる粘土選びから始まります。良質な粘土は、瓦の強度や耐候性を左右する重要な要素です。三州瓦には、地元で採れる鉄分を多く含んだ粘土が使用されます。この粘土は、焼き上げた際に独特の赤褐色となり、三州瓦の特徴的な色合いを生み出します。

選りすぐられた粘土は、大きな塊を砕く粗砕き、細かい粒子にする微粉砕という工程を経て、丁寧に粉砕されます。その後、水と混ぜ合わせ、瓦の形に成形していきます。成形には、伝統的な瓦型を用いる方法や、機械でプレスする方法など、様々な技法が用いられます。

成形された瓦は、乾燥室でじっくりと時間をかけて乾燥させます。急激に乾燥させると、ひび割れや歪みが発生する原因となるため、適切な温度と湿度管理が重要です。

十分に乾燥した瓦は、いよいよ窯入れです。窯の中では、1100度を超える高温で焼き締められます。この高温焼成こそが、三州瓦の強さの秘密です。高温で焼き締めることで、瓦の内部までしっかりと固まり、高い強度と耐水性、耐火性を実現します。また、この工程で瓦の表面にガラス質の層が形成され、美しい光沢が生まれます。

窯出しされた瓦は、自然に冷まされた後、一枚一枚丁寧に検査されます。寸法や形状、色むらなど、厳しい基準をクリアした瓦だけが、製品として出荷されます。このように、三州瓦は、材料の選定から成形、乾燥、焼成、検査に至るまで、全ての工程に職人の技と情熱が込められています。まさに日本の伝統技術が生み出した、高品質な瓦と言えるでしょう。

施工方法

三州瓦の施工は、専門の瓦職人によって行われます。瓦職人は、屋根の形状に合わせて瓦を一枚一枚丁寧に葺いていきます。屋根の勾配や複雑な形状に合わせて瓦を加工することもあります。熟練した瓦職人は、長年の経験と技術によって、美しく耐久性のある屋根を作り上げます。

瓦を固定する方法は、主に釘や金具を使う方法です。釘を使う場合は、瓦の裏側にある釘穴に釘を打ち込み、下地材に固定します。金具を使う場合は、瓦を引っ掛けるようにして固定する方法や、瓦同士を連結して固定する方法など、様々な種類があります。使用する釘や金具の種類や数は、屋根の勾配や形状、地域の気候条件などを考慮して決定されます。

近年では、地震や台風などの災害に備えて、瓦をよりしっかりと固定する工法が開発されています。例えば、耐震金具や接着剤を用いることで、瓦のずれや落下を防ぐことができます。また、瓦桟木(かわらさんぎ)と呼ばれる下地材に、より強度のある木材を使用するなど、下地構造を強化する工夫もされています。これらの技術は、建物の安全性を高める上で重要な役割を果たしています。

瓦葺き作業は、高い場所での作業となるため、安全対策も重要です。足場をしっかりと組み立てることはもちろんのこと、安全帯の着用やヘルメットの着用など、作業員の安全を確保するための対策が徹底されています。

適切な施工方法によって、三州瓦の持つ断熱性、防水性、耐久性といった優れた性能を最大限に引き出すことができます。美しいだけでなく、長く安心して暮らせる住まいを実現するために、熟練の職人による丁寧な施工は欠かせません。瓦屋根の施工を検討する際には、経験豊富な専門業者に相談することをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施工者 | 専門の瓦職人 |

| 施工方法 | 屋根の形状に合わせて瓦を一枚一枚丁寧に葺く。 瓦の加工:屋根の勾配や複雑な形状に合わせて加工 瓦の固定:釘や金具を使用 釘:瓦の裏側の釘穴に釘を打ち込み、下地材に固定 金具:瓦を引っ掛ける、瓦同士を連結など 釘/金具の種類と数:屋根の勾配や形状、地域の気候条件などを考慮して決定 |

| 近年における耐震・耐風対策 | 耐震金具、接着剤の使用 瓦桟木に強度のある木材を使用 下地構造の強化 |

| 安全対策 | 足場の組み立て 安全帯、ヘルメットの着用 |

| 施工による効果 | 断熱性、防水性、耐久性の向上 |

| その他 | 経験豊富な専門業者に相談推奨 |