リフォームで重要な床下地、荒床とは?

リフォームの初心者

リフォームでよく聞く『荒床』って、どんなものですか?

リフォーム専門家

『荒床』は、床を仕上げる前の下地のことだよ。完成した床ではないから、まだ土足で歩いても大丈夫なんだ。昔は杉の板がよく使われていたけれど、今は合板を使うことが多いね。

リフォームの初心者

合板を使うことが多いんですね。でも、合板だと何か問題があるんですか?

リフォーム専門家

いいところに気がついたね。合板は薄い板を貼り合わせて作るから、畳を敷いたときに湿気を調整する働きが弱まってしまうんだ。だから、畳が傷みやすくなったり、部屋にカビが生えやすくなったりする可能性があるんだよ。ちなみに、フローリングの下地は『捨て床』や『捨て張り』と言うよ。

荒床とは。

家の改修工事で使う言葉「荒床」について説明します。「荒床」とは、床の下地となる板のことで、まだ表面の仕上げがされていない状態の床です。完成した状態ではなく、最終的には上に畳やフローリング材などを敷いて隠れてしまう部分なので、工事中は土足で歩くこともできます。昔は杉などの板が使われていましたが、今は薄い板を貼り合わせた合板を使うことが多くなっています。しかし、木造住宅で合板を荒床に使うと、畳の湿気を調整する働きが弱まり、床下からの湿気で腐りやすくなってしまいます。そのため、畳が早く傷んだり、部屋全体がカビ臭くなることもあります。ちなみに、畳を敷くときに使う下地は「荒床」と言い、フローリングを敷くときに使う下地は「捨て床」や「捨て張り」と言います。

荒床の役割

家は、地面に基礎を据え、その上に柱や梁を組み立てて骨組みを築き、屋根で覆うことで雨風から守られます。そして、人が実際に生活する空間を作るために床を張りますが、この床を構成する重要な要素の一つが「荒床」です。荒床とは、仕上げに用いる材料を敷く前の下地となる床のことで、建物の構造体と仕上げ材の間に位置し、建物の強度や快適性に深く関わっています。

まず、荒床は床全体の強度と安定性を高める役割を担います。柱や梁といった構造材の上に直接仕上げ材を張ることはできません。荒床を設けることで、荷重を分散させ、床のたわみや歪みを防ぎ、建物の構造を安定させるのです。

次に、荒床は仕上げ材を固定するための基盤となります。フローリングや畳などの仕上げ材をしっかりと固定するためには、平らで安定した下地が必要です。荒床は、この下地としての役割を果たし、仕上げ材の美観と耐久性を維持します。

さらに、荒床は断熱性と遮音性を向上させる効果も持ちます。荒床の下に断熱材を敷き込むことで、床からの冷気を遮断し、冬場の暖房効率を高めます。また、遮音材を組み合わせることで、階下への騒音の伝わりを軽減し、静かで快適な住環境を実現します。

このように、荒床は家の土台となる重要な部分であり、住宅全体の耐久性にも大きく関わります。しっかりとした荒床の上に仕上げ材を施工することで、美しく快適で、長く安心して暮らせる床が実現するのです。

| 荒床の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 強度と安定性の向上 | 柱や梁などの構造材の上に直接仕上げ材を張ることはできないため、荒床を設けることで荷重を分散させ、床のたわみや歪みを防ぎ、建物の構造を安定させる。 |

| 仕上げ材固定のための基盤 | フローリングや畳などの仕上げ材をしっかりと固定するために、平らで安定した下地として機能し、仕上げ材の美観と耐久性を維持する。 |

| 断熱性と遮音性の向上 | 荒床の下に断熱材を敷き込むことで、床からの冷気を遮断し、冬場の暖房効率を高める。また、遮音材を組み合わせることで、階下への騒音の伝わりを軽減し、静かで快適な住環境を実現する。 |

荒床に使われる材料

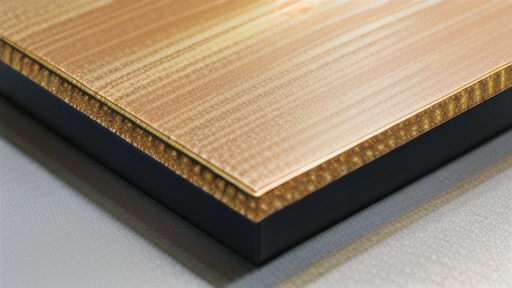

家の土台となる床下地、つまり荒床についてお話しましょう。かつては荒床に杉などの無垢材がよく使われていました。無垢材は調湿性に優れ、家の呼吸を助けるという長所がありました。木の香りも心地よく、自然素材ならではの温かみも感じられます。しかし、無垢材は乾燥や湿気の影響を受けやすく、反りや割れが生じやすいという欠点がありました。また、材料費が高価であることも難点でした。

近年では、これらの欠点を克服した合板が主流となっています。合板は薄い板を複数枚重ねて接着剤で貼り合わせた工業製品で、強度が高く、寸法も安定しているため、施工が容易です。また、無垢材に比べて価格も比較的安価であるため、多くの住宅で採用されています。

しかし、合板にも弱点があります。それは湿気に弱いということです。木造住宅で畳を敷く場合、畳は湿気を吸収することで室内環境を快適に保つ役割を果たしますが、合板はその湿気を吸収しにくいため、畳の調湿機能が十分に発揮されません。床下からの湿気が上がってきて、合板が腐食しやすくなります。結果として、畳の寿命が短くなってしまったり、カビが発生しやすくなったりする可能性があります。

特に湿気の多い地域では、この点が大きな問題となります。湿気がこもりやすい床下は、木材にとって過酷な環境です。合板の弱点を理解し、適切な対策を施す必要があります。例えば、床下の換気を十分に行う、防湿シートを敷設する、湿気に強い素材を選ぶといった工夫が有効です。床下の環境を適切に保つことで、家の寿命を延ばし、快適な住まいを維持することができます。

| 項目 | 無垢材 | 合板 |

|---|---|---|

| 調湿性 | 優れている(家の呼吸を助ける) | 低い(畳の調湿機能を阻害する可能性) |

| 寸法安定性 | 低い(反りや割れが生じやすい) | 高い(施工が容易) |

| 強度 | 低い | 高い |

| 価格 | 高価 | 安価 |

| 湿気の影響 | 乾燥や湿気に弱い | 湿気に弱い(特に床下からの湿気) |

| その他 | 木の香り、自然素材の温かみ | 工業製品 |

| 対策 | – | 床下換気、防湿シート、湿気に強い素材の選択 |

荒床の種類

家の床の下には、建物の構造を支え、床材を敷くための大切な下地があります。これを荒床と言います。荒床には大きく分けて二つの種類があります。一つは畳を敷くための荒床、もう一つはフローリングを敷くための荒床で、捨て床や捨て張りとも呼ばれます。

畳を敷くための荒床は、主に木材で作られたしっかりとした土台です。畳は厚みがあり、クッション性もあるため、フローリングほど強固な下地は必要ありません。しかし、水平で安定した面を作ることは重要です。

一方、フローリングを敷くための捨て床は、フローリング材を直接構造材に打ち付けるのではなく、一度合板や木質系材料の板を敷いてから、その上にフローリングを張るという方法で使われます。この捨て床には、いくつかの役割があります。フローリングの強度を高めることはもちろん、遮音性を高め、階下への生活音を軽減する効果もあります。また、床の水平さを調整するのにも役立ちます。

特に床暖房を設置する場合には、捨て床は断熱材としての役割も担います。床暖房の熱を効率よく部屋全体に伝えるためには、熱が下に逃げるのを防ぐ必要があります。捨て床に断熱材を組み込むことで、床暖房の効率を高め、省エネルギーにも繋がります。

このように、荒床は家の構造や仕上げ材によって、種類や役割が異なります。リフォームを行う際には、既存の床材や建物の構造に合わせて適切な荒床を選ぶことが、快適で長持ちする床を作る上で非常に大切です。

| 荒床の種類 | 主な用途 | 材質 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 畳用荒床 | 畳を敷く | 木材 | 畳のための土台、水平で安定した面を作る |

| フローリング用荒床 (捨て床/捨て張り) |

フローリングを敷く | 合板、木質系材料 | フローリングの強度向上、遮音性向上、床の水平調整、断熱(床暖房の場合) |

荒床と仕上げ材の関係

家は、土台の上に柱や梁を組み、床や壁、屋根を作ることで完成します。床を作る際、仕上げ材となるフローリングや畳などの下に、荒床と呼ばれる下地材を施工します。この荒床は、仕上げ材を支える重要な役割を担っています。

荒床と仕上げ材は、切っても切れない関係にあります。仕上げ材の種類によって、適した荒床の材質や工法が変わるからです。例えば、フローリングを仕上げ材として使う場合、平らで強度のある合板が荒床としてよく用いられます。合板は、複数の薄い板を接着剤で重ねて作られているため、変形しにくく、フローリング材をしっかりと支えることができます。また、表面が滑らかなため、フローリングを美しく仕上げることができます。

一方、畳を仕上げ材とする場合は、通気性を重視した荒床を選ぶ必要があります。畳は、藁を編んで作られた自然素材のため、湿気を吸い込みやすい性質があります。そのため、荒床に杉板などの無垢材を用いることで、湿気がこもるのを防ぎ、畳を長持ちさせることができます。最近では、専用の畳下地材も開発されており、調湿や断熱効果を高めることができます。

カーペットを仕上げ材とする場合は、クッション性のある下地材が適しています。カーペットは、柔らかい素材でできているため、歩行時の衝撃を吸収する必要があります。クッション性のある下地材を用いることで、足腰への負担を軽減し、快適な歩行感を実現できます。また、防音効果を高めることも期待できます。

このように、仕上げ材によって適した荒床は異なります。リフォームの際には、使用する仕上げ材の種類や特性を考慮し、適切な荒床を選ぶことが大切です。専門業者に相談することで、最適な組み合わせを提案してもらうことができます。快適で長持ちする床を作るためには、荒床と仕上げ材の関係を理解し、しっかりと計画することが重要です。

| 仕上げ材 | 荒床の材質・工法 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| フローリング | 合板 | 強度、平滑性、変形防止 |

| 畳 | 杉板などの無垢材、専用畳下地材 | 通気性、調湿、断熱 |

| カーペット | クッション性のある下地材 | クッション性、衝撃吸収、防音 |

リフォームにおける荒床の重要性

家の床を新しくするとき、表面の板を取り替えるだけでは不十分な場合があります。表面の下にある「あらゆか」という土台の状態が、仕上がりの美しさや家の寿命に大きく影響します。あらゆかは、建物を支え、床の強度を保つ重要な役割を担っています。

家の床をリフォームする際には、まず、既存のあらゆかの状態をしっかり確認することが大切です。長年の使用で、湿気やシロアリの影響を受けて、あらゆかが腐っていたり、強度が落ちていたりする場合があります。もし、あらゆかが傷んでいる場合は、新しいものに取り替える必要があります。そのままにしておくと、新しい床材を敷いても、すぐに傷んだり、歪んだりする原因になります。また、歩くたびに床がきしむなど、不快な音が発生することもあります。

あらゆかの交換は、一見すると費用がかさむように思えますが、家の寿命を延ばすための大切な投資です。丈夫なあらゆかは、建物の構造を安定させ、地震などの災害時にも家の倒壊を防ぐ役割を果たします。また、湿気を防ぎ、カビやダニの発生を抑える効果も期待できます。

あらゆかの種類は様々で、木材や合板など、家の構造や用途に合わせて選ぶことができます。断熱性や遮音性を高めたものもあり、快適な住まいづくりに役立ちます。リフォーム業者と相談しながら、最適なあらゆかを選びましょう。

床材選びも大切ですが、その土台となるあらゆかにも目を向けることで、より長く快適に暮らせる家になります。リフォームの際には、目に見える部分だけでなく、隠れた部分にも気を配り、家の土台からしっかりと整えることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| あらゆかの役割 | 建物を支え、床の強度を保つ、家の寿命に影響 |

| リフォーム時の注意点 | 既存のあらゆかの状態確認(湿気、シロアリ被害、腐食、強度低下) |

| あらゆか交換の必要性 | 傷んだあらゆかの放置は、床材の損傷、歪み、異音発生の原因となる |

| あらゆか交換のメリット | 家の寿命延長、構造安定、地震対策、防湿、防カビ、ダニ抑制 |

| あらゆかの種類 | 木材、合板など。断熱性、遮音性を高めたものもあり。 |

| あらゆか選び | 家の構造や用途、リフォーム業者との相談が重要 |

| まとめ | 床材だけでなく、土台となるあらゆかも重要。隠れた部分にも気を配り、家の土台から整える。 |