磨き丸太の魅力:自然の風合いを生かした空間づくり

リフォームの初心者

先生、「磨き丸太」って、普通の丸太と何が違うんですか?リフォーム番組でよく聞くんですけど、よく分からなくて。

リフォーム専門家

いい質問だね。「磨き丸太」は、皮を剥いで、乾燥させた丸太に、真ん中に割れ目ができないように背割りを入れて、川砂で磨いて仕上げた丸太のことだよ。見た目がきれいだから、床の間の柱などに使われることが多いんだ。

リフォームの初心者

磨くことで、見た目がきれいになるんですね。でも、どうして川砂で磨くんですか?

リフォーム専門家

川砂を使うことで、丸太の表面を滑らかにしたり、木肌の美しさを引き出すことができるんだよ。また、「洗い丸太」とも呼ばれているように、川砂で洗うことで汚れを落としたり、木の表面についたアクを抜いたりする効果もあるんだ。

磨き丸太とは。

家を新しくしたり、きれいにしたりする工事で使う言葉に『磨き丸太』というものがあります。これは、有名な木のうち、皮をむいて、真ん中に割れ目を入れて、川の砂で磨いて仕上げた丸太のことです。床の間の柱などに使われます。『洗い丸太』と同じものです。

磨き丸太とは

磨き丸太とは、木の中でも特に選び抜かれた優れた木材のことを指します。樹皮を剥いだ丸太を、研磨することで滑らかに仕上げた木材です。木が本来持つ美しさを最大限に引き出し、見る人を惹きつける魅力があります。その滑らかな肌触りと自然な木目模様は、空間に風格を与え、安らぎと落ち着きをもたらします。

磨き丸太は、古くから日本の建築物で大切に扱われてきました。伝統的な建材として、寺社仏閣や城、そして一般住宅でも使われ、その価値は現代においても高く評価されています。特に、床の間の柱や装飾用の柱として用いられることが多く、和室だけでなく洋室にも取り入れることで、洗練された雰囲気を作り出すことができます。

磨き丸太の魅力は、木の種類や研磨の方法によって様々な表情を見せる点にあります。例えば、檜(ひのき)の磨き丸太は、独特の芳香と美しい木目が特徴で、高級感あふれる空間を演出します。一方、欅(けやき)の磨き丸太は、力強い木目と重厚な質感が特徴で、風格のある空間を作り出します。また、杉(すぎ)の磨き丸太は、柔らかな木肌と温かみのある雰囲気が特徴で、落ち着いた空間を演出します。

研磨の方法も、磨き丸太の表情に大きな影響を与えます。粗く研磨することで、木本来の荒々しい表情を活かすこともできますし、細かく丁寧に研磨することで、滑らかで光沢のある美しい仕上がりになります。このように、木の種類と研磨方法を組み合わせることで、様々な風合いを楽しむことができ、自分の好みに合わせた空間作りが可能です。磨き丸太は、単なる建材ではなく、日本の伝統と自然の美しさを伝える、貴重な存在と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 選び抜かれた木材の樹皮を剥ぎ、研磨して滑らかに仕上げたもの |

| 特徴 | 滑らかな肌触り、自然な木目模様、空間に風格と安らぎを与える |

| 用途 | 床の間の柱、装飾用の柱、和室、洋室 |

| 種類と特徴 |

|

| 研磨方法 | 粗く研磨: 荒々しい表情、細かく研磨: 滑らかで光沢のある仕上がり |

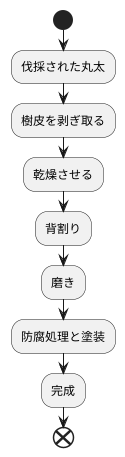

製法

磨き丸太は、自然の丸太から、幾つもの工程を経て丁寧に作られます。まず初めに、伐採された丸太の樹皮を丁寧に剥ぎ取ります。樹皮を剥ぐことで、乾燥を促し、害虫の発生を防ぐ効果があります。

次に、丸太を乾燥させます。自然乾燥の場合、風通しの良い場所で数ヶ月から数年かけてじっくりと乾燥させます。この期間は、丸太の種類や太さ、気候条件によって異なります。適切な乾燥を行うことで、木材の強度を高め、ひび割れや反りを防ぎます。

乾燥工程の後には、背割りと呼ばれる加工を行います。これは、丸太の中心に切れ込みを入れる作業です。乾燥が進むにつれて、木材は収縮し、内部に大きな力がかかります。背割りを施すことで、この力を分散させ、木材がひび割れたり、大きく歪んだりするのを防ぎます。背割りの深さや幅は、丸太の大きさや種類によって調整されます。

そして、いよいよ磨き工程へと進みます。ここで使用するのは、細かい川砂です。川砂を布などに付けて、丸太の表面を丁寧に磨いていきます。この作業は、長年の経験と熟練の技を要する工程です。職人は、丸太の状態を見極めながら、力の加減を調整し、滑らかで美しい曲面を作り上げていきます。磨き上げることで、木材本来の風合いが際立ち、独特の光沢が生まれます。

最後に、防腐処理と塗装を行います。防腐処理は、木材を腐朽や害虫から守るための処理で、磨き丸太の寿命を延ばすために重要な工程です。塗装は、木材の表面を保護するだけでなく、美観を高める役割も果たします。塗料の種類や色によって、様々な表情を演出することができます。こうして、全ての工程を経て完成した磨き丸太は、年月を経ても変わらぬ美しさを保ち、建材として長く愛され続けるのです。

活用事例

磨き丸太は、その美しい見た目と丈夫さで、家の中の様々な場所で活躍しています。用途に合わせて木材の種類を選ぶことができ、色や木目も様々なので、お部屋の雰囲気にぴったりの一本を見つけることができます。最もよく使われるのは、和室の床柱です。磨き丸太の床柱は、和室に重厚感と落ち着きを与え、空間全体を上品にまとめてくれます。天井の高い広々とした和室だけでなく、こじんまりとした和室にも、磨き丸太の床柱はしっくりと馴染みます。

床柱だけでなく、飾り柱としても人気があります。玄関に磨き丸太の飾り柱を設えることで、訪れる人を温かく迎え入れる、落ち着いた雰囲気を作り出すことができます。また、リビングに設置すれば、木の温もりを感じられる、くつろぎの空間を演出できます。さらに、階段の手すりに磨き丸太を使うことで、安全性を確保しながらも、空間に自然な美しさを加えることができます。

カウンター材としても磨き丸太は活用されています。例えば、台所のカウンターに磨き丸太を使うと、木のぬくもりを感じられる、居心地の良い空間になります。また、耐久性にも優れているため、長く使い続けることができます。さらに、磨き丸太は、照明との組み合わせで、より魅力的な空間を演出することも可能です。間接照明を床柱に当てることで、木の質感を際立たせ、幻想的な雰囲気を作り出すことができます。また、ダウンライトと組み合わせることで、空間に奥行きと広がりを与えることができます。このように、磨き丸太は、様々な場所に用いることができ、その空間をより美しく、より快適なものへと変えてくれます。

| 用途 | 効果 | 設置場所例 | 照明との組み合わせ |

|---|---|---|---|

| 床柱 | 和室に重厚感と落ち着きを与える。空間全体を上品にまとめる | 和室(広々とした空間、こじんまりとした空間) | 間接照明:木の質感を際立たせ、幻想的な雰囲気 ダウンライト:空間に奥行きと広がり |

| 飾り柱 | 温かく迎え入れる、落ち着いた雰囲気 | 玄関、リビング | – |

| 手すり | 安全性を確保、空間に自然な美しさを加える | 階段 | – |

| カウンター材 | 木のぬくもりを感じられる、居心地の良い空間。耐久性にも優れている。 | 台所 | – |

洗い丸太との違い

{洗い丸太と磨き丸太、一見同じように見えるこの二つの木材、実は微妙な違いがあるのです。}どちらも丸太の皮を剥ぎ、表面を滑らかに仕上げた木材ですが、その仕上げ方法こそが両者を分ける鍵です。

洗い丸太はその名の通り、水で丁寧に洗い流すことで表面の汚れやごみを取り除き、自然な風合いを生かした仕上げとなっています。水流の力だけで仕上げるため、丸太本来の質感がより強く残るのが特徴です。木の温もりや自然な凹凸をそのまま感じたい方には、洗い丸太がおすすめです。

一方、磨き丸太は、川砂を使って表面を研磨することで、滑らかで光沢のある仕上がりになります。川砂による研磨は、水洗いよりもさらに一歩踏み込んだ加工と言えるでしょう。この研磨工程によって、洗い丸太に比べてより滑らかで、上品な光沢が生まれます。そのため、高級感のある空間を演出したい場合や、肌触りを重視する場合には磨き丸太が適しています。

近年では、この二つの製法の違いを明確にせず、どちらも磨き丸太として販売されている場合が増えています。そのため、購入の際には、どのような方法で表面が仕上げられているのか、販売店に確認することをお勧めします。

洗い丸太と磨き丸太、それぞれの木材の特徴を理解することで、住まいに最適な木材選びが可能になります。自然の風合いを大切にするか、滑らかで光沢のある仕上がりを求めるか、ご自身の好みや用途に合わせて、じっくりと検討してみてください。

| 項目 | 洗い丸太 | 磨き丸太 |

|---|---|---|

| 仕上げ方法 | 水洗い | 川砂研磨 |

| 表面の質感 | 自然な風合い、凹凸あり | 滑らか、光沢あり |

| 特徴 | 木の温もり、自然な質感 | 高級感、滑らかな肌触り |

| 推奨用途 | 自然な雰囲気を好む場合 | 高級感や肌触りを重視する場合 |

選び方のポイント

磨き丸太を選ぶ際には、いくつか気を付ける点があります。木材選びは、住まいの印象を大きく左右する大切な要素です。まず、木材の種類をしっかりと確認しましょう。代表的な木材として、杉、檜、欅などがあげられます。それぞれに特有の色味や木目、香りがあります。杉は明るい色合いで柔らかな雰囲気を持ち、檜は美しい白さと清々しい香りが特徴です。欅は重厚感があり、独特の木目が魅力です。設置する部屋の雰囲気や好みに合わせて、最適な木材を選びましょう。

次に、磨き具合をチェックしましょう。磨き丸太は、職人の手によって丁寧に磨き上げられますが、その磨き方によって表面の滑らかさや光沢が変化します。ツルツルとした光沢のあるものから、少しざらつきのあるものまで様々です。実際に手で触れてみて、自分の好みに合った質感かどうかを確認することが大切です。肌触りも重要なポイントです。

大きさや太さも重要な要素です。設置場所の広さや用途に合わせて、適切なサイズを選びましょう。大きすぎるものを選んでしまうと圧迫感が出てしまいますし、小さすぎると存在感が薄れてしまいます。事前に設置場所の寸法を測り、バランスの良いサイズを選びましょう。柱として使う場合は、建物の構造上の強度も考慮する必要があります。専門家と相談しながら決めることをお勧めします。

最後に、価格についてもしっかりと検討しましょう。磨き丸太は、木材の種類や大きさ、磨き具合によって価格が大きく変動します。予算に合わせて、無理のない範囲で選びましょう。また、同じ種類の木材でも、産地や樹齢によって価格が異なる場合があります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することも大切です。長く使うものだからこそ、納得のいくものを選びたいですね。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 木材の種類 | 杉:明るい色合い、柔らかな雰囲気 檜:美しい白さ、清々しい香り 欅:重厚感、独特の木目 部屋の雰囲気や好みに合わせて選択 |

| 磨き具合 | ツルツル〜ザラザラまで様々 実際に触れて、好みに合った質感か確認 肌触りも重要 |

| 大きさ/太さ | 設置場所の広さや用途に合わせたサイズを選択 大きすぎると圧迫感、小さすぎると存在感不足 設置場所の寸法を測り、バランスの良いサイズを選択 柱として使う場合は、建物の構造上の強度も考慮 専門家との相談推奨 |

| 価格 | 木材の種類、大きさ、磨き具合によって価格が変動 予算に合わせて選択 産地や樹齢でも価格が異なる 複数の業者から見積もりを取り、比較検討 |

お手入れ方法

磨き丸太は、適切なお手入れをすることで、その美しい光沢と風格を長く保つことができます。日頃のお手入れは、乾いた柔らかい布で優しく拭き取るだけで十分です。乾拭きすることで、表面に付着した埃や軽い汚れを取り除き、丸太本来の艶を維持できます。ただし、強くこすり過ぎると、磨き丸太の表面に傷を付けてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

もし、水滴や食べこぼしなどで少し汚れが目立つ場合は、水でしっかりと絞った柔らかい布で拭き取ってください。洗剤や研磨剤は使用しないでください。これらの薬品は、磨き丸太の表面を傷つけたり、変色させたりする原因となることがあります。汚れを拭き取った後は、乾いた布で水分を完全に拭き取り、乾燥させてください。濡れたまま放置すると、木材が水分を吸収し、膨張したり、カビが発生する原因となることがあります。

磨き丸太は、直射日光や乾燥に弱いため、設置場所にも配慮が必要です。長時間直射日光に当て続けると、木材の色褪せや劣化を早める原因となります。また、乾燥した環境では、木材が収縮し、ひび割れが生じる可能性があります。そのため、直射日光が長時間当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は避け、適度な湿度を保つように心がけてください。

さらに、磨き丸太の美しさを長く保つためには、定期的なワックス掛けが効果的です。木材専用のワックスを、柔らかい布に取り、磨き丸太の表面に薄く均一に塗布します。ワックスを塗布することで、表面に保護膜が形成され、汚れや傷から木材を守り、艶出し効果も期待できます。ワックス掛けの頻度は、使用環境や状態によって異なりますが、半年に一度程度を目安に行うと良いでしょう。

これらのお手入れを適切に行うことで、磨き丸太の美しい風合いを長く楽しむことができます。年月と共に深まる色艶の変化を楽しみながら、磨き丸太のある暮らしを満喫してください。

| お手入れの種類 | 方法 | 注意点 | 頻度 |

|---|---|---|---|

| 日頃のお手入れ | 乾いた柔らかい布で優しく拭く | 強くこすり過ぎない | 毎日 |

| 汚れが目立つ場合 | 水でしっかりと絞った柔らかい布で拭き取る | 洗剤や研磨剤は使用しない 拭き取った後は、乾いた布で水分を完全に拭き取り、乾燥させる |

汚れに応じて |

| 設置場所 | 直射日光や乾燥を避ける 適度な湿度を保つ |

長時間直射日光に当てない エアコンの風が直接当たらないようにする |

– |

| ワックス掛け | 木材専用のワックスを、柔らかい布に取り、磨き丸太の表面に薄く均一に塗布する | – | 半年に一度程度 |