銘木洗い丸太:和室の風格を高める

リフォームの初心者

先生、洗い丸太ってどんなものですか?リフォーム番組でよく聞くんですけど、よくわからないんです。

リフォーム専門家

洗い丸太は、樹齢が200年を超えるような立派な木を、川砂などで磨いて表面を美しく仕上げた木材のことだよ。床の間の横にある床柱によく使われているね。

リフォームの初心者

磨くことで何かいいことがあるんですか?あと、床柱以外にも使われるんですか?

リフォーム専門家

磨くことで木本来の美しさが際立つんだよ。木が持つ独特の光沢が出るんだ。床柱以外にも、鴨居や敷居といった和室の重要な部分にも使われることがあるよ。割れを防ぐために背割りという切れ込みが入っているのも特徴だね。

洗い丸太とは。

家を新しくする工事でよく聞く『洗い丸太』について説明します。洗い丸太とは、樹齢200年を超えるような貴重な木を使って、川の砂などで磨いて仕上げた丸太のことです。主に床の間の脇に立てる柱に使われます。木は乾燥すると割れてしまうため、あらかじめ中心に割れ目を入れておく『背割り』という処理がされています。洗い丸太にもこの背割りがされています。床の間の脇の柱は和室の壁に面した中心に置かれることが多く、光沢があって美しい木が使われます。そのため、洗い丸太がよく使われます。また、柱だけでなく、鴨居や敷居といった場所にも貴重な木が使われることがあり、和室で目につきやすい場所なので、洗い丸太のように木本来の質感を残す処理がしてあるのが特徴です。

洗い丸太とは

洗い丸太とは、樹齢二百年を超えるような、銘木と呼ばれる貴重な木材から作られる特別な建材です。長い年月を経て育った木だからこそ持つ、重厚感と風格が魅力です。古くから日本家屋で大切に扱われてきた銘木は、希少性も高く、その美しさから特別な空間を彩る素材として珍重されてきました。洗い丸太は、そんな銘木の魅力を最大限に引き出す、職人の技が光る逸品と言えるでしょう。

洗い丸太の製造過程は、厳選された木材を川砂などを用いて丁寧に研磨することにあります。この研磨作業は、木肌を傷つけることなく、滑らかで光沢のある表面に仕上げるための重要な工程です。職人は、木の性質を見極めながら、時間をかけて丁寧に磨き上げます。こうして丹念に磨き上げることで、木本来の美しさが最大限に引き出され、独特の風合いが生まれます。木目が際立ち、深みのある色合いは、見る者を魅了し、空間に風格を与えます。

洗い丸太は、主に和室の床の間を飾る床柱として用いられます。床の間は、和室の中でも最も格式高い場所であり、その中心となる床柱には、格調高い素材が求められます。洗い丸太の持つ独特の美しさ、重厚感は、床の間の雰囲気をより一層引き立て、和室全体に落ち着いた雰囲気をもたらします。また、鴨居や敷居など、和室の中で視線が集中しやすい場所に使用されることもあります。鴨居や敷居は、部屋全体の雰囲気を左右する重要な要素であり、洗い丸太を使用することで、空間全体に統一感と高級感を演出することができます。

洗い丸太は、単なる建材ではなく、日本の伝統文化を象徴する存在とも言えます。古来より、日本人は木と共に生きてきました。木を敬い、その恵みに感謝しながら、生活に取り入れてきたのです。洗い丸太は、そんな日本人の木への想いが込められた、特別な建材と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 樹齢二百年を超える銘木から作られる特別な建材 |

| 特徴 | 重厚感、風格、希少性、美しさ |

| 製造過程 | 厳選された木材を川砂などで丁寧に研磨。木肌を傷つけずに滑らかで光沢のある表面に仕上げる。 |

| 見た目 | 木目が際立ち、深みのある色合い |

| 用途 | 主に和室の床の間の床柱、鴨居、敷居 |

| 効果 | 床の間の雰囲気を引き立て、和室全体に落ち着いた雰囲気をもたらす。空間全体に統一感と高級感を演出。 |

| 文化的意義 | 日本の伝統文化を象徴する存在。日本人の木への想いが込められた建材。 |

乾燥によるひび割れ対策

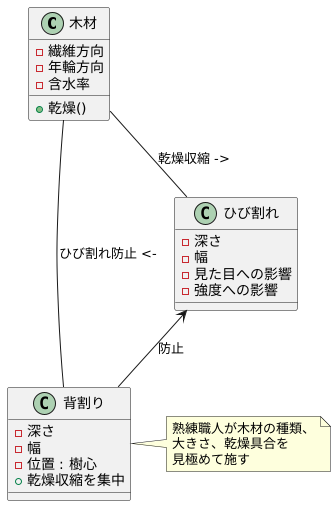

木材は、空気中の水分が少ないと、自らの中に含む水分を放出して縮みます。この縮みは木材全体で均一に起こるわけではなく、特に繊維方向とは直角の方向、つまり年輪に沿って大きく縮みます。そのため、木材内部に乾燥による応力が生じ、これが限界を超えると、ひび割れが発生してしまうのです。

特に、洗い丸太のような貴重な木材は、その美しさを長く保つことが求められます。ひび割れは見た目を損なうだけでなく、強度にも影響を与えるため、大きな損傷となります。そこで、ひび割れを未然に防ぐための対策として、「背割り」と呼ばれる加工が施されます。

背割りとは、木材の芯、つまり樹心に沿ってあらかじめ切れ目を入れておくことです。この切れ込みによって、乾燥時の収縮を背割りの溝に集中させることができます。木材全体が縮もうとする力を、あらかじめ作っておいた溝に逃がすことで、木材表面にひび割れが生じるのを防ぐのです。

洗い丸太にも、この背割りが施されています。一本一本の木材の種類、大きさ、乾燥の具合などをしっかりと見極め、最適な深さと幅で背割りを入れなければ、効果的なひび割れ防止にはなりません。熟練した職人は、長年の経験と知識に基づき、木材の性質を見極めながら丁寧に背割りを施します。日本の伝統的な木工技術が、貴重な洗い丸太の美しさを守り、長く使えるように支えているのです。この繊細な技術は、まさに先人の知恵の結晶と言えるでしょう。

床柱としての用途

床柱は、日本の伝統的な住宅様式である和室において、床の間の脇に配置される重要な柱です。床の間とは、和室の中でも特に格式が高い場所であり、掛軸や生花、美術品などを飾り、客をもてなす場として大切に扱われています。床柱は、この床の間の横に位置し、空間全体の雰囲気を引き締める役割を担っています。

床柱には、その役割の重要性から、見た目の美しさはもちろんのこと、強度や耐久性も求められます。そのため、木肌の美しさや光沢、そして丈夫さを兼ね備えた銘木が選ばれることが多く、磨き上げた丸太はまさにうってつけの材料と言えるでしょう。丁寧に磨き上げられた丸太は、滑らかな表面と美しい光沢を放ち、床の間に華やかさを添え、和室全体の雰囲気を格調高く演出します。

また、床柱は床の間のすぐ横に位置するため、自然と視線が集中しやすい場所です。床柱の素材や形状、木目など、細部にまでこだわって選ぶことで、和室の印象を大きく左右すると言っても過言ではありません。丁寧に磨き上げられた丸太の美しさは、訪れる人々の目を惹きつけ、和室の空間をより魅力的に演出してくれるでしょう。

さらに、床柱は単に装飾的な役割だけでなく、構造上の役割も担っています。床の間は、柱や壁で囲まれた独立した空間であることが多く、床柱はその構造の一部として、床の間の安定性を保つ役割も果たしています。そのため、床柱には、美しさだけでなく、強度や耐久性も求められるのです。

このように、床柱は和室において、美観と機能の両面から重要な役割を担っており、和の空間を彩る大切な要素と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 場所 | 和室の床の間の脇 |

| 役割 |

|

| 材質 | 木肌の美しさ、光沢、強度、耐久性を兼ね備えた銘木(磨き上げた丸太など) |

| 形状 | 磨き上げた丸太など |

| 効果 |

|

鴨居や敷居への利用

洗い丸太は、床の間の柱として使われるだけでなく、鴨居や敷居といった建具にも活用されます。鴨居とは、引き戸や障子などの上枠に用いる横木であり、部屋の出入り口や間仕切りとして重要な役割を担っています。一方、敷居は引き戸や障子がスムーズに開閉するための下枠となる横木です。これらの建具は、和室において視線が自然と集まる場所です。そのため、鴨居や敷居に洗い丸太のような美しい木材を使用することで、和室全体の印象が格段に向上します。

洗い丸太は、丁寧に磨き上げられた滑らかな表面と、木の自然な風合いを生かした美しい光沢が特徴です。この独特の風合いが、鴨居や敷居に高級感を与え、和室の雰囲気をより洗練されたものにします。また、天然の木材ならではの温もりも感じられ、心安らぐ空間を演出します。

さらに、洗い丸太は耐久性にも優れています。長年の使用にも耐えうる頑丈さを持ち合わせているため、建具としての役割をしっかりと果たしてくれます。また、経年変化による色の深まりや味わいの増しも楽しむことができ、時とともに愛着が深まる建材と言えるでしょう。

鴨居や敷居に洗い丸太を使用することは、日本の伝統的な建築様式と、自然素材の美しさを融合させた、まさに和室の細部までこだわり抜かれた日本の伝統美の象徴と言えるでしょう。洗練された空間を演出し、長く使い続けることができる洗い丸太は、和室に風格と落ち着きを与えてくれる、まさに理想的な建材と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 用途 | 床の間の柱、鴨居、敷居 |

| 鴨居 | 引き戸や障子などの上枠。部屋の出入り口や間仕切り。 |

| 敷居 | 引き戸や障子がスムーズに開閉するための下枠。 |

| 特徴 | 滑らかな表面、木の自然な風合い、美しい光沢、高級感、温もり、耐久性、経年変化による色の深まり |

| メリット | 和室の印象向上、洗練された雰囲気、心安らぐ空間、長年の使用に耐える |

| 総評 | 日本の伝統美の象徴。和室に風格と落ち着きを与える理想的な建材。 |

木目の美しさを活かす

木は、自然が生み出した芸術品です。一つとして同じものがない木目模様は、まさに自然が描いた絵画のようです。その木が持つ本来の美しさを最大限に引き出す技法、それが洗い丸太です。

洗い丸太は、川で採取した砂や小石を使って、木材の表面を丁寧に研磨していきます。職人の熟練した技によって、木材は滑らかに整えられ、隠れていた木目が鮮やかに浮かび上がります。まるで、長い間眠っていた木の魂が目覚めたかのように、力強く、そして繊細な木目が姿を現すのです。

磨き上げられた洗い丸太は、独特の光沢を帯びます。見る角度や光の当たり方によって、様々な表情を見せる木目は、和室に静かで落ち着いた雰囲気を与えてくれます。朝の柔らかな光の中では、優しく穏やかな表情を見せ、昼下がりの明るい光の中では、力強く躍動感あふれる表情を見せるでしょう。夜、室内の照明に照らされた時、木目は幻想的な輝きを放ち、和室を特別な空間へと変えてくれます。

木目には、心を落ち着かせる効果があると言われています。自然の温もりと安らぎを感じられる洗い丸太は、忙しい毎日の中で疲れた心を癒してくれるでしょう。洗い丸太のある和室は、単なる部屋ではなく、自然と一体になれる癒やしの空間となるのです。自然の恵みを感じられる贅沢な空間、それが洗い丸太の魅力です。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 製法 | 川で採取した砂や小石を使って木材表面を研磨 |

| 木目 | 研磨により鮮やかに浮かび上がり、様々な表情を見せる |

| 光沢 | 独特の光沢を帯び、見る角度や光で変化する |

| 雰囲気 | 和室に静かで落ち着いた雰囲気、自然の温もりと安らぎを与える |

| 効果 | 心を落ち着かせ、癒やしの空間を作る |