揺れを抑える!制振金物の効果と種類

リフォームの初心者

先生、リフォームで『制振金物』っていうのが出てきたんですけど、どんなものですか?

リフォーム専門家

制振金物は、地震の揺れを熱に変えて吸収する特殊な金物のことだよ。柱と梁にくっつけるんだよ。種類もいろいろあって、ゴムを使ったものや、もっと小さなレベルで揺れを抑えるものもあるんだ。

リフォームの初心者

へえー、色んな種類があるんですね。地震の揺れを熱に変えるってすごいですね!昔からあったんですか?

リフォーム専門家

そうだね、すごい技術だよね。阪神淡路大震災の前はあまり使われていなかったけど、震災の後から多くの家に使われるようになったんだよ。揺れを建物に伝えない『耐震金物』や、揺れを全体に散らす『免震金物』もあるけど、どれも震度7くらいまでの揺れに耐えられるように、たくさんの実験をして作られているんだよ。

制振金物とは。

家の改修工事でよく聞く『揺れを抑える金具』について説明します。揺れを抑える金具とは、地震などで家が揺れた時に、その揺れの力を熱に変えて吸収する特別な金具のことです。柱と梁にくっつける支口ダンパーやガルコンV、オイルバンパーなど色々な種類があります。ゴムを使ったものや、もっと小さなレベルで揺れを抑えるものなど、色々なものが作られています。阪神淡路大震災より前に建てられた家ではあまり使われていませんでしたが、この大きな震災をきっかけに、普通の一戸建て住宅でもよく使われるようになりました。揺れを抑える金具の他に、揺れを起こさないようにする金具や、揺れを家全体に逃がして地震の力を分散させる金具などもあります。どの金具も何度も実験を繰り返すことで、震度7ぐらいまでの揺れに耐えられるように作られています。

制振金物とは

制振金物とは、地震の揺れを熱の力に変えて、家の揺れを小さくする特別な金具のことです。家が地震で揺れると、その揺れの力は家全体に広がっていきます。制振金物は、この揺れの力を熱の力に変換することで吸収し、壁や柱、梁などにかかる負担を軽くし、壊れるのを防ぎます。

従来の耐震金物は、家の強度を上げて地震に耐えることを目的としていました。つまり、地震の力に負けないように、家を頑丈にするという考え方です。これに対し、制振金物は揺れそのものを抑えることで、家へのダメージをできるだけ小さくするという、より進んだ考え方と言えるでしょう。

制振金物は、様々な種類があり、設置場所も異なります。例えば、壁の中に設置するものや、柱と梁の接合部に設置するものなどがあります。設置場所や種類によって、効果も変わってきます。

地震の揺れを吸収する仕組みは、摩擦を利用したものや、金属の変形を利用したものなど様々です。摩擦を利用したものは、地震の揺れによって金具同士が擦れ合うことで、揺れのエネルギーを熱に変換します。金属の変形を利用したものは、特殊な金属が変形する際にエネルギーを吸収する性質を利用しています。これらの仕組みによって、地震の揺れを効果的に吸収し、家の揺れを小さくします。

近年、地震への備えに対する意識が高まるにつれて、一般の住宅でも広く使われるようになってきました。まるで家のサスペンションのように、揺れを吸収し、家の安全を守ってくれる大切なものです。家を建てる際やリフォームの際には、制振金物の導入を検討してみるのも良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制振金物の役割 | 地震の揺れを熱に変換し、家の揺れを小さくする |

| 耐震金物との違い | 耐震は家の強度を上げて地震に耐えるのに対し、制振は揺れそのものを抑えてダメージを小さくする |

| 種類・設置場所 | 様々。壁の中、柱と梁の接合部など |

| 揺れ吸収の仕組み | 摩擦を利用、金属の変形を利用など |

| 普及状況 | 近年、一般住宅でも広く使用 |

制振金物の種類

家屋の耐震性を高める方法として、制振金物の設置が注目を集めています。制振金物とは、地震の揺れを吸収し、建物へのダメージを軽減する役割を持つ部品です。種類も豊富で、設置場所や建物の構造に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。代表的な制振金物には、支口ダンパー、ガルコンV、オイルダンパーなどがあります。

まず、支口ダンパーは、柱と梁の接合部に取り付けられます。地震発生時には、このダンパーが揺れを吸収し、建物全体への負担を軽減します。支口ダンパーは、比較的安価で設置しやすいという利点があります。そのため、多くの住宅で採用されています。

次に、ガルコンVは、V字型の鋼材を組み合わせた特殊な構造をしています。この構造により、高い制振性能を発揮します。ガルコンVは、特に大きな揺れにも効果を発揮するため、高層建築物や重要な施設などで利用されることが多いです。設置には専門的な知識と技術が必要となります。

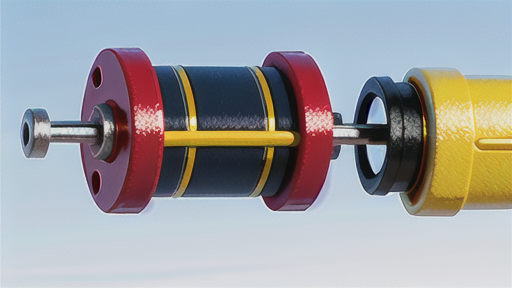

そして、オイルダンパーは、内部に封入されたオイルの粘性を利用して揺れを熱エネルギーに変換することで、建物の振動を抑制します。オイルダンパーは、揺れを滑らかに吸収するため、居住者の快適性を高める効果も期待できます。また、メンテナンスも比較的容易です。

これらの制振金物は、建物の構造や設置場所、予算などを考慮して選択されます。素材もゴムや特殊な金属など様々で、それぞれ異なる特性を持っています。近年は技術革新も進んでおり、分子レベルで揺れを制御する高性能な制振金物も開発されています。新築はもちろん、既存の建物にも設置可能なものもありますので、専門家と相談しながら最適な制振対策を行うことが大切です。

| 制振金物 | 特徴 | 設置場所 | メリット | デメリット | 適用建物 |

|---|---|---|---|---|---|

| 支口ダンパー | 柱と梁の接合部に取り付け、揺れを吸収 | 柱と梁の接合部 | 安価、設置しやすい | 大きな揺れには効果が薄い場合も | 一般住宅 |

| ガルコンV | V字型鋼材による高い制振性能 | – | 大きな揺れにも効果的 | 設置に専門知識が必要、高価 | 高層建築、重要施設 |

| オイルダンパー | オイルの粘性で揺れを熱エネルギーに変換 | – | 揺れを滑らかに吸収、居住性向上、メンテナンス容易 | – | – |

耐震金物・免震金物との違い

地震から家を守る方法として、耐震、免震、制振という言葉を耳にする機会が増えました。これらは似ているようで、それぞれ異なる仕組みで建物を守ります。まずは耐震金物について見ていきましょう。耐震金物とは、建物に設置することで、地震の揺れに耐える強さを高めるためのものです。柱と梁などの接合部を補強することで、建物が倒壊するのを防ぎます。いわば、建物の骨組みを強くして、地震の力に立ち向かう工夫と言えるでしょう。

次に、免震金物について説明します。免震金物は、建物と地面の間に設置する特別な装置です。この装置は、地震の揺れを建物に直接伝えないようにする役割を果たします。建物が地面から切り離された状態になるため、地震の揺れを大幅に軽減することが可能です。ちょうど、船が波の影響を受けにくいように、建物も地面の揺れから守られるイメージです。

最後に、制振金物について解説します。制振金物は、地震の揺れを吸収し、建物の揺れを小さくするものです。建物の中に設置することで、地震エネルギーを熱エネルギーに変換し、揺れを抑えます。耐震金物が地震の力に耐えるのに対し、制振金物は地震のエネルギーを吸収することで、建物への負担を軽減します。これは、自動車のショックアブソーバーのように、揺れを吸収して滑らかな乗り心地を実現する仕組みと似ています。

耐震は建物の強度を高める、免震は揺れを伝えない、制振は揺れを吸収するというように、それぞれ異なるアプローチで建物を地震から守ります。これらの技術を単独で、あるいは組み合わせて使うことで、より効果的な地震対策が可能になります。状況や予算に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。

| 種類 | 仕組み | イメージ |

|---|---|---|

| 耐震 | 建物に耐震金物を設置し、柱と梁などの接合部を補強することで、建物が倒壊するのを防ぐ。建物の強度を高める。 | 建物の骨組みを強くする |

| 免震 | 建物と地面の間に免震金物を設置し、地震の揺れを建物に直接伝えないようにする。 | 船が波の影響を受けにくい |

| 制振 | 建物に制振金物を設置し、地震の揺れを吸収し、建物の揺れを小さくする。地震エネルギーを熱エネルギーに変換する。 | 自動車のショックアブソーバー |

設置のメリット

地震が多い日本では、住まいの安全を守ることは何よりも大切です。そのために、建物の耐震性を高める様々な方法がありますが、中でも制振金物の設置は、大きな効果が期待できる有効な手段の一つです。

制振金物を設置する最大の利点は、地震による建物の揺れを大幅に抑えられることです。建物は地震の揺れによって大きく左右に振られますが、制振金物は、この揺れを吸収し、振動エネルギーを熱エネルギーに変換することで、揺れの幅を小さくします。

揺れが小さくなるということは、建物全体にかかる負担が軽減されることを意味します。結果として、柱や梁などの構造材への損傷を最小限に抑え、倒壊のリスクを大きく低減できます。家が壊れにくくなるということは、そこに住む人の命を守ることに繋がります。

また、揺れが小さくなることで、家の中の被害も抑えられます。家具の転倒や落下、窓ガラスの破損などを防ぎ、住人の安全を確保することに繋がります。地震によるケガのリスクを減らし、安心して暮らせる環境を作ることができます。

さらに、制振金物は一度設置すれば、繰り返し発生する地震にも効果を発揮し続けます。大きな地震の後には、しばしば余震が発生しますが、制振金物はこうした余震に対しても揺れを抑える効果を発揮し、建物を守ります。

このように、制振金物は建物の損傷を抑えることで、結果的に建物の寿命を延ばすことにも貢献します。初期費用はかかりますが、長期的に見ると、建物の維持管理にかかる費用を抑え、大きな安心を得られるという点で、費用対効果の高い対策と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 主な効果 | 地震による建物の揺れを大幅に抑制 |

| 揺れ抑制のメカニズム | 揺れを吸収し、振動エネルギーを熱エネルギーに変換 |

| 建物へのメリット |

|

| 居住者へのメリット |

|

| 持続性 | 一度設置すれば、繰り返し発生する地震にも効果を発揮 |

| 費用対効果 | 初期費用はかかるが、長期的に見て費用対効果が高い |

普及と進化

阪神淡路大震災は、私たちの住まいに対する考え方を大きく変える出来事となりました。震災以前は、地震に対する備えとして、建物の構造を頑丈にする耐震構造が主流でした。制振金物については、費用面などから、一般住宅への導入は一部に限られていました。しかし、大震災の甚大な被害を目の当たりにし、人々の防災意識は大きく高まりました。耐震構造だけでは建物の損傷を防ぎきれないことを痛感し、建物の揺れそのものを抑える制振構造への関心が急速に高まったのです。

この震災をきっかけに、国や自治体も住宅の耐震化を推進する様々な施策を打ち出し、新築住宅だけでなく、既存住宅に対しても制振金物の設置を推奨するようになりました。補助金制度なども整備され、一般家庭でも導入しやすい環境が整えられてきたのです。

さらに、技術革新も目覚ましいものがあります。初期の制振金物は大型で高価なものが多く、設置にも手間がかかりました。しかし、近年開発された制振金物は小型化・高性能化が進み、設置費用も抑えられています。家屋の外観を損なわず、設置場所を選ばない製品も登場し、様々な住宅様式に対応できるようになりました。

このように、性能向上と費用低減、そして設置の容易さといった様々なメリットが普及を後押しし、制振金物は今や多くの住宅で採用されるようになってきました。地震大国である日本では、なくてはならない存在となりつつあると言えるでしょう。今後も技術開発は進み、更なる高性能化や低価格化が期待されます。より多くの住宅に設置されることで、地震による被害を最小限に抑え、人々の暮らしを守ることが期待されています。

| 時代 | 耐震・制震への考え方 | 制震金物 | 政策・補助 |

|---|---|---|---|

| 震災前 | 耐震構造が主流 | 費用が高く、一般住宅への導入は限定的 | – |

| 震災後 | 耐震構造だけでは不十分と認識、制振構造への関心高まる | 高価で設置に手間がかかる | 国や自治体が耐震化を推進、補助金制度も整備 |

| 現在 | 制振構造の普及 | 小型化・高性能化、低価格化、設置が容易 | – |

住宅の安全対策

地震はいつ起こるか予測できません。だからこそ、日頃から備えを怠らないことが大切です。家を守るための対策は、建物の構造を強化することだけではありません。家の中の安全にも気を配り、総合的な対策を行うことで、より安心して暮らせる家を作ることができます。

まず、建物の耐震性を高めるためには、制振金物を取り付けることが有効です。制振金物は、地震の揺れを吸収し、建物へのダメージを軽減する効果があります。これにより、建物倒壊の危険性を減らし、家族の命を守ることができます。

次に、家の中の安全対策として、家具の固定は欠かせません。大きな家具や背の高い家具は、地震の揺れで転倒しやすく、怪我の原因となります。固定器具を使って家具をしっかりと壁や床に固定することで、転倒を防ぎ、安全な空間を確保できます。また、寝室には、就寝中に地震が発生した場合に備え、家具を置かない、もしくは低い家具のみを置くなどの工夫も大切です。

さらに、非常時の備えとして、非常持ち出し袋を用意しておくことも重要です。食料や水、懐中電灯、救急用品など、災害時に必要な物資をまとめて保管しておきましょう。定期的に中身を確認し、賞味期限切れのものがあれば交換するなど、常に使える状態にしておくことが大切です。また、家族で避難場所や連絡方法を確認しておくことも、いざという時に落ち着いて行動するために必要です。

これらの対策を組み合わせることで、地震による被害を最小限に抑え、安心して暮らせる家を実現できます。防災意識を高め、日頃から備えておくことが、大切な家族と家を守ることへと繋がります。

| 対策 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 建物の耐震性を高める | 制振金物を取り付ける | 地震の揺れを吸収し、建物へのダメージを軽減。建物倒壊の危険性を減らし、家族の命を守る。 |

| 家の中の安全対策 | 家具の固定(固定器具を使用)、寝室には家具を置かない、もしくは低い家具のみを置く | 家具の転倒による怪我を防ぎ、安全な空間を確保。 |

| 非常時の備え | 非常持ち出し袋の準備(食料、水、懐中電灯、救急用品など)、避難場所や連絡方法の確認 | 災害時に必要な物資を確保し、落ち着いて行動できるよう備える。 |