帯筋:地震に強い家の要

リフォームの初心者

先生、「帯筋」って一体何ですか?リフォームの資料を見ていたら出てきたのですが、よく分かりません。

リフォーム専門家

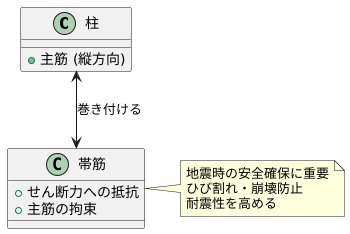

帯筋とは、建物の柱を補強するための鉄筋のことだよ。柱の中の主筋という縦方向の鉄筋に、帯のように巻き付けることから、帯筋と呼ばれているんだ。

リフォームの初心者

なるほど。柱に巻き付けるんですね。何のために巻き付けるのですか?

リフォーム専門家

柱は、地震などで横からの力を受けると、ひび割れたり折れたりする危険性がある。帯筋を巻くことで、この横からの力に耐える強さを高めることができるんだ。帯筋は、建物の安全を守る上で大切な役割を果たしているんだよ。

帯筋とは。

建物の改修工事でよく聞く『帯筋』とは、柱の主要な鉄筋に一定の間隔でぐるぐると巻き付ける、横方向の鉄筋のことです。これは、柱が横にずれる力に耐えるための補強として使われます。帯筋は『フープ』とも呼ばれます。

帯筋とは

帯筋とは、建物の柱に使われる鉄筋の一種で、輪のような形をしています。コンクリートの柱に、この帯筋をぐるりと巻き付けることで、建物の強度を高める役割を果たします。柱の中には、縦方向に走る主筋と呼ばれる鉄筋が配置されていますが、帯筋はこの主筋を束ねるように、外側を囲む形で配置されます。

帯筋の役割を具体的に見てみましょう。帯筋は、地震の揺れによって柱に生じる「せん断力」という力に抵抗する重要な役割を担っています。せん断力とは、柱を横にずらすように働く力で、建物に大きな被害をもたらす原因の一つです。帯筋はこのせん断力から柱を守り、建物の倒壊を防ぐ役割を果たします。

もし帯筋がなかったり、数が少なかったりすると、地震の際に柱がせん断力に耐えられなくなり、ひび割れを起こしたり、最悪の場合には崩壊してしまう可能性があります。柱は建物を支える重要な部分なので、柱が壊れると建物全体が倒壊する危険性が高まります。そのため、建物の設計段階では、帯筋の配置や本数を綿密に計算し、耐震性を確保することが非常に重要です。

近年、日本では大きな地震が頻発し、地震への備えに対する意識が高まっています。それに伴い、建物の耐震性を高めるための帯筋の重要性も、より一層注目されるようになってきています。適切な量の帯筋を適切な間隔で配置することは、安全で安心な住まいを実現するための必須条件と言えるでしょう。

帯筋の役割

建物を支える柱には、地震や強風など、さまざまな力が加わります。中でも、柱を横方向にずらすように作用する剪断力と呼ばれる力は、建物の安全性に大きな影響を与えます。この剪断力に抵抗するために重要な役割を担うのが帯筋です。

帯筋は、柱の主筋(鉄筋)の外側を取り囲むように配置された、いわば柱の補強材です。地震などで建物が揺れると、柱には剪断力が発生します。この時、帯筋が剪断力に抵抗することで、柱が破壊されるのを防ぎます。帯筋がない、あるいは適切に配置されていないと、柱は剪断力に耐えきれず、ひび割れや破断を起こし、建物の倒壊につながる危険性があります。

また、帯筋は主筋の座屈を防ぐ役割も担っています。座屈とは、柱に圧縮力が加わった際に、柱が横に曲がってしまう現象です。細い棒を両側から押すと、棒が弓なりに曲がる様子を想像してみてください。主筋にも同様の現象が起こりえます。帯筋は、主筋をしっかりと拘束することで、この座屈を防ぎ、柱の強度を維持します。

さらに、帯筋はコンクリートにも良い影響を与えます。コンクリートは圧縮力には強いものの、引っ張り力には弱く、ひび割れやすい性質があります。帯筋はコンクリートを締め付けるように拘束することで、ひび割れの発生と成長を抑え、コンクリートの強度を向上させます。これは、コンクリートが持つ本来の強度を十分に発揮させる上で、非常に重要な役割です。

このように、帯筋は一見地味な存在ですが、建物の安全性を確保する上で、極めて重要な役割を担っています。建物の耐震性を高めるためには、適切な太さと間隔で帯筋を配置することが不可欠です。

| 帯筋の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 剪断力への抵抗 | 地震等で発生する剪断力に抵抗し、柱の破壊(ひび割れ・破断)を防ぐ。 |

| 主筋の座屈防止 | 主筋を拘束することで、圧縮力による座屈を防ぎ、柱の強度を維持する。 |

| コンクリート強度の向上 | コンクリートを締め付けることで、ひび割れの発生と成長を抑え、コンクリートの強度を向上させる。 |

帯筋の種類

建物を支える柱や梁には、鉄筋コンクリートが使われています。鉄筋コンクリートの中には、主要な鉄筋に加えて、帯筋と呼ばれる鉄筋が配置されています。帯筋は、主要な鉄筋を箍のように囲むことで、建物の強度を高める役割を果たします。この帯筋には、大きく分けて二つの種類があります。一つは閉鎖型帯筋です。閉鎖型帯筋は、その名の通り輪っかのように閉じた形をしています。輪のように繋がることで、地震やその他の外力による変形に強く、高い耐震性を発揮します。建物が大きな揺れを受けた際に、コンクリートがひび割れたり、壊れたりするのを防ぎ、建物の倒壊を防ぐ効果も期待できます。特に、高い耐震性が求められる高層建築や、地震の多い地域では、この閉鎖型帯筋が広く採用されています。もう一つは開放型帯筋です。これは、アルファベットのU字やL字のような形をしています。閉鎖型と比べて、現場での加工や取り付けが容易であるため、工期短縮や施工費用の削減につながることがあります。また、配筋作業も比較的簡単で、狭い場所での施工にも適しています。しかし、閉鎖型に比べると耐震性は劣ります。そのため、耐震性への要求がそれほど高くない低層住宅などで用いられることが多いです。帯筋は、形だけでなく鉄筋の太さや間隔も重要です。太くて丈夫な鉄筋を、狭い間隔で配置すれば、それだけ建物の強度は高まります。近年では、従来の鉄筋よりも強度の高い高強度鉄筋を用いた帯筋も使われるようになってきました。高強度鉄筋を使うことで、より少ない本数で同等の強度を確保できるため、建物の軽量化にも貢献します。建物の設計者は、建物の規模や用途、地域の地震リスクなどを考慮し、最適な帯筋の種類、鉄筋の太さ、配置間隔などを決定します。

| 項目 | 閉鎖型帯筋 | 開放型帯筋 |

|---|---|---|

| 形状 | 輪っか状(閉じた形) | U字型、L字型 |

| 耐震性 | 高い | 低い |

| 施工性 | やや複雑 | 容易(工期短縮、費用削減効果) |

| 用途 | 高層建築、地震の多い地域の建物 | 耐震性要求の低い低層住宅 |

| 効果 | 地震時のコンクリートのひび割れ・破壊防止、建物倒壊防止 | – |

帯筋の間隔

建物の耐震性を考える上で、帯筋の間隔は極めて重要な要素です。帯筋とは、柱や梁といった主要な構造部材に巻き付けるように配置される鉄筋のことを指し、主に地震や風などの横からの力に抵抗する役割を担っています。この帯筋の間隔が狭いと、建物はより強い剪断力に耐えることができ、結果として耐震性が向上します。

帯筋の間隔を狭くすればするほど耐震性は向上しますが、むやみに狭くすれば良いというものではありません。過度に狭い間隔で帯筋を配置すると、施工の難易度が格段に上がります。鉄筋を細かく配置するため、作業に時間がかかり、熟練した技術が必要となります。また、コンクリートを流し込む際にも、狭い間隔の帯筋は障害物となり、コンクリートが隅々まで行き渡らない、いわゆるジャンカという欠陥が生じる可能性も高まります。ジャンカが発生すると、建物の強度が低下する原因となるため、注意が必要です。

そのため、帯筋の間隔は耐震性向上と施工のしやすさのバランスを考慮して、適切に設定しなければなりません。その基準となるのが建築基準法です。建築基準法には帯筋の間隔に関する規定が定められており、設計者はこの規定を遵守する必要があります。しかし、規定はあくまでも最低限の基準であり、建物の構造や用途、地域の地震リスクなどに応じて、より狭い間隔を採用するケースもあります。具体的には、柱の直径や主筋の太さ、コンクリートの強度といった要素を考慮し、最適な間隔を決定します。例えば、太い柱には、細い柱よりも強い剪断力がかかるため、帯筋の間隔を狭くする必要があります。また、地震の頻度が高い地域では、より安全性を高めるために、基準法よりも狭い間隔で帯筋を配置することが一般的です。

このように、適切な間隔で配置された帯筋は建物の耐震性を高め、地震による被害を最小限に抑える上で重要な役割を果たします。家を建てる、あるいはリフォームする際には、帯筋の間隔について確認することで、より安心で安全な住まいを実現できるでしょう。

| 帯筋間隔 | メリット | デメリット | 決定要因 |

|---|---|---|---|

| 狭い | 耐震性向上、強い剪断力に耐える | 施工難易度向上、ジャンカ発生可能性増加、費用増加 | 建築基準法、建物の構造や用途、地域の地震リスク、柱の直径、主筋の太さ、コンクリートの強度 |

| 広い | 施工容易、費用低減 | 耐震性低下 | 建築基準法(最低基準) |

帯筋の重要性

地震の多い日本では、家の安全を守るために、耐震性を高めることがとても大切です。その中で、「帯筋」は建物の強度を高める重要な役割を担っています。帯筋とは、柱や壁の中に配置される鉄筋の一つで、主にコンクリートを締め付けるように配置されます。

帯筋の役割は、地震の揺れによる建物の変形を抑えることです。地震が発生すると、建物には大きな力が加わります。帯筋がない、もしくは少ない場合、コンクリートはひび割れ、柱や壁が壊れてしまう可能性があります。しかし、適切に配置された帯筋は、コンクリートをしっかりと拘束し、ひび割れの発生や拡大を防ぎ、建物の倒壊を防ぎます。

過去の大きな地震では、帯筋の不足や不適切な施工が建物の倒壊に繋がった事例が多く見られました。これらの震災の経験から、帯筋の重要性が改めて認識され、建築基準法も見直され、帯筋に関する規定が強化されました。例えば、使用する帯筋の本数や間隔、太さなどが細かく定められています。

家を建てる際、図面だけでは帯筋の有無や配置を確認することは難しいですが、施工業者に確認することで、家の耐震性について理解を深めることができます。また、既存の住宅についても、耐震診断を受けることで、帯筋の状態や補強の必要性などを知ることができます。

帯筋は、普段は目に見えない部分ですが、家の安全を守る上で非常に重要な役割を果たしています。家を建てる際やリフォームを行う際は、帯筋についてきちんと理解し、安全な家づくりを進めることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 帯筋の定義 | 柱や壁の中に配置される鉄筋で、コンクリートを締め付ける役割を持つ。 |

| 帯筋の役割 | 地震の揺れによる建物の変形を抑え、ひび割れの発生や拡大を防ぎ、建物の倒壊を防ぐ。 |

| 帯筋の重要性 | 過去の地震被害から、帯筋の不足や不適切な施工が建物の倒壊に繋がることが明らかになり、建築基準法も見直された。 |

| 帯筋の確認方法 | 新築の場合は施工業者に確認、既存住宅の場合は耐震診断を受ける。 |

| まとめ | 帯筋は目に見えない部分だが、家の安全を守る上で非常に重要。家を建てる際やリフォームを行う際は、帯筋について理解し、安全な家づくりを進めることが大切。 |

まとめ

家は人生で最も大きな買い物の一つであり、長く安心して暮らすためには、家の安全性を確保することが何よりも大切です。特に地震が多い日本では、建物の耐震性を高めるための工夫が欠かせません。その中でも、帯筋は建物の耐震性を左右する重要な役割を担っています。

帯筋とは、鉄筋コンクリート造の柱に巻き付けるように配置された、閉じた形の鉄筋のことです。地震の揺れによって柱に横方向の力が加わると、柱はせん断力を受け、ひび割れを起こしたり、最悪の場合には壊れてしまうこともあります。帯筋は、このせん断力に抵抗し、柱の変形や破壊を防ぐ役割を果たします。帯筋がない、もしくは適切に配置されていないと、地震の際に建物が倒壊する危険性が高まります。

帯筋には、丸鋼や異形棒鋼など、様々な種類があります。また、その配置間隔も耐震性に大きく影響します。建築基準法では、帯筋の間隔について、柱の太さやコンクリートの強度、地震に対する備えなどを考慮して定められています。間隔が広いと、柱の耐震性が低下するため、基準に基づいた適切な間隔で配置することが重要です。

家を新築する際はもちろん、リフォームを検討する際にも、帯筋についてきちんと理解しておくことが大切です。既存の建物で耐震性に不安がある場合は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強工事を行うことを検討しましょう。専門の業者に相談することで、適切な耐震補強方法や費用についてアドバイスを受けることができます。

安全で安心な暮らしは、家の耐震性があってこそ実現します。帯筋は、建物の安全を守る上で欠かせない存在です。家を建てる際やリフォームを検討する際には、帯筋の重要性をしっかりと認識し、専門家と相談しながら、耐震性の高い家づくりを進めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 帯筋の役割 | 建物の柱に巻き付け、地震時のせん断力に抵抗し、柱の変形や破壊を防ぐ。 |

| 帯筋の種類 | 丸鋼、異形棒鋼など |

| 帯筋の配置間隔 | 建築基準法で規定。柱の太さ、コンクリート強度、地震に対する備えで決定。間隔が広いと耐震性が低下。 |

| 新築・リフォーム時の注意点 | 帯筋について理解し、耐震性を考慮。既存建物の耐震性に不安がある場合は、耐震診断と耐震補強工事検討。専門業者に相談。 |