快適な住まい:土壁の魅力

リフォームの初心者

リフォームで『荒壁』っていう言葉が出てきたんですけど、どういう意味ですか?

リフォーム専門家

『荒壁』は、日本の伝統的な土壁を作る過程の一つだね。竹で作った骨組みに土を塗った状態の壁のことを指すよ。土壁は温度や湿気を調整してくれる優れた壁材なんだ。

リフォームの初心者

土を塗っただけの状態なら、完成じゃないですよね?その後はどうなるんですか?

リフォーム専門家

そうだね。荒壁の後には『大直し』『中塗り』『仕上げ』と工程が続くんだ。荒壁に使う土は発酵させて耐火性能を高めるんだよ。最近は、この荒壁を作る手間を省くために、パネルとして売られているものもあるよ。

荒壁とは。

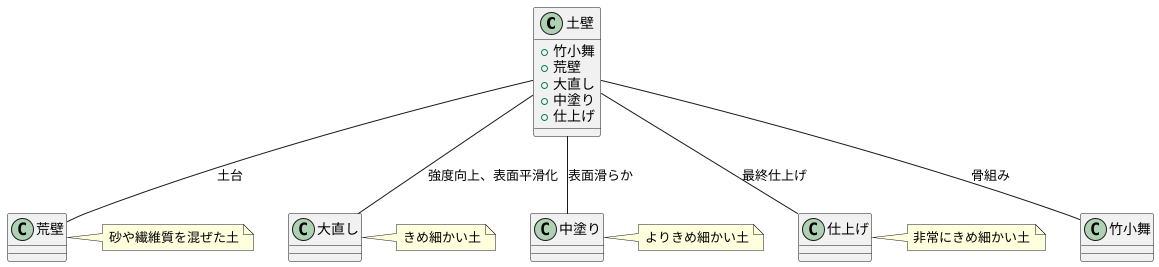

家の改修工事で使う言葉「荒壁」について説明します。荒壁とは、日本の伝統的な土壁を作る過程の途中の状態を指します。土壁は、「竹小舞」「荒壁」「大直し」「中塗り」「仕上げ」の手順で作られます。荒壁とは、竹で作った骨組みに土を塗った状態の壁のことです。土壁は、温度や湿度を調整する機能に優れていますが、それぞれの工程で使う土は全て異なる材料でできています。土壁の欠点は、工期が長くなり費用も高くなることです。荒壁に使う土は、発酵させることで耐火性能が向上します。また、発酵によって土の中の菌をなくすことができるため、発酵は大切な工程です。最近は、荒壁のパネルも売られていて、荒壁の土を作る工程を省くこともできます。荒壁の土の特長は、先ほど述べた耐火性能に加えて、有害なガスが全く出ないこと、燃えにくい素材であることが挙げられます。さらに、地震の揺れにも柔軟性で耐える構造になっています。

土壁の構造

日本の伝統的な家屋で見かける土壁は、幾重にも土を重ね塗りすることで作られます。その構造は、まるでミルフィーユのように層を成しており、それぞれの層に重要な役割があります。まず、壁の骨組みとなるのが「竹小舞」です。竹小舞は、細く割った竹を格子状に編んで作られます。この竹小舞が、土壁の土台となるのです。竹小舞の上に塗られるのが「荒壁土」と呼ばれる土です。荒壁土は、砂や繊維質のものを混ぜ合わせた土で、これを竹小舞にしっかりと塗り込みます。この荒壁土を塗る工程を「荒壁」と言い、土壁作りの最初の段階であり、後の工程の土台となる重要な工程です。荒壁が乾いてくると、表面に細かなひび割れが生じることがあります。しかし、これは問題ではなく、むしろ土壁の強度を高める効果があります。次に「大直し」と呼ばれる工程に移ります。大直しでは、荒壁の上にさらに土を塗り重ねて、表面を平らに整えます。この工程で使用される土は、荒壁土よりもきめ細かい土が用いられます。大直しによって、土壁の強度が増し、より滑らかな表面になります。大直しの後には「中塗り」を行います。中塗りは、大直しでできた表面をさらに滑らかにするための工程です。この工程で使用される土は、大直しよりもさらにきめ細かい土が使われます。中塗りを丁寧に施すことで、土壁の仕上がりが美しくなります。最後に「仕上げ」と呼ばれる工程で土壁は完成します。仕上げでは、中塗りで仕上げた表面に、最後の仕上げの土を薄く塗ります。この仕上げ塗りに使用される土は、非常にきめ細かい土で、職人の技術によって丁寧に塗り重ねられます。こうして、滑らかで美しい土壁が完成するのです。それぞれの工程で使用される土の種類や配合、そして職人の経験と技術によって、土壁の耐久性や仕上がりの美しさ、風合いが大きく左右されます。土壁は、日本の風土に適した、優れた建材と言えるでしょう。

荒壁の役割

家の壁を作る際に、土壁の下地として塗られる荒壁は、建物の耐久性や快適さを左右する大切な役割を担っています。まず、荒壁は土壁の強度を高めるという重要な役割を担っています。竹や木で組まれた小舞と呼ばれる骨組みに、荒壁土を塗りつけることで、壁全体をしっかりと固定し、地震などの揺れに対する強度を高めます。荒壁土を作る際には、土と藁、砂などを適切な割合で混ぜ合わせ、十分に発酵させる必要があります。この発酵過程で、土の中の微生物が活動し、土の粘りを高め、より強固な壁を作ることができます。また、発酵によって土の中の不要な成分が分解され、耐火性も高まります。

荒壁は、室内の湿度を調整する働きも担っています。土は、空気中の水分を吸ったり、放出したりする性質を持っています。湿度が高い時には、荒壁が余分な水分を吸収し、乾燥している時には、蓄えた水分を放出することで、一年を通して快適な室内環境を保ちます。これは、現代の住宅によくある結露の発生を抑え、カビやダニの発生を防ぐ効果も期待できます。さらに、土壁は断熱性にも優れています。夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を作ることで、冷暖房の使用を控えめにすることができ、省エネルギーにも繋がります。

近年では、現場で荒壁土を塗る従来の方法に加えて、工場で荒壁土をパネル状に加工した製品も登場しています。これらのパネルを使用することで、施工時間を大幅に短縮することができ、職人不足の解消にも繋がると期待されています。また、品質の安定化にも繋がり、より安心して土壁の家づくりを楽しむことができるようになっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 強度向上 | 小舞に荒壁土を塗りつけ、壁全体を固定し、地震への強度を高める。土と藁、砂などを混ぜ、発酵させることで土の粘りを高め、強固な壁を作る。発酵により耐火性も向上。 |

| 湿度調整 | 土の吸放湿性により、湿度が高い時は水分を吸収し、乾燥している時は水分を放出。快適な室内環境を保ち、結露、カビ、ダニの発生を抑制。 |

| 断熱性 | 夏は涼しく、冬は暖かい室内環境。冷暖房の使用を控え、省エネルギーに貢献。 |

| 施工方法 | 従来の現場施工に加え、工場でパネル状に加工した製品も登場。施工時間短縮、職人不足解消、品質安定化に貢献。 |

土壁のメリット

土壁は、日本の伝統的な建築材料であり、現代の住まいにおいても多くのメリットをもたらします。まず挙げられるのは、優れた調湿作用です。土壁は呼吸をする壁とも呼ばれ、室内に湿気が多いときは湿気を吸収し、乾燥しているときは湿気を放出する働きがあります。このおかげで、夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適な湿度を保つことができます。ジメジメとした梅雨の時期も、カラカラに乾燥する冬場も、土壁が自然と湿度を調整してくれるため、加湿器や除湿器を使う機会が減り、省エネルギーにもつながります。

次に、土壁は断熱性にも優れているため、外気温の影響を受けにくく、冷暖房効率を高めることができます。夏は外の暑さを遮断し、冬は室内の熱を逃がさないため、光熱費の節約にも貢献します。また、土壁は厚みがあるため、遮音効果も期待できます。外の騒音を吸収し、静かで落ち着いた室内環境を実現します。これは、都会の喧騒の中で生活する人にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

さらに、土壁は自然素材でできており、化学物質を含まないため、シックハウス症候群などの健康被害の心配がありません。小さなお子さんやアレルギー体質の方、化学物質に敏感な方でも安心して暮らすことができます。また、土壁は独特の風合いを持ち、温かみのある空間を演出します。自然素材ならではの質感は、視覚的にもリラックス効果をもたらし、心安らぐ住まいを作り上げます。

近年、健康志向の高まりとともに、自然素材を使った住まいが見直されています。土壁は、快適性、健康面、そして環境面からも優れた建材であり、現代の住宅にこそ取り入れたい建材と言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 調湿作用 | 湿気を吸収・放出することで、快適な湿度を保つ。省エネ効果も。 |

| 断熱性 | 外気温の影響を受けにくく、冷暖房効率向上。光熱費節約。 |

| 遮音性 | 外の騒音を吸収し、静かな室内環境を実現。 |

| 健康面 | 自然素材で化学物質を含まず、シックハウス症候群の心配なし。 |

| 風合い | 独特の風合いと温かみで、リラックス効果のある空間を演出。 |

土壁のデメリット

土壁は、古くから日本の住まいに使われてきた壁材で、独特の風合いと調湿性などが魅力です。しかし、メリットばかりではなく、いくつか注意すべき点もあります。まず、施工には手間と時間がかかります。土を塗り重ねて乾燥させる工程を何度も繰り返すため、工期は他の壁材に比べて長くなるのが一般的です。それに伴い、人件費もかさむため費用が高額になりがちです。

次に、湿気に弱いという点が挙げられます。土壁は呼吸をする壁と言われるほど調湿性に優れていますが、水分を吸収しやすい性質のため、湿気が多い場所に使用するとカビが発生しやすくなります。特に、日本の高温多湿な気候では、梅雨の時期や長雨が続くと、壁に湿気が溜まりやすく、カビの発生や腐食の原因となることがあります。そのため、定期的な換気や除湿などの対策が欠かせません。また、乾燥するとひび割れが生じやすいので、適切な湿度管理が必要です。

さらに、メンテナンスの手間がかかるという点も考慮しなければなりません。土壁は、定期的な点検と補修が必要です。ひび割れが生じた場合は、専門の職人による補修が必要になります。また、表面の汚れが目立つ場合は、専用の洗剤を使って丁寧に清掃する必要があります。このように、土壁は維持管理に手間と費用がかかるため、継続的なメンテナンスを怠ると、劣化が早まり、建物の寿命を縮める可能性があります。

土壁のデメリットは、施工の手間、湿気への弱さ、そして定期的なメンテナンスの必要性です。これらのデメリットを理解した上で、土壁の持つ風合いや調湿性などのメリットを活かすことが、快適で健康的な住まいづくりには重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 独特の風合い | 施工に手間と時間がかかる(工期が長い、費用が高額) |

| 調湿性 | 湿気に弱い(カビの発生、腐食、ひび割れ) |

| メンテナンスの手間がかかる(定期的な点検、補修、清掃) |

現代における土壁

近年、人々の暮らしは便利さを追求するあまり、自然から遠ざかってきました。しかし、近年、健康や環境への意識の高まりから、自然素材への関心が再び高まっています。その中で、古くから日本の家屋で用いられてきた土壁が見直されています。土壁は、土と藁や砂などを混ぜて作る壁材で、自然素材ならではの様々な効果を持つ優れた建材です。

まず注目すべきは、土壁が持つ調湿効果です。土壁は湿度が高い時には水分を吸収し、低い時には水分を放出する性質があり、室内を一年を通して快適な湿度に保ちます。梅雨の時期のジメジメとした不快感や、冬の乾燥による健康被害を軽減する効果が期待できます。次に、土壁には優れた調温効果もあります。土壁は比熱が高い、つまり熱を蓄える能力が高いため、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を実現します。冷暖房の使用を抑えることができ、省エネルギーにもつながります。さらに、土壁は音を吸収する効果にも優れています。外の騒音を軽減し、室内で静かに過ごすことができます。また、土壁の独特な風合いは、空間に温もりと安らぎを与えてくれます。

かつて、土壁は職人の高い技術が必要で、施工に手間と時間がかかることが課題でした。しかし、近年では荒壁土をパネル状に加工した製品が登場し、施工が容易になりました。これにより、現代の住宅にも土壁を比較的簡単に取り入れることができるようになっています。このように、伝統的な技術と現代の技術を融合させることで、土壁は現代の住まいにおいても快適で健康的な暮らしを実現する材料として、ますます注目を集めています。自然との調和を大切にし、持続可能な社会を目指す現代において、土壁は重要な役割を担っていくでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 健康、環境意識の高まりから自然素材への関心向上 |

| 土壁とは | 土と藁や砂などを混ぜて作る壁材。日本の家屋で古くから使用。 |

| 効果1: 調湿効果 | 湿度が高い時は水分を吸収、低い時は水分を放出。快適な湿度を保つ。梅雨時の不快感や冬の乾燥による健康被害を軽減。 |

| 効果2: 調温効果 | 比熱が高く、熱を蓄える能力が高い。夏は涼しく、冬は暖かい。省エネ効果。 |

| 効果3: 吸音効果 | 外の騒音を軽減し、静かな室内環境を実現。 |

| 効果4: 風合い | 独特の風合いが空間に温もりと安らぎを与える。 |

| 施工性 | かつては職人技が必要だったが、近年はパネル状製品が登場し容易に。 |

| まとめ | 伝統と現代技術の融合により、快適で健康的な暮らしを実現する材料として注目。持続可能な社会に貢献。 |

まとめ

日本の家屋で古くから使われてきた土壁、中でも荒壁は、現代の暮らしの中でも改めてその価値が見直されています。土壁が持つ湿気を調整する力、温度を一定に保つ力、そして火に強い性質は、自然素材であるがゆえに安心安全な暮らしにも繋がります。土壁の持つこれらの優れた性質は、現代社会の様々な問題を解決する糸口となる可能性を秘めています。

湿気を調整する力は、カビやダニの発生を抑え、アレルギーに悩む人にとって優しい住環境を作ります。また、日本の高温多湿な夏には、室内の湿度を快適な状態に保ち、ジメジメとした暑さを和らげます。反対に、乾燥する冬には、土壁に蓄えられた水分が放出され、乾燥による肌荒れや喉の痛みを防ぎます。

温度を一定に保つ力は、冷暖房効率を高め、省エネルギーにも繋がります。夏の暑い日差しを遮り、冬の冷たい外気を防ぐことで、室内の温度変化を緩やかにします。そのため、冷暖房の使用を抑え、光熱費の節約にも貢献します。

土壁は火に強いという点も大きな利点です。万が一火災が発生した場合でも、延焼を防ぎ、被害を最小限に抑えることができます。これは、家族の命と財産を守る上で非常に重要な要素です。

もちろん、土壁の施工には手間と費用がかかるという難点もあります。しかし、長期的に見ると、健康で快適な暮らしをもたらし、環境にも優しい土壁は、その価値を十分に発揮するでしょう。先人の知恵が詰まった伝統技術と現代の技術を組み合わせることで、土壁はさらに進化し、未来の住まいづくりにおいても重要な役割を担っていくと考えられます。

| 特徴 | 効果 |

|---|---|

| 湿気調整力 |

|

| 温度調整力 |

|

| 耐火性 |

|

| 費用 | 施工に手間と費用がかかる |