1階根太:家の土台となる重要な骨組み

リフォームの初心者

先生、「1階根太」って、リフォーム番組でよく聞くんですけど、どんなものですか?

リフォーム専門家

いい質問だね。「1階根太」は、家の1階部分の床を支えるための骨組みだよ。床の下に隠れていて、普段は見えない部分だね。簡単に言うと、床板を乗せるための土台のようなものだよ。

リフォームの初心者

土台みたいなもの…ですか?もっと詳しく教えて下さい!

リフォーム専門家

わかった。家を建てる時、まず地面に土台を置くよね?その上に大きな梁である「大引」を渡して、さらにその上に「根太」を並べるんだ。根太の上に床板を貼ることで、床全体を支える構造になっているんだよ。根太の両端は土台か、根太を支える「根太掛け」という部分に固定されているんだ。

1階根太とは。

家の改修工事でよく聞く「1階根太」について説明します。1階根太とは、床の仕上げ材の下にある骨組みのことです。家の土台の上に大きな横木(大引)があり、その上に根太を並べて床を支えます。根太の両端は家の土台か、または根太を支えるための横木(根太掛け)の上に載っています。

根太とは

家は人が住むための大切な場所で、その快適さを支える要素の一つに床があります。床をしっかりと支え、心地よい歩行感を実現するために重要な役割を果たしているのが「根太」です。

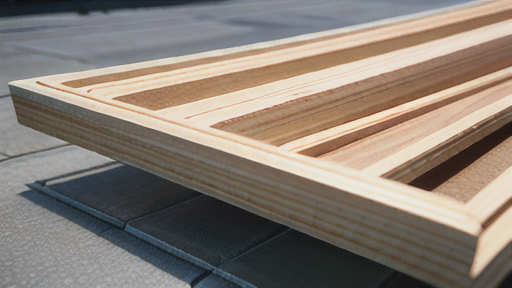

根太とは、床の仕上げ材である畳やフローリングなどの下に水平に渡して設置される木材の骨組みのことを指します。この根太が、床全体をしっかりと支え、私たちが安心して歩くことができるようにしています。また、床の水平性を保つ役割も担っており、傾きや歪みを防ぎ、快適な居住空間を生み出します。

一階部分の床の場合、根太はまず「土台」と呼ばれる家の基礎となる水平な木材、もしくは「根太掛け」という土台の上に設置される短い木材の上に固定されます。さらに、「大引」と呼ばれるより太くて頑丈な木材の上に根太を載せる場合もあります。大引は、根太よりも間隔を広く配置することで、床にかかる荷重を効果的に分散し、建物の耐久性を高める役割を果たします。

根太の材料としては、古くから木材が広く使われてきました。木材は加工がしやすく、入手しやすいという利点があります。しかし、湿気に弱く腐りやすいという欠点も持っています。近年では、木材以外にも鋼材や合成樹脂なども根太の材料として用いられるようになってきました。鋼材は強度と耐久性に優れているため、建物の寿命を延ばすことに貢献します。ただし、木材に比べて費用が高くなる傾向があります。合成樹脂は軽く、水に強いという特徴があります。しかし、鋼材と比べると強度が劣る場合があります。

このように、根太の材料にはそれぞれ長所と短所があります。建物の構造や周りの環境、そして予算などを考慮して、最適な材料を選ぶことが大切です。快適で安全な住まいを実現するために、根太の役割と材料の特性を理解しておくことは重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 根太 | 床の仕上げ材の下に水平に渡して設置される木材の骨組み。床全体を支え、水平性を保つ。 |

| 土台 | 家の基礎となる水平な木材。根太を支える。 |

| 根太掛け | 土台の上に設置される短い木材。根太を支える。 |

| 大引 | 根太よりも太くて頑丈な木材。根太を支え、床にかかる荷重を分散する。 |

| 根太の材料(木材) | 加工がしやすく入手しやすい。湿気に弱く腐りやすい。 |

| 根太の材料(鋼材) | 強度と耐久性に優れる。木材より高価。 |

| 根太の材料(合成樹脂) | 軽く、水に強い。鋼材より強度が劣る。 |

根太の種類

家の土台となる床を支える重要な部材、根太。大きく分けて二つの種類があります。一つは乾燥材、もう一つはグリーン材です。

乾燥材は、人工的に水分を取り除く処理を施した木材です。じっくりと時間をかけて乾燥させることで、木材の寸法が安定し、強度も高まります。家が完成した後も、湿気や温度変化による伸び縮みが少なく、床鳴りや歪みの発生を抑えることができます。そのため、住宅の根太には乾燥材が一般的に使われています。

乾燥材の中でも、特に水分含有量の低いものが構造用集成材です。これは、薄い板材を複数枚重ね合わせて接着したもので、乾燥材よりもさらに強度と寸法安定性に優れています。高品質な住宅には、この構造用集成材が用いられることが多く、建物の耐久性を高める上で重要な役割を担っています。

一方、グリーン材は伐採後すぐに製材された木材です。乾燥工程がないため、乾燥材に比べて価格が安く、入手しやすいというメリットがあります。しかし、グリーン材は乾燥が進むにつれて収縮や変形が起こりやすく、施工後に床鳴りや隙間が生じるなどの問題が発生する可能性があります。また、強度も乾燥材に劣るため、住宅の根太にはあまり適していません。

このように、根太の種類によって家の耐久性や快適さが大きく左右されます。家を建てる際やリフォームする際には、根太の種類にも気を配り、長期的に安心して暮らせる家づくりを心掛けましょう。

| 項目 | 乾燥材 | グリーン材 |

|---|---|---|

| 水分 | 人工的に除去済 | 伐採後そのまま |

| 寸法安定性 | 高 | 低 |

| 強度 | 高 | 低 |

| 床鳴り/歪み | 発生しにくい | 発生しやすい |

| 価格 | 高 | 低 |

| 入手性 | 普通 | 容易 |

| 住宅根太への適性 | 適している | 適していない |

| その他 | 構造用集成材はさらに高品質 | – |

根太の役割

家は、様々な部品が組み合わさって出来上がっていますが、その中で床を支える重要な役割を担っているのが「根太」です。根太は、床板の下に格子状に組まれた木材で、建物の土台と床板をつなぐ橋渡し的存在と言えるでしょう。

まず根太は、床にかかる重さを支えるという大切な役割を担っています。私たちが歩いたり、家具を置いたりすることで床には常に重さがかかります。この重さを根太がしっかりと受け止め、土台や基礎へと伝えているのです。もし根太がなければ、床は重さに耐えきれず、沈んだり、壊れたりする可能性があります。

次に、床の水平を保つのも根太の重要な役割です。根太を水平に設置することで、床の傾きを防ぎ、平らな床を実現できます。水平な床は、快適な歩行空間を作るだけでなく、家具の安定感にも繋がります。傾いた床では、歩くたびにバランスを崩したり、家具がガタついたりしてしまいます。

また、不快な床鳴りを防ぐ役割も担っています。床鳴りは、木材の乾燥や収縮、あるいは根太の固定不足によって発生することがあります。根太を適切な間隔で配置し、しっかりと固定することで、木材同士の摩擦を防ぎ、床鳴りの発生を抑えることができます。静かで快適な生活を送るためには、床鳴りの対策は欠かせません。

さらに、根太と根太の間には断熱材や遮音材を敷き込む空間ができます。この空間を利用することで、住宅の断熱性や遮音性を高めることができます。冬は暖かく、夏は涼しく、そして静かな居住空間を実現するために、根太は重要な役割を担っているのです。

このように、根太は住宅において、快適な暮らしを支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 重さを支える | 床にかかる重さを受け止め、土台や基礎へと伝える。 |

| 水平を保つ | 床の傾きを防ぎ、平らな床を実現する。 |

| 床鳴りを防ぐ | 木材同士の摩擦を防ぎ、床鳴りの発生を抑える。 |

| 断熱性・遮音性を高める | 根太と根太の間に断熱材や遮音材を敷き込む空間ができる。 |

根太の間隔

家の床を支える大切な骨組み、根太。この根太をどのくらいの間隔で配置するかは、床の丈夫さや使い道によって変わってきます。一般的には、30センチから45センチほどの間隔で設置するのが標準です。

なぜこの間隔が重要なのかというと、狭すぎると材料費がかさんでしまい、広すぎると床が沈んでしまうからです。ちょうど良い間隔にすることで、材料費を抑えつつ、しっかりとした丈夫な床を作ることができます。家の設計図には、根太の間隔が詳しく書かれているので、工事をする人はその指示に従って作業を進めます。

また、床材の種類によっても、最適な根太の間隔は異なります。畳の場合は、根太の間隔を狭くすることで、畳が沈み込むのを防ぎ、美しい仕上がりを保てます。一方、フローリングの場合は、畳に比べて沈み込みが少ないため、根太の間隔を広くすることも可能です。

例えば、重い家具を置く部屋や、人がたくさん集まる場所では、床に大きな負担がかかります。このような場合は、根太の間隔を狭くして強度を上げる必要があります。逆に、あまり使わない部屋や、軽い家具しか置かない部屋では、根太の間隔を少し広くしても問題ありません。

このように、根太の間隔は、家の構造や使い方、そして床材の種類などをよく考えて決める必要があります。適切な間隔で根太を設置することで、床の強度と安定性を高め、快適な暮らしを実現できるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 根太間隔の標準 | 30cm〜45cm |

| 間隔が狭い場合 | 材料費増加 |

| 間隔が広い場合 | 床が沈む |

| 畳の場合 | 間隔狭く |

| フローリングの場合 | 間隔広く |

| 重い家具/人が集まる場所 | 間隔狭く |

| あまり使わない/軽い家具の場所 | 間隔広く |

根太の点検

家は、人が安心して暮らすための大切な場所です。その家の土台となる床下には、根太と呼ばれる重要な部材があります。根太は、床板を支える横木であり、家の耐久性を保つ上で欠かせません。ですから、根太の状態を定期的に点検することは、家を長持ちさせる秘訣と言えるでしょう。

根太の点検は、湿気が溜まりやすい場所を中心に、念入りに行う必要があります。湿気は木材の大敵であり、根太を腐らせる原因となります。特に、浴室や台所の下、あるいは雨漏りが起きやすい場所などは、重点的に確認しましょう。点検は、まず目視で行います。根太の表面に、変色やひび割れ、カビなどがないかを確認します。次に、触診で確認します。指で押したり、軽く叩いたりして、柔らかくなっている部分や、空洞になっている部分がないかを確認します。木材が腐ると、もろくなって崩れやすくなります。また、シロアリの被害も確認しましょう。シロアリは木材を食い荒らすため、根太の強度を著しく低下させます。小さな穴や、木くずのようなものが落ちていないか、注意深く観察しましょう。

もし、点検で少しでも気になる点が見つかった場合は、専門の業者に相談することをお勧めします。専門家は、豊富な知識と経験に基づいて、根太の状態を的確に判断し、適切な対処法を提案してくれます。場合によっては、補修工事が必要になることもあります。例えば、腐食した部分を新しい木材で補強したり、シロアリの駆除を行ったりする必要があるかもしれません。早めに対処することで、被害の拡大を防ぎ、家の寿命を延ばすことができます。

新築の家でも、施工後には必ず点検を行いましょう。施工不良がないかを確認することは、家の安全性を確保するために非常に大切です。家を建てる際にも、湿気が溜まりにくい工法を採用するなど、将来のトラブルを予防するための工夫を取り入れると良いでしょう。家の土台である根太をしっかりと守り、長く安心して暮らせる家を実現しましょう。

| 点検箇所 | 点検方法 | 確認事項 |

|---|---|---|

| 床下(特に湿気が溜まりやすい場所:浴室、台所の下、雨漏りがしやすい場所など) | 目視 | 変色、ひび割れ、カビ |

| 床下(同上) | 触診 | 柔らかくなっている部分、空洞、シロアリの被害(小さな穴、木くず) |

新築の場合も施工後には必ず点検を行う。

気になる点があれば専門業者に相談。