小舞と日本の伝統建築

リフォームの初心者

先生、リフォームのチラシで『小舞』って言葉を見たんですが、どういう意味ですか?

リフォーム専門家

いい質問だね。『小舞』は、日本の伝統的な木造住宅で使われる壁の作り方の一つで、土壁の下地のことだよ。細い木や竹を格子状に組んで、縄で固定するんだ。壁の骨組みみたいなものだね。

リフォームの初心者

へえ、骨組みなんですね。今の家ではあまり見ないんですか?

リフォーム専門家

そうだね。今は、柱と柱の間に断熱材を入れて、プラスターボードという板を貼る工法が主流だから、小舞下地を見る機会は少なくなっているね。でも、古民家などをリフォームする時には、この小舞下地を修復したり、新しく作ったりすることがあるんだよ。

小舞とは。

日本の古い木造建築で、土壁の下地を作る代表的な方法である「小舞」について説明します。小舞は、柱と柱の間にある横木(貫)や、細かく割った竹などを縦横に組み合わせて、縄などでしっかりと編んで作られます。

小舞とは

小舞とは、日本の伝統的な木造建築に見られる、土壁の下地として用いられる建材のことです。特に、柱や梁といった建物の骨組みをそのまま外に見せる真壁造りでよく使われています。古民家や寺院など、歴史ある建物でこの真壁造りを目にすることが多いでしょう。土壁を柱や梁に直接塗ってしまうと、乾燥や地震の揺れでひび割れが生じやすくなります。そこで、小舞を間に挟むことで、土壁の強度を高め、ひび割れを防ぐのです。

小舞の材料は、竹や木を細く割ったものです。これを縦横に組み合わせて、縄でしっかりと編んで作ります。竹や木を編むことで、土壁の重さをしっかりと支えられる、丈夫な構造になります。この、まるで網目のように細かく編まれた構造こそが、小舞の大きな特徴です。この緻密な構造のおかげで、土壁の重さを分散させ、建物全体への負担を軽減する効果も期待できます。こうして小舞は建物の耐久性を高め、長持ちさせるのに一役買っているのです。

近年では、工期短縮やコスト削減のため、より簡便な工法が主流となっています。そのため、新しく建てられる住宅で小舞を見かけることは少なくなりました。しかし、小舞は日本の伝統的な建築技術を代表する重要なものであり、その技術は現代にも受け継がれています。古民家の修復などでは、今もなお小舞が使われており、職人の手によって丁寧に作られています。小舞を用いた土壁は、独特の風合いを持ち、調湿性や断熱性にも優れているため、現代の住宅でもその価値が見直されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 日本の伝統的な木造建築における土壁の下地材。特に真壁造りで使用される。 |

| 目的 | 土壁の強度を高め、ひび割れを防ぐ。土壁の重さを支え、建物全体への負担を軽減する。 |

| 材料 | 竹や木を細く割ったもの。 |

| 構造 | 縦横に組み合わせて縄で編んだ網目状の構造。 |

| 使用される建物 | 古民家、寺院などの歴史ある建物。近年では新築住宅では減少しているが、古民家の修復などでは現役で使用されている。 |

| 利点 | 土壁の強度向上、ひび割れ防止、建物への負担軽減、耐久性向上、独特の風合い、調湿性、断熱性。 |

| 現状 | 工期短縮やコスト削減のため、新築住宅では簡便な工法が主流となり、使用は減少。しかし、その価値が見直されている。 |

小舞の材料

家の壁を作るための下地材である小舞は、主に竹や木、縄といった自然素材で作られます。竹は、そのしなやかさと強度の高さ、そして入手しやすさから、昔から小舞の材料として重宝されてきました。中でも、真竹や孟宗竹は、特に優れた特性を持つため、よく使われています。真竹は、繊維が緻密で硬いため、小舞に求められる強度を十分に満たしてくれます。また、孟宗竹は、太くて肉厚なため、大きな壁を作る際に適しています。竹を小舞に使う際は、竹を細かく割って薄くし、適度な長さに調整することで、壁の表面に沿って曲げやすく、扱いやすい材料となります。

木を小舞の材料として使う場合は、一般的に杉や檜などの針葉樹が選ばれます。これらの木は、軽くて加工しやすく、また、適度な強度を持っているため、小舞の材料に適しています。杉は、まっすぐで節が少ないため、加工の手間が少なく、均一な小舞を作ることができます。檜は、独特の芳香を持ち、防虫効果も期待できるため、より快適な住まいづくりに貢献します。木を使う場合も、竹と同様に、細く割って薄くし、適切な長さに調整してから使います。

小舞の骨組みを固定するために使われる縄は、主に稲わらや麻などで作られています。稲わらは、入手しやすく、安価であるため、広く使われています。また、麻は、稲わらよりも強度が高いため、よりしっかりとした固定が必要な場合に適しています。これらの縄は、適度な強度と柔軟性を兼ね備えているため、小舞をしっかりと固定しつつ、地震などの揺れにも柔軟に対応することができます。

このように、竹や木、縄といった自然素材を使うことで、通気性や調湿性に優れた、快適な住環境を作り出すことができます。これらの材料は、日本の気候風土に適しており、湿気を吸ったり吐いたりすることで、室内を快適な状態に保ってくれます。また、自然素材ならではの温かみも、住まいに安らぎを与えてくれるでしょう。

| 材料 | 種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 竹 | 真竹 | 繊維が緻密で硬く、強度が高い | 小舞の骨組み |

| 孟宗竹 | 太くて肉厚、大きな壁に適している | ||

| 木 | 杉 | まっすぐで節が少ない、加工しやすい | 小舞の骨組み |

| 檜 | 芳香があり、防虫効果も期待できる | ||

| 縄 | 稲わら | 入手しやすい、安価 | 小舞の固定 |

| 麻 | 稲わらより強度が高い |

小舞の作り方

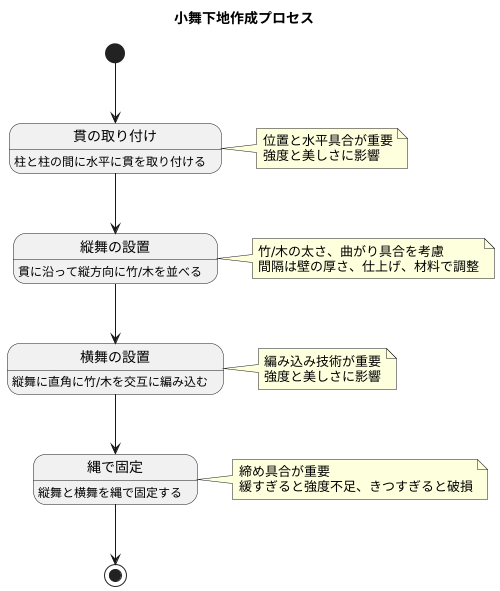

家を建てる際、壁を作るための下地として小舞を組む工程はとても大切です。この小舞作りは、熟練した職人の技が光る作業です。まず、柱と柱の間を水平に繋ぐ貫を取り付けます。この貫の位置と水平具合が、出来上がる壁の強度や美しさに大きく影響するため、正確さが求められます。次に、この貫に沿って、縦方向に竹や木を隙間なく並べていきます。これが縦舞と呼ばれるもので、壁の骨組みの役割を果たします。縦舞の間隔は、壁の厚さや仕上げ、使用する材料によって調整します。一般的には、手のひらほどの幅で均等に配置していきます。この時、竹や木の太さ、曲がり具合などを考慮しながら選定し、配置することで、強度と仕上がりの美しさを両立させます。縦舞の設置が完了したら、いよいよ横舞の作業に入ります。横舞は、縦舞に直角になるように、竹や木を交互に編み込んでいきます。この編み込みの技術が職人の腕の見せ所であり、仕上がりの美しさ、そして壁の強度を左右します。しっかりと編み込むことで、土壁を支える丈夫な下地が作られます。縦舞と横舞を固定するために、縄を用いて丁寧に結び付けていきます。この縄の結び方も、職人の経験と技術が求められる重要な工程です。きつく締めすぎると竹や木が割れてしまう可能性があり、緩すぎると強度が不足するため、絶妙な力加減が必要です。こうして、縦舞と横舞が格子状に組み合わさり、小舞下地が完成します。小舞の編み方は地域によって様々で、それぞれ独特の模様が生まれます。材料も竹や木の種類、縄の種類など、地域によって違いがあり、その土地の気候や風土に適した工法が受け継がれてきました。これらは、古くから続く日本の建築技術の奥深さを物語っています。

小舞の利点

小舞とは、竹や木を細かく割って編んだ建材で、主に土壁の下地として使われます。 この小舞を使うことで、土壁の強度や持ちが良くなるだけでなく、様々な利点があります。

まず第一に、小舞は竹や木といった自然素材で作られているため、呼吸をするように湿気を逃がす優れた通気性を持っています。壁の内側に湿気がこもると、カビやダニが発生しやすくなりますが、小舞を使うことでその湿気を外へ逃がし、カビやダニの発生を抑えることができます。

さらに、小舞には室内の湿度を快適に保つ調湿性も備わっています。乾燥した季節には、小舞に含まれる水分を放出し、湿度の高い季節には、余分な水分を吸収することで、一年を通して快適な室内環境を作り出してくれます。これは、エアコンのように人工的に湿度を調整するのではなく、自然の力を使った湿度調整なので、体に優しく、省エネルギーにも繋がります。

また、小舞は土壁の重さを分散させる役割も担っています。土壁はそれ自体にかなりの重さがありますが、小舞を下地として使うことで、この重さが一点に集中するのを防ぎ、建物全体への負担を軽減します。これは、建物の寿命を延ばすことにも繋がります。

このように、小舞は通気性、調湿性、そして建物の構造への負担軽減という点で、多くの利点を持っています。日本の高温多湿な気候風土において、小舞は古くから使われてきた知恵の結晶であり、健康で快適な住環境を作る上で、非常に優れた建材と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | 竹や木 |

| 主な用途 | 土壁の下地 |

| 利点 | 1. 通気性 2. 調湿性 3. 土壁の重さを分散 |

| 通気性のメリット | 壁内の湿気を逃がし、カビ・ダニの発生を抑制 |

| 調湿性のメリット | 快適な室内湿度を保ち、省エネにも貢献 |

| 重さ分散のメリット | 建物全体への負担を軽減し、寿命を延長 |

現代建築と小舞

現代の建築では、費用や工事の期間といった現実的な問題から、小舞を使った土壁は徐々に姿を消しつつあります。かつてはどこにでも見られた土壁ですが、工期が短く費用も抑えられる乾式工法の普及により、その需要は減少しています。しかし、近年、自然素材への回帰や伝統的な建築様式への再評価といった動きが見られる中で、小舞に再び光が当たり始めています。

土壁の骨組みとなる小舞は、竹や木を細かく割いて編んだもので、職人の熟練した技術によって作られます。小舞を使った土壁は、優れた断熱性・調湿性を備えています。夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適な室内環境を保つのに役立ちます。また、土壁は湿気を吸ったり吐いたりする能力が高いため、結露を防ぎ、カビやダニの発生を抑える効果も期待できます。さらに、独特の風合いを持つ土壁は、視覚的にも心地よい空間を演出します。自然素材ならではの温もりと美しさは、現代建築においても大きな魅力と言えるでしょう。

環境問題への意識が高まる現代において、小舞は環境にも優しい建材として注目されています。小舞の材料となる竹や木は、再生可能な資源です。また、土壁は解体後も土に還すことができるため、廃棄物による環境負荷を低減できます。持続可能な社会の実現に向けて、小舞のような自然素材の活用はますます重要性を増していくでしょう。

小舞を使った建築は、日本の伝統的な技術を継承するだけでなく、現代社会のニーズにも合致するものです。今後、小舞の特性を活かした新しい建築の可能性を探求していくことで、より快適で環境に優しい住まいを実現できるはずです。伝統を守りつつ、新しい技術を取り入れ、小舞の新たな可能性を広げていくことが期待されます。

| メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|

|

|

|

小舞の未来

小舞は、日本の伝統的な建築工法において、壁を構成する上で欠かせない技術です。 竹や木を細かく裂いて編んだ下地に土を塗り重ねることで、耐火性や断熱性に優れた壁が作られます。古くから受け継がれてきたこの技術は、日本の風土や気候に適した、持続可能な建築を実現する上で重要な役割を担ってきました。

しかし、近年では、工期が短く費用を抑えられる工法が普及したことで、小舞を用いる職人は減少の一途を辿っています。 伝統的な技術を継承していくためには、熟練の職人が持つ知識や技を若い世代に伝えていくことが急務です。そのためには、小舞の魅力を広く伝えるとともに、職人たちが技術を教えやすい環境を整備する必要があります。例えば、小舞の技術を体験できるワークショップを開催したり、専門の学校を設立するといった取り組みが考えられます。

また、小舞の技術を現代建築に取り入れる方法を模索することも重要です。 小舞は、自然素材を用いるため環境負荷が低く、独特の風合いを持つことから、現代建築においても新たな価値を生み出す可能性を秘めています。例えば、小舞の壁をデザインの一部として取り入れたり、小舞の技術を応用した新しい建材を開発することで、伝統と現代性を融合した、より魅力的な建築空間が創造できるでしょう。

さらに、小舞は、日本の建築文化の象徴として、その価値を再認識する必要があります。 小舞を用いた建築物は、日本の美しい景観を形作る上で重要な役割を果たしてきました。自然素材を用い、職人の手仕事によって丁寧に仕上げられる小舞の壁は、日本の伝統的な美意識を体現しています。小舞を通して、自然と共生してきた日本の建築文化を見つめ直し、未来へと繋いでいくことが大切です。

小舞は、単なる建築技術ではなく、日本の文化や歴史を伝える大切な遺産です。伝統を守りつつ、現代社会のニーズに合わせた活用方法を模索することで、小舞は未来の建築においても重要な役割を果たしていくことでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 小舞とは | 日本の伝統的な建築工法。竹や木を細かく裂いて編んだ下地に土を塗り重ねる。耐火性、断熱性に優れる。 |

| 現状 | 工期が短く費用を抑えられる工法の普及により、職人が減少。技術継承が課題。 |

| 継承のための対策 | ・小舞の魅力を広く伝える ・職人たちが技術を教えやすい環境を整備する ・ワークショップ開催や専門学校設立 |

| 現代建築への活用 | ・自然素材、環境負荷が低い ・独特の風合い ・デザインの一部としての活用 ・小舞の技術を応用した新しい建材開発 |

| 文化的価値 | 日本の建築文化の象徴。日本の美しい景観を形作る。日本の伝統的な美意識を体現。 |