匠の技!待ちホゾで建物の寿命を延ばす

リフォームの初心者

先生、「待ちホゾ」って敷居を取り付ける時の細工のことですよね?よくわからないので教えてください。

リフォーム専門家

そうだね。「待ちホゾ」は、柱に穴を開けておくんだよ。その穴を「待ち臍」または「雇い臍」とも呼ぶんだ。敷居にも同じように穴を開けて、柱の穴に差し込むことで、敷居を固定する技法のことだよ。

リフォームの初心者

なるほど。柱に穴を開けて、そこに敷居をはめ込むんですね。でも、ただ差し込むだけだと、すぐに外れてしまいそうです。

リフォーム専門家

いいところに気がついたね。ただ差し込むだけではないんだ。込み栓を打ったり、横から別の木片を入れて固定したりする方法もあるんだよ。具体的な方法は様々で、大工さんの腕の見せ所だね。

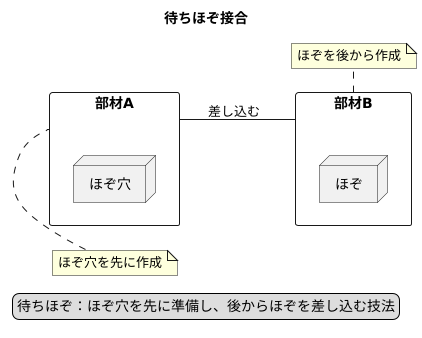

待ちホゾとは。

家の改修工事でよく使う『待ちほぞ』という言葉について説明します。『待ちほぞ』とは、敷居などの建具を取り付けるための木工細工のことです。柱に『待ちほぞ』と呼ばれる穴(待ち臍/雇い臍ともいいます)をあけておき、敷居にも同じ形の穴をあけて、そこに差し込んで固定します。他にも、横から込み栓を打ち込んで固定する方法もありますが、詳しいことは専門の職人さんに聞くのが良いでしょう。

待ちホゾとは

待ちほぞは、日本の伝統的な木造建築における、木材と木材をつなぎ合わせる技法です。ほぞ穴と呼ばれる穴をあけた木材に、ほぞと呼ばれる突起部分を差し込んで接合します。まるで鍵と鍵穴のように、木材同士がぴったりと組み合わさり、釘や金物を使わずにしっかりと固定されます。

この技法は、古くから日本の建築物で広く用いられてきました。特に、敷居や鴨居といった、開口部周りの造作材を取り付ける際に多く使われています。というのも、これらの部分は建物の構造上重要な役割を果たしており、強固な接合が必要となるからです。待ちほぞは、木材同士を強く結びつけるだけでなく、地震の揺れにも柔軟に対応できるという利点があります。

待ちほぞ接合は、高度な技術と熟練した職人技を必要とします。まず、接合する木材に正確な寸法でほぞ穴とほぞを加工します。少しでもずれが生じると、しっかりと組み合わないため、精密な作業が求められます。そして、加工した木材を丁寧に組み合わせ、槌などで叩いてしっかりと接合します。この時、木材に余計な力が加わらないよう、細心の注意を払う必要があります。

古来より神社仏閣や伝統的な日本家屋などで使われてきた待ちほぞは、その高い耐久性と耐震性によって、建物の長寿命化に貢献してきました。現代においても、その優れた技術は高く評価されており、近年では、環境への配慮や美しさへの追求といった観点からも、現代建築に取り入れられるケースが増えています。木のぬくもりを感じられる、美しく、そして丈夫な建物を作る上で、待ちほぞは欠かせない技術と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 技法名 | 待ちほぞ |

| 概要 | 日本の伝統的な木造建築における木材接合技法。ほぞ穴とほぞを組み合わせて、釘や金物を使わずに木材を固定する。 |

| 用途 | 敷居、鴨居などの開口部周りの造作材の接合。強固な接合が必要な部分に使用される。 |

| 利点 | 木材同士を強く結びつける、地震の揺れに柔軟に対応できる、高い耐久性と耐震性、建物の長寿命化に貢献。 |

| 特徴 | 高度な技術と熟練した職人技が必要。正確な寸法でほぞ穴とほぞを加工する必要がある。 |

| 歴史 | 古来より神社仏閣や伝統的な日本家屋で使用されてきた。近年では現代建築にも取り入れられている。 |

待ちホゾの種類

木組みの技法の一つである待ちほぞには、実に様々な種類があります。それぞれに異なる特徴を持つため、建物の用途や構造、そして職人の好みによって使い分けられます。ここでは代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

まず、「柱差し込みほぞ」があります。これは、柱に穴を開け、そこに敷居などの横架材を差し込む方法です。この方法は、接合部が非常に頑丈になり、地震や台風などの外力に強い建物を作ることができます。特に、伝統的な木造建築でよく用いられてきました。柱に開ける穴の形や深さ、そして差し込む材の形も様々で、熟練した職人は、建物の構造や木材の特性に合わせて、最適な形状を選びます。

次に、「込み栓ほぞ」について説明します。これは、二つの部材を組み合わせた後、その接合部に穴を開け、木片を打ち込んで固定する方法です。この木片のことを込み栓と言います。込み栓を使うことで、部材同士をしっかりと固定することができます。また、必要に応じて込み栓を抜くことで、部材を簡単に取り外すことができるため、改修や解体作業が容易になります。このため、近年では、この方法が広く採用されています。

その他にも、「継ぎ込みほぞ」や「渡りあごほぞ」など、様々な種類の待ちほぞがあります。それぞれに強度に違いがあり、また、美観にも影響します。例えば、継ぎ込みほぞは、木材を継ぎ足す際に用いられ、見た目もすっきりとした仕上がりになります。渡りあごほぞは、複雑な形状の部材を接合する際に用いられ、高い強度を実現できます。

このように、待ちほぞは、日本の木造建築にとって欠かせない技術です。古くから受け継がれてきた様々な種類の待ちほぞを理解し、適切に使い分けることで、美しく、そして頑丈な建物を建てることができるのです。

| 待ちほぞの種類 | 特徴 | 用途 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 柱差し込みほぞ | 接合部が頑丈で、地震や台風などの外力に強い。 | 伝統的な木造建築 | 柱に開ける穴の形や深さ、差し込む材の形も様々。 |

| 込み栓ほぞ | 部材同士をしっかりと固定でき、必要に応じて取り外しも容易。 | 近年広く採用されている。 | 込み栓を抜くことで改修や解体作業が容易。 |

| 継ぎ込みほぞ | 木材を継ぎ足す際に用いられ、見た目もすっきり。 | 木材の継ぎ足し | – |

| 渡りあごほぞ | 複雑な形状の部材を接合でき、高い強度を実現。 | 複雑な形状の部材の接合 | – |

待ちホゾの利点

待ちホゾは、木材同士を組み合わせる伝統的な技法で、釘や金物を使わずに接合します。そのため、様々な利点があります。

まず第一に、木材の寿命を延ばすことができます。釘や金物を使うと、それらが錆びて木材を腐らせる原因となることがあります。しかし、待ちホゾは木材のみで接合するため、そのような心配がありません。木材本来の強度を保ちながら、長持ちする建物を作ることができます。

第二に、建物の耐震性を高める効果も期待できます。地震の揺れによって建物が変形した場合、釘や金物で固定された接合部は、その一点に力が集中し、破損しやすくなります。一方、待ちホゾは、木材同士が噛み合って接合されているため、力が分散され、建物全体で揺れを吸収することができます。これにより、地震に強い、しなやかな構造を実現できます。

第三に、見た目の美しさも大きな魅力です。釘や金物が見えないため、木材の自然な風合いを活かした、美しい仕上がりになります。複雑に組み合わされた形状は、職人の技術の高さを示すとともに、日本の伝統的な美意識を感じさせます。繊細で精巧な細工は、見る人の心を掴み、空間に風格を与えます。

これらの利点から、近年、待ちホゾは、伝統的な建築物だけでなく、現代建築にも積極的に取り入れられています。デザイン性と機能性を兼ね備えた、魅力的な接合方法として、再び注目を集めているのです。古の知恵と現代の技術が融合することで、より強く、美しく、そして長く住み続けられる家づくりが可能になります。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 木材の寿命を延ばす | 釘や金物を使わないため、錆による木材の腐食を防ぎ、木材本来の強度を保ち、長持ちする。 |

| 建物の耐震性を高める | 木材同士が噛み合って接合されているため、力が分散され、建物全体で揺れを吸収し、地震に強い構造を実現。 |

| 見た目の美しさ | 釘や金物が見えないため、木材の自然な風合いを活かした美しい仕上がりになり、日本の伝統的な美意識を感じさせる。 |

待ちホゾの施工

「待ちほぞ」は、日本の伝統的な木造建築において、木材同士を強固に接合するための技法です。二つの部材を組み合わせる際、一方に突起(ほぞ)を作り、もう一方にほぞを受け入れる穴(ほぞ穴)を掘ります。このほぞをほぞ穴に差し込むことで接合しますが、このとき、ほぞ穴をあらかじめ用意しておき、ほぞを持つ部材をそこに組み込むことから、「待ちほぞ」と呼ばれます。

待ちほぞの施工は、高い精度と熟練した技術が求められる緻密な作業です。まず、接合する部材の寸法に合わせて、正確にほぞ穴の位置と大きさを墨付けします。この墨付けのわずかなずれが、最終的な接合部の強度や美観に大きく影響するため、経験に基づく正確な判断が必要です。次に、ノミや鋸などの道具を用いて、墨付け通りにほぞ穴を丁寧に掘り進めます。このとき、穴の深さや角度、形状などを正確に保つことが重要です。特に、ほぞ穴の壁面は滑らかで、かつ直角に仕上げる必要があり、職人の腕の見せ所となります。

一方、ほぞを加工する際も、ほぞ穴とぴったりと合うように寸法を調整しなければなりません。わずかな誤差も許されず、ミリ単位の精密な加工が求められます。こうして加工されたほぞとほぞ穴を組み合わせ、金槌で軽く叩き込み、しっかりと接合します。このとき、無理な力を加えると木材が割れる恐れがあるため、木材の性質を見極めながら慎重に作業を進めることが重要です。

近年は、機械による加工技術も進歩していますが、最終的な調整や仕上げは、今もなお職人の手作業に頼っています。一つ一つの部材を丁寧に加工し、組み上げていくことで、強固で美しい接合部が完成します。この緻密な手作業こそが、日本の伝統的な木造建築の真髄であり、建物の耐久性や美観を支える重要な要素と言えるでしょう。

まとめ

日本の伝統的な木造建築には、釘や金物を使わずに木材を繋ぐ、素晴らしい技術があります。それが「待ちほぞ」と呼ばれる技法です。これは、木材に凸となる部分と凹となる部分を彫り込み、それらを組み合わせて接合する方法です。まるでパズルのピースのように、それぞれの部材がぴったりと組み合わさり、強固な構造を作り出します。

待ちほぞは、単に木材を接合するだけでなく、建物の寿命を延ばし、地震にも強い建物を作る上で重要な役割を果たします。釘や金物を使うと、経年劣化によって錆びたり、木材を腐食させる原因となることがあります。しかし、待ちほぞは木材のみを使用するため、そのような心配がありません。また、木材同士がしっかりと組み合わさっているため、地震の揺れにも柔軟に対応し、建物全体の倒壊を防ぎます。

さらに、待ちほぞは、日本の伝統美を体現する美しい見た目も特徴です。複雑に組み合わされた木材は、職人の技術と経験の結晶であり、見る者を魅了します。木材の自然な風合いと、精巧な細工が織りなす美しさは、日本の建築文化の誇りと言えるでしょう。

近年、コンクリート造の建物が増える中で、木造建築の良さが見直されています。木の温もりや、自然素材ならではの心地よさは、現代社会においても高く評価されています。待ちほぞのような伝統的な技術は、古き良きものを大切にしながら、新しい技術も取り入れることで、進化を続けています。例えば、コンピューター制御の工作機械を用いることで、より精度の高い加工が可能になり、複雑な形状のほぞ作りも容易になりました。

待ちほぞは、日本の木造建築の象徴的な技術であり、未来へ受け継いでいくべき貴重な財産です。今後、より多くの建築物で、この技術が活用され、日本の木造建築がさらに発展していくことを期待しています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 接合方法 | 木材に凸凹を彫り込み、組み合わせて接合(釘や金物不使用) |

| 耐久性 | 錆や腐食の心配がなく、建物の寿命を延長 |

| 耐震性 | 木材同士がしっかりと組み合わさり、揺れに柔軟に対応 |

| 美的側面 | 複雑な細工と木材の風合いが織りなす日本の伝統美 |

| 現代における活用 | コンピューター制御の工作機械による高精度加工 |

| 利点まとめ | 木の温もり、自然素材、地震に強い、美しい見た目 |