大工の匠技!寄せ蟻の奥深き世界

リフォームの初心者

先生、『寄せ蟻』ってリフォームの用語で出てきたんですけど、どういう意味ですか?なんか難しい技みたいなんですが…

リフォーム専門家

そうだね、『寄せ蟻』は難しい技法だよ。吊り束などの造作に使う技で、簡単に言うと、蟻継ぎという木材の接合方法の一つで、上から蟻状の突起を落として、横にスライドさせて組み合わせることで、がっちりと固定する方法なんだ。

リフォームの初心者

上から落として横にスライド…って、ちょっと想像しづらいです。どうしてそんな難しい方法を使うんですか?

リフォーム専門家

確かに難しいけど、この方法だと、木材同士を釘や金具を使わずに接合できるから、仕上がりが綺麗で強度も高くなるんだ。だから、特に高い技術が求められる場所に用いられるんだよ。

寄せ蟻とは。

家の改修工事で使う『寄せ蟻』という言葉について説明します。『寄せ蟻』は、吊り束などの部材を作る時に用いる技法です。蟻継ぎという、木材同士を組み合わせる方法の一つで、上から蟻状の突起を落とし込み、横に滑らせて組み合わせることで、木材をしっかり固定します。この技法は、高い技術が必要とされる難しい技法です。

寄せ蟻とは

寄せ蟻とは、日本の伝統的な木造建築技術において、木材同士を繋ぎ合わせるための高度な技法です。釘や金具などの金属を使わずに、木材そのものの形状を巧みに利用して接合するため、木の持つ自然な美しさを保ちつつ、強固な構造を実現できます。名前の由来は、蟻のように小さな突起を木材に無数に刻み込み、それらを噛み合わせるようにして繋げる様子からきています。この小さな突起部分は、「蟻」と呼ばれ、その形状や大きさは繋げる木材の大きさや用途によって緻密に計算され、調整されます。

寄せ蟻の加工には、高度な技術と経験が求められます。まず、繋ぎ合わせる木材の両面に、蟻の形に合わせて正確に印を付けます。次に、その印に沿って鑿や鋸などの道具を用いて、丁寧に蟻を刻んでいきます。この時、蟻の形状が少しでもずれると、接合がうまくいかないため、熟練の大工の技と集中力が欠かせません。蟻が刻まれた木材は、まるでパズルのピースのようにぴったりと組み合わさり、釘や金具を使わなくても、強固に接合されます。

寄せ蟻は、木材の伸縮にも柔軟に対応できるという利点があります。木材は、湿度の変化によって伸縮しますが、寄せ蟻による接合は、この伸縮を吸収できるため、木材が割れたり、接合部分が緩んだりするのを防ぎます。古くから神社仏閣や城など、重要な建築物に用いられてきたことからも、寄せ蟻の強度と耐久性、そして美しさが高く評価されてきたことが分かります。現代でも、その優れた技術は受け継がれており、伝統的な木造建築物だけでなく、現代建築にも活かされています。寄せ蟻は、日本の木工技術の粋を集めた、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 寄せ蟻 |

| 定義 | 日本の伝統的な木造建築技術で、木材同士を繋ぎ合わせる高度な技法。釘や金具を使わず、木材の形状を利用。 |

| 由来 | 蟻のように小さな突起(蟻)を木材に刻み、噛み合わせる様子から。 |

| 特徴 |

|

| 加工方法 |

|

| 利点 | 木材の伸縮を吸収し、割れや緩みを防ぐ。 |

| 用途 | 神社仏閣、城などの重要建築物、現代建築 |

| 評価 | 強度、耐久性、美しさが高く評価。日本の木工技術の粋を集めた職人技。 |

寄せ蟻の利点

寄せ蟻接合は、釘や金具を一切使わず、木材同士を組み合わせる伝統的な技法です。この技法には、現代の建築にも多くの利点があります。まず挙げられるのは、建物の寿命を延ばす効果です。釘や金具を使うと、それらが錆びて木材を腐らせる原因となります。しかし、寄せ蟻接合では木材のみを使うため、そのような心配がありません。木材の腐食が抑えられることで、結果的に建物の寿命が延び、長く安心して住むことができます。

次に、寄せ蟻接合は、非常に高い強度と耐震性を実現します。木材同士が複雑に噛み合わさることで、強固な構造が生まれるのです。これは、まるで一枚の大きな板のように一体化するため、地震の揺れにも柔軟にしなり、建物全体への負担を軽減します。釘や金具を使った接合では、揺れによって接合部分が壊れる可能性がありますが、寄せ蟻接合はそうしたリスクを最小限に抑えることができます。

さらに、寄せ蟻接合は見た目にも美しいという利点があります。木材本来の色や木目を活かした、自然で温かみのある仕上がりになります。これは、和風の建築物との相性が良く、空間に落ち着いた雰囲気を醸し出します。現代建築では、コンクリートや金属など無機質な素材が使われることが多いですが、寄せ蟻接合のような伝統技術を取り入れることで、自然と調和した、安らぎのある空間を創り出すことができます。近年、自然素材への関心の高まりとともに、このような古来から伝わる木工技術が見直されています。環境への負荷が少ないだけでなく、美観や機能性にも優れていることから、今後の建築においても、より一層注目されることでしょう。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 建物の寿命を延ばす | 釘や金具を使わないため、錆びによる木材の腐食を防ぎ、建物の寿命を延ばす。 |

| 高い強度と耐震性 | 木材同士が複雑に噛み合うことで強固な構造となり、地震の揺れにも柔軟にしなり、建物全体への負担を軽減する。 |

| 美しい見た目 | 木材本来の色や木目を活かした自然で温かみのある仕上がりになり、和風の建築物との相性が良く、落ち着いた雰囲気を醸し出す。 |

寄せ蟻の種類

家屋の骨組みを組み上げる際に欠かせない技術である「寄せ蟻」。木材同士を繋ぎ合わせるための様々な形状があり、それぞれに特徴があります。ここでは代表的な寄せ蟻の種類について詳しく見ていきましょう。

まず、「蟻送り」と呼ばれる技法があります。これは、接合する木材の端に斜めの突起を彫り込み、まるで蟻が列をなして進むように、木材をスライドさせて組み合わせる方法です。この斜めの突起部分を作るには、高度な技術と経験が必要です。熟練した大工でなければ綺麗に仕上げることは難しく、時間もかかります。しかし、その分、非常に強固な接合を作り出すことができます。地震や台風などの外力にも強く、昔ながらの日本家屋でよく用いられてきた伝統的な技法です。

次に、「蟻掛け」と呼ばれる技法があります。蟻送りと比較すると、こちらは比較的簡単な方法です。木材の端に鉤状の突起を彫り込み、上から落とし込むように組み合わせます。蟻送りのように木材をスライドさせる必要がないため、施工にかかる時間も短縮できます。しかし、蟻送りと比べると接合部の強度が劣るため、大きな荷重がかかる箇所には不向きです。主に、棚や小家具などの接合に用いられます。

その他にも、様々な形状の寄せ蟻が存在します。例えば、「追掛け大栓継ぎ」は、木材の端部に大きな穴を開け、そこに栓を打ち込んで接合する方法です。木材同士の接触面積が広く、非常に強固な接合となります。また、「金輪継ぎ」は、木材の端部に金属の輪をはめ込み、ボルトで固定する方法です。金属の強度により、高い耐荷重を実現できます。

このように、寄せ蟻には様々な種類があり、建物の構造や用途、そして施工にかかる時間や費用などを考慮して、最適な方法を選択することが重要です。それぞれの蟻の特徴を理解し、経験豊富な大工と相談しながら、家づくりを進めていきましょう。

| 寄せ蟻の種類 | 形状 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 蟻送り | 斜めの突起を彫り込み、スライドさせて組み合わせる | 強固な接合、施工に時間と技術が必要 | 伝統的な日本家屋、地震や台風などの外力に強い |

| 蟻掛け | 鉤状の突起を彫り込み、上から落とし込む | 蟻送りより簡単で施工時間が短い、強度は蟻送りより劣る | 棚、小家具など |

| 追掛け大栓継ぎ | 木材の端部に大きな穴を開け、栓を打ち込む | 木材同士の接触面積が広く、非常に強固な接合 | – |

| 金輪継ぎ | 木材の端部に金属の輪をはめ込み、ボルトで固定 | 金属の強度により、高い耐荷重を実現 | – |

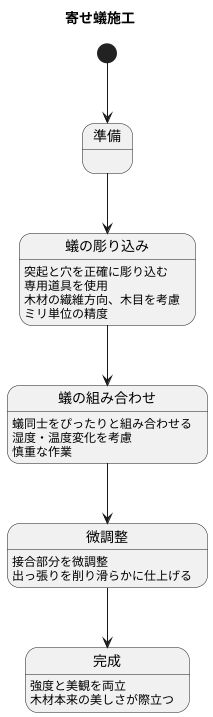

寄せ蟻の施工方法

寄せ蟻は、木材同士を繋ぐ伝統的な技法で、釘や金具を使わずに木材だけで接合するため、木の持つ自然な風合いを損ないません。その施工は、熟練した職人技と緻密な作業が求められます。

まず、接合する二つの木材に、蟻の頭のような突起と、それを受け入れる蟻の巣のような穴を正確に彫り込みます。この突起と穴を蟻と呼び、この蟻を隙間なく組み合わせることで、木材同士がしっかりと組み合わさるのです。蟻を彫り込む際には、専用の道具を用いて、木材の繊維方向や木目などを考慮しながら、ミリ単位の精度で作業を進めます。わずかなズレも許されません。熟練の職人は、長年の経験と勘を頼りに、木材の状態を見極めながら、最適な角度や深さで蟻を彫り込んでいきます。

次に、彫り込んだ蟻同士をぴったりと組み合わせます。この工程は、寄せ蟻施工の最も重要な部分であり、職人の技量が問われます。木材は、湿度や温度によって伸縮するため、その変化も考慮しながら、丁寧に蟻を組み合わせていきます。力任せに押し込むと、木材が割れてしまう恐れがあるため、慎重な作業が求められます。

最後に、接合部分を微調整し、全体の形を整えます。出っ張った部分を削り、滑らかに仕上げることで、強度と美観を両立させます。完成した寄せ蟻接合部は、まるで一つの木材から彫り出されたかのような、美しい仕上がりとなります。釘や金具を使わないため、木材本来の美しさが際立ち、時を経るごとに味わいを増していきます。寄せ蟻の施工は、まさに日本の伝統技術の粋と言えるでしょう。

寄せ蟻の継承

木の温もりと歴史が織りなす、寄せ蟻という技。近年、家づくりは便利さを追い求め、機械化が進みました。その陰で、昔ながらの技は影を潜めつつあります。しかし、今再び、寄せ蟻の素晴らしさが見直されています。なぜなら、そこには先人の知恵と技術が凝縮されているからです。

寄せ蟻とは、木材同士を繋ぐ技の一つです。釘や金具を使わず、木と木を組み合わせることで、驚くほどの強度を生み出します。蟻の頭のような形をした突起部分を、互いに噛み合わせるように繋ぎ合わせるため、地震や風雨にもびくともしません。また、釘を使わないため、木材が腐食しにくく、家の寿命も長くなります。まさに、自然の力を最大限に活かした、環境にも優しい技術と言えるでしょう。

寄せ蟻の継ぎ目は、見た目にも美しいものです。職人が一つ一つ丁寧に削り出した木材は、滑らかな曲線を描きます。その継ぎ目は、まるで芸術作品のように、見る人の心を惹きつけます。機械では決して真似できない、人の手だからこそ生まれる温もりが、そこにあります。

しかし、この素晴らしい技術を扱う職人は、年々減ってきています。若い世代に技術を伝えるためには、育成の場が必要です。また、一般の人々にも寄せ蟻の素晴らしさを知ってもらうことで、需要を高め、技術の継承を後押しすることも大切です。家づくりの際には、ぜひ寄せ蟻という選択肢も考えてみてください。それは、日本の建築文化を守ることに繋がるだけでなく、より良い住まいを手に入れることにも繋がるはずです。

寄せ蟻は、単なる接合技術ではありません。日本の文化、歴史、そして自然への敬意が込められた、かけがえのない財産です。この技術を未来へ繋いでいくために、私たち一人一人ができることを考えていきましょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 技法 | 釘や金具を使わず、木と木を蟻の頭のような形の突起で噛み合わせる伝統技術。 |

| 強度 | 木材同士の組み合わせにより、地震や風雨にも強い。 |

| 耐久性 | 釘を使わないため、木材が腐食しにくく、家の寿命が長い。 |

| 環境への配慮 | 自然の力を最大限に活かした、環境に優しい技術。 |

| 美的価値 | 職人が丁寧に削り出した木材は滑らかな曲線を描いて美しく、芸術的。 |

| 課題 | 技術を扱う職人が年々減少している。技術継承のための育成の場と、一般への認知度向上が必要。 |

| 文化的価値 | 日本の文化、歴史、自然への敬意が込められた、かけがえのない財産。 |

寄せ蟻と現代建築

日本の伝統的な木造建築技術である寄せ蟻は、現代の建築物にも活かされています。古民家を新しく作り直す取り組みや、和風建築を新しく建てる際にも、この技術は採用される事例が増えています。古くから伝わる技術でありながら、現代の建築技術と組み合わせることで、新たな可能性も広がっています。

例えば、木材をあらかじめ工場で加工するプレカット技術を使うことで、寄せ蟻の加工にかかる手間と時間を大幅に減らし、建築費用を抑えることができます。また、コンピューター制御による精密な加工技術と組み合わせることで、より複雑で精緻な寄せ蟻構造を作り出すことも可能になりました。

寄せ蟻は、木材同士を組み合わせる際に、凸凹の形状を組み合わせることで、釘や金物を使わずに接合する技術です。この技術によって、木材の強度を最大限に引き出すことができ、地震や風などの外力にも強い建物を作ることができます。

現代建築では、コンクリートや鉄骨が主要な建材として使われていますが、木材の持つ温もりや風合いを見直す動きが高まっています。寄せ蟻などの伝統的な木造建築技術は、木材の美しさを引き出し、建物に独特の風格を与えます。また、木材は再生可能な資源であり、環境への負荷が少ない建材として注目されています。

現代建築に伝統的な技術を取り入れることは、建物の強度や美観を高めるだけでなく、日本の文化を後世に伝えていくという点でも重要な意味を持ちます。寄せ蟻は、先人の知恵と技術が凝縮された貴重な財産であり、未来の建築にも受け継がれていくべき技術です。伝統と革新を融合させながら、寄せ蟻の技術は進化を続けています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寄せ蟻とは | 日本の伝統的な木造建築技術。木材同士を凸凹の形状で組み合わせ、釘や金物を使わずに接合する。 |

| 現代建築での活用 | 古民家の再建や和風建築の新築で採用が増えている。 |

| 現代技術との融合 |

|

| 寄せ蟻のメリット |

|

| 文化的意義 | 日本の文化を後世に伝える。 |