逃げ墨:隠れた場所に線を引く技術

リフォームの初心者

先生、「逃げ墨」って、どういう意味ですか?リフォームでよく聞く言葉なので、ちゃんと理解しておきたいです。

リフォーム専門家

逃げ墨とは、本来墨を打ちたい場所に直接打てない時に、少しずらした場所に平行に打つ墨のことだよ。例えば、基礎工事で、本来は基礎の中心に墨を打ちたいけど、邪魔なものがあって打てない場合、中心から少しずらして墨を打つ。これが逃げ墨だ。

リフォームの初心者

なるほど。でも、ずらしてしまうと、正確な位置が分からなくなってしまいませんか?

リフォーム専門家

大丈夫。ずらした距離は決まっていて、墨の横に『中心から30mm』のように書き込んでおくんだ。そうすれば、後で正確な位置に戻せるからね。逃げ墨は、正確な位置が分からなくなるのを防ぐための工夫の一つなんだよ。

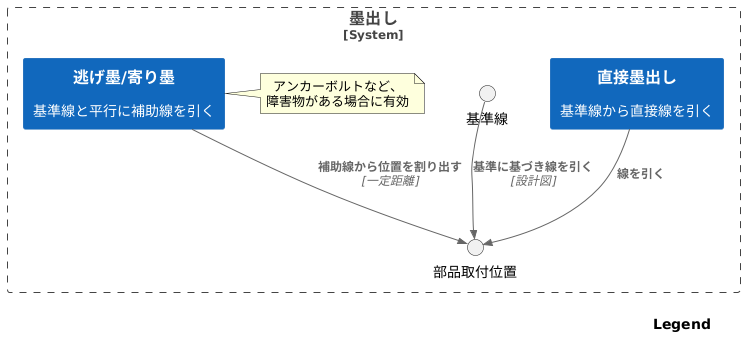

逃げ墨とは。

家屋の改築工事で使う『逃げ墨』という言葉について説明します。『逃げ墨』とは、本来墨を引くべき場所からずらして墨を引くことを指し、『寄り墨』とも呼ばれます。直接墨を引くのが難しい場所に使う技法です。例えば、奥まった場所で手が届かない場合や、型枠が邪魔で見えない場合、あるいは障害物があって墨が引けない場合などに使います。本来墨を引くべき線と平行に、30センチや1メートルなど一定の距離を離して墨を引きます。例として、基礎の中心線に墨を引く際に、アンカーボルトが邪魔で直接引けない場合は、3センチほどずらして平行に墨を引きます。これが『逃げ墨』です。分かりやすくするために、ずらした距離を墨の近くに『中心から50センチ、100センチ』などと書き添えておきます。

逃げ墨とは

家はたくさんの部品を組み合わせて作られます。その部品を正しい位置に取り付けるためには、墨出しと呼ばれる作業が欠かせません。墨出しとは、床や壁などに線を引いて、部品を取り付ける位置を示す作業のことです。この線は、家の設計図に基づいて正確に引く必要があります。

通常、墨出しは基準となる線から直接必要な場所に線を引きます。しかし、現場では様々な障害物があり、いつも思い通りに線を引けるとは限りません。例えば、基礎工事の際に、アンカーボルトと呼ばれる部品を取り付ける位置を示す線を引く必要があるとします。アンカーボルトは基礎の中に埋め込まれるため、本来はその中心に線を引くのが理想です。しかし、アンカーボルト自体が邪魔をして、直接線を引くことができない場合があります。

このような時に役立つのが逃げ墨です。逃げ墨とは、本来線を引くべき場所から少し離れた場所に、基準線と平行に引く補助線のことです。例えば、アンカーボルトの中心に線を引けない場合は、アンカーボルトから一定の距離だけ離れた場所に平行な線を引きます。この逃げ墨からアンカーボルトの中心までの距離はあらかじめ決めておきます。そうすることで、逃げ墨の位置からアンカーボルトの中心を正確に割り出すことができるのです。逃げ墨は寄り墨とも呼ばれ、現場の職人さん達の間ではどちらの呼び名も使われています。

一見、一手間加えるだけのようですが、逃げ墨は建物を正確に建てる上で非常に重要な役割を担っています。この小さな工夫が、家の品質を支えていると言えるでしょう。

逃げ墨を使う理由

家づくりや改修工事で、正確な位置を示す墨出しは非常に大切です。墨出しには様々な技法がありますが、中でも「逃げ墨」は、直接印を付けられない場所に基準線を転写する、重要な技術です。

逃げ墨を使う一番の理由は、アクセスが難しい場所への墨出しを可能にするためです。例えば、壁を作る前の床に、完成後の壁の位置を示す墨を打ちます。壁ができあがると、床の墨は隠れて見えなくなってしまいます。このような場合、あらかじめ壁から少し離れた場所に同じ線を引いておきます。これが逃げ墨です。壁が出来上がって見えなくなってしまった墨の代わりに、この逃げ墨を参照することで、壁の位置を正確に把握し、棚やコンセントなどの取り付け位置を決めることができます。天井裏や床下など、直接墨出しが困難な場所でも、同じように逃げ墨を使って基準線を転写することができます。

型枠を設置した後も、逃げ墨は力を発揮します。コンクリートを流し込むための型枠を設置すると、墨で付けた基準線は隠れて見えなくなります。そこで、型枠の外側に逃げ墨を引いておくことで、型枠を取り外した後でも、正確な位置を確認することができます。

設備の設置場所を示す際にも、逃げ墨は有効です。例えば、電気の配線や水道の管の位置を壁に直接墨出ししてしまうと、壁の仕上げ材で墨が隠れてしまいます。逃げ墨を壁から少し離れた場所に引いておけば、仕上げ材を施工した後でも、配線や配管の位置が正確にわかり、作業の効率と安全性を高めることができます。このように、逃げ墨は、状況に合わせて柔軟に活用できる、建築現場には欠かせない技術と言えるでしょう。

| 状況 | 問題点 | 逃げ墨の役割 | メリット |

|---|---|---|---|

| 壁の設置前 | 壁設置後、床の墨出しが隠れる | 壁から離れた場所に同じ線を引く | 棚やコンセントの設置位置を正確に決められる |

| 天井裏や床下 | 直接墨出しが困難 | 基準線を転写 | アクセス困難な場所でも墨出し可能 |

| 型枠設置後 | 型枠で基準線が隠れる | 型枠の外側に逃げ墨を引く | 型枠取り外し後も正確な位置を確認できる |

| 設備設置場所の指示 | 仕上げ材で墨出しが隠れる | 壁から離れた場所に逃げ墨を引く | 仕上げ後も配線/配管の位置が分かり、作業効率と安全性が向上 |

逃げ墨の引き方

家造りや模様替えの際に、壁や床に設備を取り付ける位置を決めることはとても大切です。この時、実際の設備の中心線ではなく、中心線からずらした位置に補助の線を描く「逃げ墨」という技法が役に立ちます。逃げ墨を正しく引くことで、作業の正確性が増し、仕上がりも美しくなります。

まず、逃げ墨を引く前に、基準となる線を確認します。この基準線は、壁の中心線や床の基準線など、設備を設置する際の土台となる線です。基準線が決まったら、設備の大きさや作業のしやすさを考えて、基準線からどれくらい離して逃げ墨を引くかを決めます。一般的には、3センチ、5センチ、10センチといった寸法がよく使われます。例えば、幅の狭い場所に設備を取り付ける場合は、作業スペースを確保するために、少し大きめの寸法で逃げ墨を引くことが望ましいです。

次に、基準線と平行に逃げ墨を引きます。この時、直角定規や下げ振りといった道具を使って、線が基準線と正確に平行になっているかを確認しながら慎重に線を引きます。少しでも線がずれると、設備の位置もずれてしまうため、注意が必要です。正確に平行な線を描くことは、美しい仕上がりに繋がる重要なポイントです。

最後に、どの基準線からどれくらいずらして逃げ墨を引いたかを明確にするために、逃げ墨の近くに「中心から3センチ」「中心から50センチ」のように、基準線からの距離を書き添えます。建物の図面には様々な線が描かれているため、どの線が逃げ墨なのか、また、どの基準線からどれくらいずらした線なのかが一目で分かるようにしておくことが大切です。こうすることで、他の作業者も逃げ墨の意味をすぐに理解でき、作業の効率も上がり、間違いを防ぐことにも繋がります。このように、逃げ墨は、正確で美しい仕上がりを実現するための、とても大切な作業です。

| 作業手順 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 基準線の確認 | 壁の中心線や床の基準線など、設備を設置する際の土台となる線を明確にする。 | 基準線は設備設置の土台となる重要な線。 |

| 逃げ墨の間隔決定 | 設備の大きさや作業のしやすさを考慮し、基準線からどれくらい離して逃げ墨を引くかを決める。(例: 3cm, 5cm, 10cm) | 狭い場所では作業スペース確保のため、大きめの寸法で逃げ墨を引く。 |

| 逃げ墨を描く | 基準線と平行に、直角定規や下げ振りを使って正確に線を引く。 | 線のずれは設備の位置ずれに直結するため、正確さが重要。 |

| 寸法の書き込み | 逃げ墨の近くに「中心から3cm」「中心から50cm」のように、基準線からの距離を明記する。 | どの線が逃げ墨で、どの基準線からどれくらいずれているかを明確にすることで、作業効率向上と間違い防止に繋がる。 |

逃げ墨の注意点

建物の工事では、正確な位置を示す墨出しが非常に重要です。基準となる線(基準線)に加えて、補助的に用いる逃げ墨を適切に使うことで、より正確でスムーズな作業が可能となります。逃げ墨を使う際の注意点を見ていきましょう。

まず、逃げ墨を引く際には、基準線からの距離を必ず明記することが大切です。例えば、基準線から10cmの位置に逃げ墨を引いた場合は、「基準線より10cm」のように、距離を明確に書き添えておきます。距離が不明確だと、他の職人が逃げ墨の意味を理解できず、誤った場所に材料を設置したり、加工をしてしまう恐れがあります。共同作業が多い工事現場では、誰が見ても理解できるような明瞭な逃げ墨を引くことが、施工ミスを防ぐ上で重要です。

次に、逃げ墨はあくまでも補助的な線であることを理解しておく必要があります。逃げ墨は基準線から寸法を測りやすくするため、あるいは基準線が消えてしまった場合の代用として用いるもので、基準線そのものではありません。そのため、最終的には必ず基準線に基づいて施工を行うようにしてください。逃げ墨を過信しすぎると、基準線とのズレが生じ、最終的な仕上がりに影響が出る可能性があります。常に基準線を確認しながら、慎重に作業を進めることが大切です。

さらに、墨壺を使って逃げ墨を引く場合は、墨の濃さに注意する必要があります。墨が薄すぎると線が消えやすく、作業中に位置が分からなくなってしまうことがあります。逆に、墨が濃すぎると線が太くなり、正確な位置を示すことができなくなります。適切な濃さの墨を作るには、墨汁と水の割合を調整することが重要です。数回試し引きをして、細く、くっきりとした線が引ける濃さを見つけましょう。適切な濃さの墨を使うことで、正確で読みやすい逃げ墨を引くことができます。

これらの点に注意して逃げ墨を使うことで、施工の精度を高め、よりスムーズな作業を実現することができます。 正確な墨出しは、建物の品質を左右する重要な要素です。逃げ墨を正しく理解し、適切に活用することで、高品質な建物を作り上げることができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 距離の明記 | 基準線からの距離を明確に書き添える(例:「基準線より10cm」)。 他の職人が理解しやすく、施工ミスを防ぐ。 |

| 補助的な線 | 逃げ墨は基準線の代用であり、最終的には基準線に基づいて施工を行う。 逃げ墨を過信すると、基準線とのズレが生じ、仕上がりに影響する。 |

| 墨の濃さ | 墨が薄すぎると線が消えやすく、濃すぎると線が太くなり正確な位置を示せない。 適切な濃さの墨を作り、細く、くっきりとした線を引く。 |

まとめ

建物を建てる際、寸法を正確に記す作業は大変重要です。その中でも「逃げ墨」という技法は、直接印を付けるのが難しい箇所に線を引く際に役立ちます。これは、基準となる線から一定の間隔を空けて、それと平行な線を引く方法です。基準となる線からどのくらい離すかは、設計図や現場の状況に合わせて決めます。この技法は、壁や床を作る際など、様々な場面で使われます。

例えば、壁を作る場合を考えてみましょう。壁の厚み分だけ離れた場所に線を引くことで、壁の位置を正確に把握できます。この時、引いた線には、基準線からの距離を分かりやすく書き込むことが大切です。そうすることで、他の作業者もスムーズに作業を進められます。また、複雑な形状の建物を建てる際にも、逃げ墨は効果を発揮します。曲線や斜めの線など、直接印を付けるのが難しい場合でも、基準線から一定の距離を保って線を引くことで、正確な施工が可能になります。

逃げ墨を使う際の注意点として、これはあくまで補助的な線であるということを覚えておく必要があります。最終的には、必ず基準線を確認しながら作業を進めることが重要です。逃げ墨を引く際には、巻尺や下げ振りなどの道具を使って、正確に距離を測るようにしましょう。少しでもずれが生じると、建物の品質に影響が出る可能性があります。建物の完成後、壁の中に隠れて見えなくなる部分でも、逃げ墨を使って正確に施工することで、建物の耐久性や安全性が高まります。

このように、逃げ墨は建物の施工において、効率と正確性を高める上で欠かせない技術です。基準線からの距離を明確に示し、他の作業者と情報を共有することで、スムーズな連携を実現できます。逃げ墨と基準線を使い分けることで、高品質な建物を建てることに繋がります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 逃げ墨とは | 基準となる線から一定の間隔を空けて、それと平行な線を引く技法。直接印を付けるのが難しい箇所に線を引く際に役立つ。 |

| 使用場面 | 壁や床を作る際など、様々な場面。複雑な形状(曲線や斜めの線など)の建物の施工にも有効。 |

| メリット |

|

| 注意点 |

|

| その他 | 基準線からの距離を明確に書き込み、他の作業者と情報を共有することが重要。 |