屋根下地:家の重要な土台

リフォームの初心者

『屋根下地』って、屋根の土台になる部分のことですよね?具体的にどんなものかよくわからないのですが…

リフォーム専門家

そうですね。屋根下地は屋根材の下にあって、屋根の土台となる部分です。家の骨組みの上に板を張って、その上に防水シートや防水材を敷いていきます。この防水材まで含めた全体を屋根下地と呼ぶんですよ。

リフォームの初心者

板の上に防水シートを貼るんですね。屋根材によって、下地も変わるんですか?

リフォーム専門家

はい、屋根材の種類によって少し違います。例えば、瓦屋根の場合は瓦を引っ掛けるための横木を打ち付けますし、金属板の屋根の場合は断熱材を入れることもあります。

屋根下地とは。

屋根を支える土台となる部分について説明します。この部分は『屋根下地』と呼ばれ、屋根の骨組みの上に板を張るところから始まります。この板は『野地板』と呼ばれ、屋根の表面を作るための下地となります。野地板の上に防水シートやアスファルトルーフィングといった水を防ぐ材料を敷き詰めて、雨漏りを防ぎます。この防水のための層のことを『葺き下地』と言います。屋根の仕上げに瓦を使う場合は、瓦を引っ掛けるための横木を打ち付けます。金属板を使う場合は、発泡プラスチックなどを使って断熱処理を行い、家の中の温度を快適に保ちます。

屋根下地の役割

屋根下地は、屋根材の下に隠れて見えない部分ですが、家を守る上で非常に重要な役割を担っています。屋根下地がないと、瓦やスレートなどの屋根材を固定することができず、雨漏りや強風による被害に繋がってしまうでしょう。

まず、屋根下地は屋根材を支える土台としての役割があります。屋根材は想像以上に重く、この重さをしっかりと支えるためには頑丈な下地が必要不可欠です。屋根下地は、この重さを建物全体に分散させることで、家の構造を安定させる役割も果たしています。

次に、屋根下地は雨風から家を守る役割も担います。屋根材だけではどうしても隙間ができてしまい、そこから雨水が侵入する可能性があります。屋根下地はこの隙間を埋め、雨水の侵入を防ぐことで、家を守っています。また、強風で屋根材が剥がれそうになった場合でも、下地があることで、被害を最小限に抑えることができます。

さらに、断熱材や遮音材を固定する役割も担っています。屋根下地があることで、断熱材や遮音材をしっかりと固定することができます。これにより、夏は涼しく、冬は暖かい快適な住環境を実現し、外部からの騒音を軽減して静かな暮らしを保つことができます。

屋根下地には、合板や構造用パネルなど様々な種類があり、屋根の形状や屋根材の種類に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。例えば、瓦屋根の場合は、瓦の重さに耐えられるよう、厚みのある合板が使用されます。また、金属屋根の場合は、軽量で耐久性のある構造用パネルが使用されることもあります。適切な下地を選ぶことで、屋根の耐久性や機能性を高めることができます。屋根の工事を行う際は、屋根材だけでなく、屋根下地にも注目し、しっかりと施工されているかを確認することが大切です。

| 屋根下地の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 屋根材の支持 | 屋根材の重さを支え、建物全体に分散させることで家の構造を安定させる。 |

| 雨風からの保護 | 屋根材の隙間を埋め、雨水の侵入を防ぐ。強風による被害を最小限に抑える。 |

| 断熱材・遮音材の固定 | 断熱材や遮音材を固定し、快適な住環境と静かな暮らしを保つ。 |

| 種類と選択 | 合板や構造用パネルなど、屋根の形状や屋根材の種類に合わせて適切なものを選ぶ必要がある。 |

屋根下地の構成

屋根は家を守る上で重要な役割を担っており、その下地は屋根の機能を最大限に発揮するために欠かせないものです。屋根下地は複数の部材が組み合わさって構成されており、それぞれの部材が重要な役割を果たしています。

まず、家の骨組みである垂木の上に、野地板と呼ばれる板材を隙間なく張っていきます。垂木は屋根の傾斜に沿って配置された木材で、屋根の骨組みを形成します。野地板は、屋根材の重さを分散させて垂木にかかる負担を軽減する役割を担うとともに、屋根全体を面で支え、構造を安定させる役割も果たします。

野地板の上に設置されるのが防水材です。防水シートやアスファルトルーフィングといった防水材を隙間なく敷設することで、雨水の浸入を防ぎ、家を守ります。防水シートは、雨水を通さず湿気を逃がす機能を持つ特殊なシートで、屋根の耐久性を高めます。アスファルトルーフィングは、アスファルトを染み込ませた防水シートで、防水シートよりもさらに高い防水性と耐久性を持ちます。

屋根材の種類によっては、防水材の上にさらに部材を追加します。例えば瓦屋根の場合は、瓦を引っ掛けるための桟木と呼ばれる細長い木材を野地板に打ち付けます。桟木は瓦を固定するだけでなく、瓦と野地板の間に隙間を作り、屋根の通気性を確保する役割も担います。また金属板を屋根材に用いる場合は、断熱材を敷設することで、断熱性と遮音性を高めます。断熱材は、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を作る上で重要な役割を果たします。

このように、屋根の形状や使用する屋根材の種類に合わせて、適切な下地を構築することで、屋根の防水性、耐久性、断熱性といった機能性を最大限に引き出すことができます。屋根下地は家の寿命を左右する重要な部分ですので、専門業者による丁寧な施工が不可欠です。

| 部材 | 役割 | 屋根材との関係 |

|---|---|---|

| 垂木 | 屋根の骨組みを形成、野地板を支える | 全ての屋根材の基礎となる |

| 野地板 | 屋根材の重さを分散、屋根全体を面で支える、構造を安定させる | 全ての屋根材の基礎となる |

| 防水材(防水シート、アスファルトルーフィング) | 雨水の浸入を防ぐ、屋根の耐久性を高める | 全ての屋根材の下に敷設 |

| 桟木 | 瓦を固定する、屋根の通気性を確保する | 瓦屋根の場合 |

| 断熱材 | 断熱性と遮音性を高める | 金属板屋根の場合 |

屋根下地の種類

家の屋根を支える下地には、主に二つの種類があります。一つは構造用合板、もう一つは野地板です。それぞれの特徴を理解し、家の構造や環境に合ったものを選ぶことが大切です。構造用合板は、薄い板を複数枚重ねて接着したものです。そのため、一枚板に比べて強度が高く、変形しにくいという特徴があります。また、工場で製造されるため品質が安定しており、施工しやすいというメリットもあります。加えて、耐水性にも優れているため、雨漏りのリスクを軽減できます。しかし、通気性はあまり良くないため、湿気がこもりやすい環境では注意が必要です。

一方、野地板は、木材を薄くスライスした板材です。木材本来の通気性を活かせるため、湿気がこもりやすい日本の気候に適しています。日本の伝統的な家屋で古くから使われてきたのも、この通気性の良さゆえです。湿気がこもらないため、木材の腐敗やカビの発生を抑える効果も期待できます。しかし、構造用合板に比べると強度が劣るため、使用する屋根材によっては補強が必要となる場合もあります。また、木材であるがゆえに、材料によって品質にばらつきが生じることもあります。

近年では、野地板に断熱材を組み合わせた断熱性野地板も登場しています。断熱性野地板は、屋根からの熱の出入りを抑えることで、夏は涼しく、冬は暖かい快適な住環境を実現します。光熱費の削減にもつながるため、省エネルギー化に貢献する材料と言えるでしょう。屋根下地を選ぶ際には、使用する屋根材との相性も重要な要素です。瓦屋根のように重量のある屋根材には、強度が高い構造用合板が適しています。一方、軽い屋根材であれば、野地板でも十分な強度を確保できます。さらに、地域の気候も考慮する必要があります。湿気の多い地域では、通気性の良い野地板がおすすめです。このように、家の構造、屋根材、地域の気候などを総合的に判断し、最適な屋根下地を選びましょう。

| 項目 | 構造用合板 | 野地板 | 断熱性野地板 |

|---|---|---|---|

| 強度 | 高い | 低い | 低い |

| 変形 | しにくい | しやすい | しやすい |

| 品質 | 安定 | ばらつきあり | ばらつきあり |

| 施工性 | 良い | 良い | 良い |

| 耐水性 | 高い | 低い | 低い |

| 通気性 | 低い | 高い | 低い |

| 断熱性 | 低い | 低い | 高い |

| 適した屋根材 | 瓦屋根など重い屋根材 | 軽い屋根材 | 軽い屋根材 |

| 適した地域 | 乾燥した地域 | 湿気の多い地域 | 寒冷地/温暖地 |

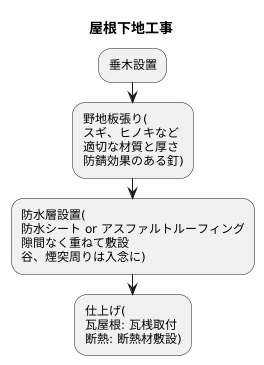

屋根下地の施工方法

屋根下地を作る作業は、家の寿命を左右する大切な工程であり、専門的な知識と技術が欠かせません。屋根の骨組みとなる垂木の上に、野地板と呼ばれる板を隙間なく張っていきます。野地板は屋根材を支える土台となるため、建物の構造や屋根の形状に合わせて適切な材質と厚さを選ぶ必要があります。例えば、スギやヒノキなどの木材がよく使われますが、耐久性を重視する場合は、腐りにくい加工が施された木材を選ぶと良いでしょう。野地板を張る際は、釘の種類と打ち込む間隔にも注意が必要です。釘は、木材にしっかりと食い込み、防錆効果のあるものを選びます。打ち込む間隔は、野地板の種類や建物の構造によって異なりますが、一般的には等間隔に、隙間なく打ち込んでいきます。

野地板を張り終えたら、雨水の浸入を防ぐための防水層を作ります。防水シートやアスファルトルーフィングと呼ばれる防水材を、野地板の上に隙間なく重ねて敷設していきます。防水シートは、屋根の形状に合わせて適切な大きさにカットし、重ね合わせる部分は、雨水が入り込まないように十分な幅を確保します。特に、谷の部分や煙突の周りなどは、雨水が溜まりやすいため、入念に防水処理を行う必要があります。アスファルトルーフィングは、熱で溶着させることで防水性を高めることができます。

最後に、屋根材の種類に合わせて仕上げを行います。例えば、瓦屋根の場合は、瓦を引っ掛けるための横桟を取り付けます。また、断熱性を高めるために、断熱材を敷き詰めることもあります。断熱材は、屋根裏の温度変化を緩やかにし、夏は涼しく、冬は暖かい快適な住環境を作るために重要な役割を果たします。屋根下地の施工は、屋根の耐久性や機能性を左右する重要な工程です。専門的な知識と技術を持つ業者に依頼することで、安心して工事を進めることができます。

屋根下地の劣化と点検

屋根は家を守る大切な役割を担っていますが、常に雨風や日光、気温の変化にさらされているため、屋根材だけでなくその下にある下地も劣化してしまうことは避けられません。屋根下地の劣化は、家全体の寿命を縮める大きな原因となるため、定期的な点検と適切な処置が欠かせません。少なくとも5年に一度は専門業者による点検をお勧めします。

屋根下地の点検は、理想的には屋根材を一度外して行うのが確実ですが、費用も手間もかかります。そのため、まずは屋根裏から確認できる部分をチェックすることで、劣化の兆候を早期に発見できる可能性があります。屋根裏に上がって確認すべきポイントとしては、まず雨漏りの跡がないかを確認しましょう。天井にシミや変色、カビなどが発生している場合は、屋根材や下地の劣化が原因で雨水が浸入している可能性があります。木材が腐食している場合も要注意です。また、屋根裏から見える梁や垂木に、歪み、割れ、腐食がないかを確認しましょう。木材の変形や腐食も下地の劣化を示すサインです。

屋根の外側からは、屋根材の状態を確認することで、下地の劣化を推測できます。例えば、屋根材にずれや剥がれ、割れ、変色が見られる場合は、下地が劣化していることが考えられます。また、棟板金の浮きや腐食も、下地の劣化を示唆している可能性があります。コケや藻の繁殖も、屋根材の劣化を早める原因となりますので、注意が必要です。

これらの兆候に少しでも気づいたら、専門業者に点検を依頼しましょう。自分自身で屋根に上るのは大変危険ですので、避けるべきです。専門業者は、屋根の状況を的確に判断し、必要な補修方法を提案してくれます。屋根下地の劣化を早期に発見し、適切な補修を行うことで、家の寿命を延ばし、安全な暮らしを守ることができます。放置すると大規模な修繕が必要になり、費用も高額になるため、早期発見、早期対応が大切です。

| 場所 | 点検項目 | 劣化の兆候 |

|---|---|---|

| 屋根裏 | 雨漏りの跡 | 天井のシミ、変色、カビ |

| 木材の状態 | 腐食 | |

| 梁や垂木 | 歪み、割れ、腐食 | |

| 屋根の外側 | 屋根材 | ずれ、剥がれ、割れ、変色 |

| 棟板金 | 浮き、腐食 | |

| コケや藻 | 繁殖 |

屋根下地の補修

屋根の下地は、雨風や日光から家を守る屋根材を支える重要な部分です。残念ながら、常に過酷な環境にさらされているため、経年劣化は避けられません。屋根下地の劣化を放置すると、雨漏りの原因となるだけでなく、屋根の崩落に繋がる危険性もあるため、早めの補修が大切です。屋根下地の補修方法は、劣化の程度によって大きく異なります。

軽度の劣化、例えば一部分が湿気を含んで腐り始めたような場合は、部分的な補修で対応できます。腐食した部分を丁寧に切り取り、新しい木材を継ぎ足して補強します。継ぎ足した木材が周りの木材としっかりと一体化するように、釘や金具を使って固定します。この部分的な補修は、比較的費用を抑えて実施できるというメリットがあります。しかし、腐食が予想以上に広範囲に及んでいる場合は、部分的な補修では不十分なことがあります。

広範囲にわたる劣化や、深刻な腐食が見られる場合は、下地全体を交換する必要があります。これは大規模な工事となり、費用も相応にかかりますが、建物の安全性を確保するためには必要な措置です。古い下地を全て撤去し、新しい木材を使って下地を組み直します。この際に、断熱材や防水シートなども合わせて交換することで、より効果的に家の耐久性を高めることができます。

屋根下地の補修は、専門的な知識と技術が求められる作業です。ご自身で補修しようとせず、必ず専門業者に依頼するようにしてください。業者に依頼することで、劣化状況に応じた適切な補修方法を選択してもらうことができます。また、工事の保証も付くため、安心して任せられます。適切な補修を行うことで、屋根の機能を回復させ、建物の寿命を延ばすことに繋がります。定期的な点検と早めの補修を心掛け、大切な家を守りましょう。

| 劣化の程度 | 補修方法 | 費用 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|

| 軽度(一部分の腐食) | 部分補修(腐食部の切除・新しい木材の継ぎ足し) | 比較的安価 | メリット:費用を抑えられる デメリット:腐食範囲が広い場合は不十分 |

| 重度(広範囲の劣化・深刻な腐食) | 下地全体交換(古い下地の撤去・新しい下地の設置、断熱材・防水シート交換) | 高価 | メリット:建物の安全性を確保 デメリット:費用が高い |