家を支える根太:知っておくべき基礎知識

リフォームの初心者

先生、「根太」って、床を作る時の材料なんですけど、どんなものかよく分かりません。教えてもらえますか?

リフォーム専門家

そうだね。「根太」は、床板を支えるための木材だよ。家を建てる時に、まず土台となる横木を置くよね?その上に、床板を直接貼るのではなく、さらにその上に渡す横木が「根太」なんだ。

リフォームの初心者

土台の上に、また横木を置くんですか? 何故ですか?

リフォーム専門家

いい質問だね。「根太」を置くことで、床の強度を高めたり、床下に空気の通り道を作って湿気を防いだりできるんだよ。床板を直接土台に貼ってしまうと、強度が弱くなってしまったり、湿気が溜まって腐りやすくなってしまうからね。

根太とは。

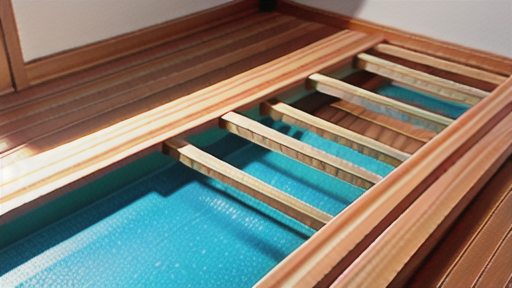

家の床を作る時の話です。床を支えるために、まず土台となる横木を置きます。その上に、また別の横木を並べていきます。この、土台の上に並べる横木のことを『根太』と言います。根太の上に、最終的に床板を貼っていきます。

根太とは

{根太とは、木造の家の床を支えるために欠かせない、水平に渡す木材のことです。 ちょうど家の土台の上に、平行に並べられた木材を思い浮かべてみてください。それが根太です。私たちが普段歩く床板は、この根太の上にしっかりと固定されています。

根太は、家の土台と床板の間に位置し、床全体を支える重要な役割を担っています。 家の土台の上に直接床板を張ることもできますが、根太があることで、床の強度や耐久性が格段に向上します。

根太には、床にかかる重量を分散させる役割があります。 人が歩いたり、家具を置いたりすることで床には常に力が加わりますが、根太はこの力を分散させて土台に伝えるため、床が沈んだり、きしんだりするのを防ぎます。また、根太と根太の間には空間ができるため、この空間を利用して断熱材や配線、配管などを設置することができます。これにより、床下の保温性を高めたり、床下のメンテナンスを容易にしたりすることが可能になります。

根太の材料には、一般的に乾燥した木材が使われます。木材の種類は、建物の構造や用途によって異なりますが、耐久性や強度が高いものが選ばれます。根太の太さや間隔も、建物の構造や床材の種類に合わせて適切に調整されます。 間隔が狭すぎると材料費がかさみ、広すぎると床がたわむ原因となるため、最適な間隔を計算することが重要です。

このように、根太は一見目立たない部分ですが、家の快適さと耐久性を左右する重要な役割を担っています。家を建てる際には、根太の材質や配置についてしっかりと確認することが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 役割 | 床の支持、荷重分散、断熱材・配線・配管の空間確保 |

| 位置 | 土台と床板の間 |

| 材料 | 乾燥木材(種類は建物の構造や用途による) |

| 寸法/間隔 | 建物の構造や床材の種類に合わせて調整(狭すぎると高コスト、広すぎると床がたわむ) |

| 重要性 | 家の快適さと耐久性を左右する |

根太の役割と重要性

家は、土台の上に柱が立ち、梁で支えられて屋根が乗るという基本構造で成り立っています。この構造の中で、床を支える重要な役割を担っているのが根太です。根太は、床板を支える横木であり、建物の土台や大梁に固定されます。

根太の役割は、まず床にかかる荷重を分散させることです。私たちは床の上を歩いたり、家具を置いたりしますが、これらによって発生する荷重は、根太を通じて土台や基礎に均等に伝えられます。もし根太がなければ、荷重が一点に集中してしまい、床が沈んだり、最悪の場合、建物全体の構造に影響を及ぼす可能性があります。根太が荷重を分散させることで、建物全体の安定性が保たれるのです。

また、根太は床の強度を高める役割も担います。床板はそれだけでは強度が不足するため、たわみや歪みが生じやすいです。しかし、根太を適切な間隔で設置することで、床板をしっかりと支え、安定した状態を維持することができます。これにより、床の不快な沈み込みや、歩行時の揺れなどを防ぎ、快適な歩行感を実現できるのです。

さらに、断熱性や遮音性の向上にも根太は貢献しています。根太と床板の間に生まれる空間には、断熱材を敷き込むことができます。この断熱材が、外部からの冷気や熱気を遮断し、室内の温度を快適に保つ役割を果たします。また、空気伝播音の遮断にも効果があり、上下階の音の伝わりを軽減する効果も期待できます。

このように、一見地味な存在である根太ですが、住宅の快適性、耐久性、そして安全性を確保するために、非常に重要な役割を果たしているのです。根太の適切な設置と維持管理は、建物の寿命を延ばすことにも繋がるため、決して軽視すべきではありません。

| 役割 | 詳細 |

|---|---|

| 荷重分散 | 床にかかる荷重を分散させ、土台や基礎に均等に伝達することで、建物全体の安定性を保つ。 |

| 強度向上 | 床板を支え、たわみや歪みを防ぎ、安定した状態を維持する。快適な歩行感を実現。 |

| 断熱性・遮音性向上 | 根太と床板の間の空間に断熱材を敷き込み、外部からの冷気や熱気を遮断、室内の温度を快適に保つ。空気伝播音の遮断にも効果があり、上下階の音の伝わりを軽減。 |

根太の種類

家の床を支える大切な骨組みである根太。その種類はいくつかあり、それぞれに特徴があります。まず、昔から使われているのが木材の根太です。木の温もりや風合いを感じられるのが大きな魅力です。強度も十分にあり、安心して使用できます。しかし、木材は生きている素材であるがゆえに、乾燥すると縮み、湿気を吸うと膨らむ性質も持っています。この性質により、床鳴りの原因となることもありますので、施工時の乾燥状態の管理が重要です。また、シロアリなどの害虫被害にも注意が必要です。

次に、集成材を使った根太についてお話します。集成材とは、小さな木材を接着剤で繋ぎ合わせて作られたものです。木材の欠点であった乾燥や湿気による影響を受けにくいのが特徴です。寸法も安定しており、強度も高いので、住宅だけでなく、大規模な建築物でも使われています。木材に比べて価格が高い点がデメリットと言えるかもしれません。

近年では、鉄骨や鋼材を用いた根太も登場しています。非常に高い強度を誇り、木材に比べて変形しにくいというメリットがあります。シロアリなどの害虫被害の心配もありません。また、木材に比べて耐火性が高い点も見逃せません。しかし、鉄骨や鋼材の根太は重量があるため、施工には特殊な技術が必要となります。また、錆び対策も必要です。

このように、根太には様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。建物の構造や用途、予算などをよく考えて、最適な根太を選びましょう。専門家と相談しながら決めるのも良いでしょう。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 木材 | 木の温もりや風合いを感じられる、強度が十分 | 乾燥すると縮み、湿気を吸うと膨らむため床鳴りの原因となることがある、シロアリなどの害虫被害に注意が必要 |

| 集成材 | 乾燥や湿気の影響を受けにくい、寸法が安定している、強度が高い | 木材に比べて価格が高い |

| 鉄骨・鋼材 | 非常に強度が高い、変形しにくい、シロアリなどの害虫被害の心配がない、耐火性が高い | 重量があるため施工に特殊な技術が必要、錆び対策が必要 |

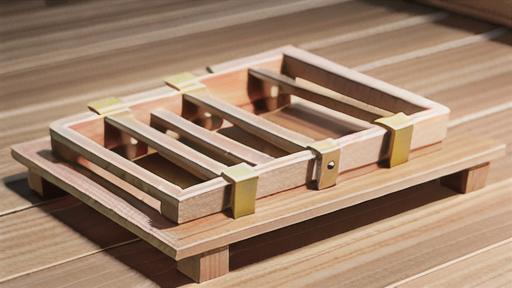

根太の寸法と間隔

家の床を支える大切な骨組みである根太。その寸法と間隔は、床の強度や用途、そして快適さに直結する重要な要素です。適切な根太の配置は、建物の耐久性と安全性を確保するために欠かせません。

一般的に、住宅の床組みには、断面がおよそ10.5センチメートル×4.5センチメートルの根太が用いられます。これは、人が歩く際に床が沈み込んだり、物を置いた際にたわんだりするのを防ぐための基本的な寸法です。根太の間隔は、中心から中心までを測り、通常45.5センチメートル程度に設定されます。この間隔は、畳やフローリングといった床材の規格と関連しており、無駄なく材料を使用できるようになっています。しかし、住宅の用途や床材の種類によっては、この標準的な寸法と間隔を変更する必要があります。

例えば、ピアノや大きな家具など、重量のあるものを置く予定の部屋では、床にかかる負担が大きくなります。このような場合は、根太の断面を大きくするか、間隔を狭くすることで、床の強度を高める必要があります。具体的には、12センチメートル×6センチメートルといった、より太い根太を使用したり、間隔を30.3センチメートル程度に狭くしたりするなどの工夫が考えられます。また、人が頻繁に集まる場所や、飛び跳ねたりする可能性のある子供部屋などでも、同様に根太の寸法と間隔を調整する必要があります。

根太の寸法と間隔を決定する際には、建築基準法や関連する規定を遵守することが不可欠です。これらの基準は、建物の安全性を確保するための最低限の要件を示したものであり、必ず守らなければなりません。また、専門家である建築士や工務店に相談することで、より適切な根太の配置を検討することができます。床の強度や用途に合わせて、最適な根太の寸法と間隔を採用することで、安全で快適な住まいを実現しましょう。

| 項目 | 標準 | 高強度 |

|---|---|---|

| 根太の断面 | 10.5cm x 4.5cm | 12cm x 6cm |

| 根太の間隔 | 45.5cm | 30.3cm |

| 適用例 | 一般的な住宅 | 重量物、人が頻繁に集まる場所、子供部屋 |

根太の劣化と対策

家は、土台となる基礎の上に柱や梁を組み、床を支える骨組みである根太を設けて建てられます。この根太は、床材を支える重要な役割を担っていますが、湿気や害虫の影響を受けやすく、劣化しやすい部分でもあります。

根太の劣化で最も多いのは、湿気による腐朽です。床下は、地面からの湿気が上がりやすく、特に換気が不十分な場合は湿気がこもり、木材が腐りやすくなります。木材が腐朽すると、強度が低下し、床の沈みや傾きの原因となることがあります。また、湿気の多い環境は、カビの発生も促進します。カビは木材を劣化させるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

シロアリも、根太の劣化を引き起こす大きな原因の一つです。シロアリは木材を食害するため、根太が内部から蝕まれ、強度が大きく低下します。気づかずに放置すると、家の構造に重大な影響を与える可能性があります。

このような劣化を防ぐためには、床下の換気を十分に行い、湿気を溜めないようにすることが重要です。換気口の周囲に物を置かないようにし、空気の通り道を確保しましょう。また、除湿剤などを設置するのも効果的です。さらに、定期的に床下を点検し、木材の状態やシロアリの被害がないか確認することも大切です。床下に潜って確認するのが難しい場合は、専門業者に点検を依頼しましょう。

もし、根太に劣化が見つかった場合は、早急に補修や交換などの適切な対策が必要です。軽度の腐朽であれば、腐朽部分を取り除き、樹脂などで補修することができます。しかし、広範囲に劣化が進んでいる場合は、根太の交換が必要となることもあります。いずれの場合も、専門業者に相談し、適切な処置をしてもらうことが大切です。家の寿命を長く保つためには、根太の状態を常に把握し、適切な維持管理を行うことが欠かせません。

| 劣化原因 | 劣化内容 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 湿気 | 木材の腐朽、カビの発生 | 床の沈み、傾き、健康への悪影響 | 床下換気の確保、除湿剤の設置 |

| シロアリ | 木材の食害 | 根太の強度低下、家の構造への影響 | 定期的な点検、専門業者への依頼 |

根太と床材の関係

床の土台となる根太と、その上に張る床材は、住まいの快適さや見た目を大きく左右する重要な要素です。根太の上に直接床材を敷くわけではなく、間に構造用合板などの下地材を張ることが一般的です。この下地材を固定する際に根太が重要な役割を果たします。根太の間隔や太さは、床材の種類や部屋の用途によって適切に調整する必要があります。例えば、重い家具を置く部屋では、より頑丈な根太が必要になります。

床材には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。木の温もりを直接感じられる無垢材は、自然素材ならではの心地よさと、湿度を調整する機能も持ち合わせています。しかし、湿気の影響を受けやすいという側面もあるため、定期的なお手入れが必要です。フローリングは、耐久性が高く、掃除の手間が少ないという利点があります。色や柄の種類も豊富で、様々な雰囲気の部屋に合わせることができます。畳は、日本の伝統的な床材であり、独特の肌触りと香りが魅力です。断熱性や吸音性にも優れていますが、傷つきやすいという点に注意が必要です。カーペットは、保温性に優れ、足音を吸収してくれるため、小さなお子様がいる家庭やマンションなどで重宝されます。

床材を選ぶ際には、根太との相性だけでなく、部屋の用途やデザイン、予算も考慮に入れる必要があります。例えば、リビングのように人が集まる場所には、耐久性が高く、掃除がしやすいフローリングが適しています。寝室には、落ち着いた雰囲気でリラックスできる畳やカーペットがおすすめです。水回りには、水に強い素材を選ぶ必要があります。また、床材の色や柄は、部屋全体の雰囲気を大きく左右します。壁の色や家具との組み合わせも考えて、全体の調和を意識することが大切です。根太と床材を適切に組み合わせ、丁寧に施工することで、快適で美しい空間を創り出すことができます。専門業者に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 根太 | 床の土台。床材の種類や部屋の用途によって間隔や太さを調整する必要がある。 |

| 下地材 | 根太の上に張る構造用合板など。根太に固定される。 |

| 床材の種類 | 無垢材、フローリング、畳、カーペットなど |

| 無垢材 | 木の温もり、湿度調整機能。湿気の影響を受けやすい。 |

| フローリング | 耐久性が高い、掃除が簡単、種類が豊富。 |

| 畳 | 日本の伝統的な床材、肌触りと香り、断熱性、吸音性。傷つきやすい。 |

| カーペット | 保温性、吸音性。 |

| 床材選びのポイント | 根太との相性、部屋の用途、デザイン、予算。リビング:耐久性、掃除のしやすさ。寝室:リラックスできる雰囲気。水回り:耐水性。色や柄:部屋全体の雰囲気との調和。 |