包丁研ぎの要、砥石の世界

リフォームの初心者

リフォームで『青砥』っていう言葉が出てきたんですけど、砥石のことですよね?どういう時に使うんですか?

リフォーム専門家

はい、砥石の一種ですね。リフォームで『青砥』と言う場合は、主に木材や金属を研磨する際に使います。包丁などの刃物を研ぐのと同じように、表面を滑らかにしたり、形を整えたりするのに使われます。

リフォームの初心者

リフォームで木材や金属を研磨するって、具体的にはどんな作業ですか?

リフォーム専門家

例えば、古い木製の建具の表面を滑らかに研磨して再利用したり、金属製の部品のサビや汚れを落として綺麗にするといった作業ですね。リフォームでは、新しい素材を使うだけでなく、既存のものを再利用することも多いので、『青砥』のような研磨道具が必要になる場面もあるんです。

青砥とは。

家の改修に使う言葉で「青砥」というものがあります。これは刃物を研ぐ時に使う砥石のことです。種類としては、荒砥(あらと)、混合砥石(刃こぼれなどを直す時に使う)、中砥(なかと)(青砥に含まれます)、仕上砥石などがあります。今では天然のものは少なく、有名な産地としては京都などがあります。

砥石の種類

刃物を研ぐためには砥石が欠かせません。砥石には様々な種類があり、大きく分けて荒砥、中砥、仕上砥の三種類に分けられます。それぞれ粒子の大きさが異なり、用途に応じて使い分けることが重要です。

まず、荒砥は、刃こぼれや大きな欠けを修正する際に使います。表面が粗いため、研磨力は非常に高いです。しかし、その分刃に深い傷をつけるため、仕上げには向きません。荒砥で研いだ後は、必ず中砥や仕上砥で研磨する必要があります。

次に中砥は、荒砥で研いだ後の刃をなめらかに整えるために使います。荒砥に比べると粒子は細かく、研磨力は穏やかです。刃の状態に合わせて適切な中砥を選ぶことで、効率的に研磨作業を進めることができます。中砥の中には青砥と呼ばれる種類があり、研磨力と仕上りのバランスが良いことから、古くから愛用されています。かつては天然の青砥石が主流でしたが、現在では人工的に作られたものが多く出回っています。天然のものは、京都産のものが特に有名で、現在では大変貴重なものとなっています。

最後に仕上砥は、刃に最終的な切れ味を与えるために使います。非常に細かい粒子でできており、刃を滑らかに磨き上げます。仕上砥を使うことで、食材を抵抗なく切ることができる鋭い刃付けが実現できます。仕上砥の種類も豊富で、材質や粒子の大きさによって仕上がりが微妙に異なります。

このように、砥石は種類によって役割が異なります。それぞれの特性を理解し、用途に合った砥石を選ぶことで、刃物を最高の状態に保つことができるのです。

| 砥石の種類 | 粒子の大きさ | 用途 | 研磨力 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 荒砥 | 粗い | 刃こぼれや大きな欠けの修正 | 非常に高い | 仕上げには不向き。必ず中砥か仕上砥で研磨する必要がある |

| 中砥 | 中くらい | 荒砥で研いだ後の刃をなめらかに整える | 穏やか | 青砥が有名。天然の青砥石は貴重 |

| 仕上砥 | 細かい | 刃に最終的な切れ味を与える | 低い | 種類が豊富で仕上がりも様々 |

青砥の特徴

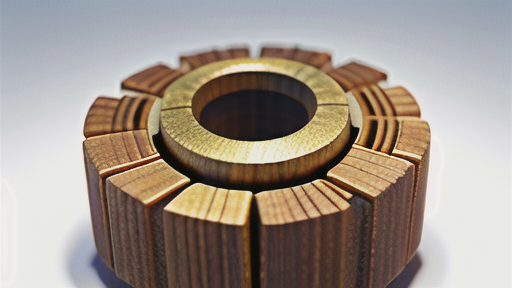

青砥は、その名の通り、青みがかった独特の色合いを持った砥石です。まるで空の色を映し込んだかのような、淡く美しい青色が特徴で、他の砥石とは一目で区別することができます。この青色は、砥石を構成する鉱物の種類や成分比率によって生み出される自然の色合いです。

青砥は、適度な硬度と研磨力を兼ね備えています。硬すぎず柔らかすぎないため、研ぎやすいと同時に、刃物をしっかりと研ぎ上げることができます。研磨力は、刃物の表面を滑らかに整え、鋭い切れ味を生み出すために重要な要素です。青砥は、この研磨力においても優れており、効率的に刃物を研ぐことができます。そのため、時間と手間を節約しながら、最高の切れ味を追求することができます。

青砥で研ぐ際に出てくる研ぎ汁は、非常に滑らかです。この滑らかな研ぎ汁が、刃物と砥石の間の摩擦を軽減し、刃に優しく研磨することができます。まるで刃物を包み込むように、研ぎ汁が刃全体に行き渡り、研ぎムラを防ぎ、均一で美しい仕上がりを実現します。研ぎ上がった刃物は、鏡のように輝き、その美しさは見ているだけでも心が満たされます。

青砥は、特に鋼材との相性が良いことでも知られています。鋼は、刃物に広く使われている材料ですが、その硬度と粘り強さを両立させることが難しい素材です。青砥は、鋼の特性を最大限に引き出し、切れ味と持続性を両立させることができます。研いだ後の刃は、鋭い切れ味が長持ちし、頻繁に研ぎ直す必要がありません。

これらの優れた特性から、青砥はプロの料理人からも愛用されています。食材を滑らかに切ることができるため、料理の質を高めることにも繋がります。野菜の繊維を潰すことなく、綺麗に切ることができるため、食感や風味を損なうことがありません。また、肉の繊維を断ち切るように切ることができるため、肉汁を閉じ込め、ジューシーな仕上がりを実現します。まさに、料理人の技を引き出す、最高の相棒と言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 色 | 青みがかった独特の色合い |

| 硬度 | 適度 |

| 研磨力 | 優れている |

| 研ぎ汁 | 滑らか |

| 相性 | 鋼材との相性が良い |

| 効果 | 切れ味と持続性の両立 |

| 使用者 | プロの料理人 |

| メリット | 食材を滑らかに切ることができる、料理の質を高める、野菜の繊維を潰すことなく切ることができる、肉の繊維を断ち切るように切ることができる、肉汁を閉じ込める |

砥石の選び方

包丁や鎌などの刃物を研ぐための砥石選びは、用途や刃物の種類によって適切なものを選ぶことが肝心です。砥石選びに迷う方のために、選び方のポイントを詳しくご説明します。

まず、砥石には大きく分けて荒砥(あらと)、中砥(なかと)、仕上砥(しあげと)の三種類があります。それぞれ役割が異なり、刃こぼれなど大きな欠けを修正するには荒砥を使います。荒砥は研磨力が強いので、短時間で刃の形を整えることができます。日常的なお手入れや切れ味が悪くなった刃を研ぎ直すには中砥が適しています。中砥は荒砥と仕上砥の中間の研磨力を持っており、幅広い用途に対応できます。青砥も中砥に分類され、よく使われています。最高の切れ味を求める場合は仕上砥を使いましょう。仕上砥は非常に細かい粒子でできており、刃先に鏡面のような輝きを与え、鋭い切れ味を実現します。

次に砥石の粒度にも注目しましょう。粒度は数字で表され、数字が小さいほど粒子が粗く研磨力が強く、数字が大きいほど粒子が細かく繊細な仕上がりになります。例えば、#100~#400程度の粒度は荒砥、#800~#1500程度の粒度は中砥、#3000以上の粒度は仕上砥に該当します。研ぎたい刃物の種類や状態に合わせて適切な粒度を選びましょう。野菜を切る包丁であれば中砥である#1000程度で十分ですが、魚を捌くための出刃包丁などは、より鋭い切れ味が必要になるため、仕上砥を使って#3000~#5000程度まで研ぐこともあります。

さらに、砥石の大きさや形状も使い勝手に影響します。砥石の大きさは、研ぎたい刃物の長さよりも少し長めの方が使いやすいでしょう。小さすぎると研ぎにくく、大きすぎると扱いに不便です。形状も様々で、四角いものや丸いものなどがあります。一般的には四角い砥石が広く使われていますが、自分の手に馴染む形状を選ぶことが大切です。

砥石選びで迷った場合は、刃物の種類や用途、自分の研ぎの技術に合わせて選ぶと良いでしょう。店員に相談してみるのもおすすめです。

| 砥石の種類 | 用途 | 粒度 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 荒砥 | 刃こぼれなどの大きな欠けの修正 | #100~#400 | 研磨力が強く、短時間で刃の形を整える。 |

| 中砥 | 日常的なお手入れ、切れ味が悪くなった刃の研ぎ直し | #800~#1500 | 荒砥と仕上砥の中間の研磨力。青砥もこの分類。例:野菜用包丁(#1000) |

| 仕上砥 | 最高の切れ味を求める場合 | #3000以上 | 非常に細かい粒子で、刃先に鏡面のような輝きを与え、鋭い切れ味を実現。例:魚用出刃包丁(#3000~#5000) |

その他

- 砥石の大きさは、研ぎたい刃物の長さよりも少し長めの方が使いやすい。

- 形状も様々だが、一般的には四角い砥石が広く使われている。

砥石の手入れ

砥石は、刃物を研ぐための大切な道具です。適切なお手入れをすることで、その性能を長く保ち、常に鋭い切れ味を得ることができます。砥石の寿命を延ばし、最高の状態を維持するためには、日頃からの丁寧な手入れが不可欠です。

まず、砥石を使った後は、表面についた研ぎ汁や金属の粉を、水で丁寧に洗い流すことが大切です。研ぎ汁や金属粉は、砥石の表面を覆い、研磨効果を低下させるだけでなく、砥石自体を傷める原因にもなります。流水で洗い流す際には、ブラシなどを使い、目の細かい部分に入り込んだ汚れも丁寧に落とすようにしましょう。

次に、洗った砥石は、風通しの良い場所でしっかりと乾燥させることが重要です。濡れたまま放置すると、砥石にひびが入ったり、変形したりする原因となります。直射日光を避け、自然乾燥させるのが理想的です。完全に乾いたことを確認してから保管するようにしましょう。

さらに、砥石の表面は、使っていくうちに平らでなくなってくることがあります。平らでない面で研ぐと、刃物が均一に研げず、切れ味が悪くなるだけでなく、刃こぼれなどの原因にもなります。そのため、定期的に面直し砥石を使って、砥石の表面を平らに修正する必要があります。面直し砥石を使うことで、砥石の表面を平らに保ち、常に最高の研磨性能を維持することができます。

このように、砥石を丁寧に洗い、乾燥させ、そして定期的に面直しをすることで、砥石を長く使い続けることができます。少しの手間をかけることで、常に最高の切れ味を維持し、快適な調理や作業を楽しむことができるのです。

| お手入れ手順 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 洗浄 | 使用後、研ぎ汁や金属粉を水とブラシで丁寧に洗い流す。 | 研磨効果の低下防止、砥石の損傷防止 |

| 乾燥 | 風通しの良い場所で自然乾燥させる。直射日光は避ける。 | ひび割れや変形の防止 |

| 面直し | 面直し砥石を使い、定期的に砥石の表面を平らに修正する。 | 均一な研ぎを実現、切れ味向上、刃こぼれ防止、研磨性能の維持 |

包丁研ぎの技術

切れ味の良い包丁は、料理をより楽しく、そして安全なものにします。しかし、どんなに良い包丁でも、使っているうちに切れ味は落ちていきます。そこで必要となるのが、包丁研ぎの技術です。包丁研ぎは、一見簡単そうに見えて、実は奥が深い技術です。

包丁研ぎで最も重要なのは、砥石に刃を当てる角度です。この角度が、切れ味を左右すると言っても過言ではありません。一般的には、刃の片面を15度から20度くらいの角度で砥石に当てます。角度が浅すぎると、刃が砥石にしっかりと当たらないため、切れ味が悪くなります。逆に、角度が深すぎると、刃を必要以上に削ってしまうことになり、刃こぼれや寿命の低下につながります。

砥石に刃を当てる角度を一定に保つことも大切です。研ぎの途中で角度が変わってしまうと、刃が均一に研げず、切れ味が悪くなってしまいます。そのため、研ぐ際には、肘や手首を固定し、体全体を使って包丁を動かすように心がけましょう。

砥石の使い方にも注意が必要です。砥石全体を満遍なく使うことで、砥石の表面が均一に磨耗し、より綺麗に包丁を研ぐことができます。一部分だけを使って研いでいると、砥石が偏って磨耗し、かえって包丁の切れ味を悪くしてしまう可能性があります。また、研ぎ汁は洗い流さずに、そのまま研ぎ続けることが大切です。研ぎ汁には、砥石で削られた細かい金属の粒子が含まれており、これが研磨剤の役割を果たします。

最初はなかなか上手くいかないかもしれませんが、練習あるのみです。焦らず、じっくりと練習することで、徐々に技術が向上していきます。最近は、動画投稿の場などで、包丁研ぎのコツを解説した動画も多く公開されていますので、そういった動画を参考にしながら練習するのも良いでしょう。研ぎの回数を重ねるごとに、技術の向上を実感できるはずです。そして、最終的には、まるで新品のような鋭い切れ味を手に入れることができるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 砥石に刃を当てる角度 | 15~20度。角度が浅すぎると切れ味が悪くなり、深すぎると刃こぼれや寿命低下につながる。 |

| 角度の維持 | 一定に保つことが重要。研ぎの途中で角度が変わると、刃が均一に研げず切れ味が悪くなる。肘や手首を固定し、体全体を使って包丁を動かす。 |

| 砥石の使い方 | 砥石全体を満遍なく使う。一部分だけを使うと砥石が偏って磨耗し、切れ味が悪くなる可能性がある。研ぎ汁は洗い流さずに研ぎ続ける。 |

| 練習 | 最初は難しくても練習あるのみ。動画などを参考に練習するのも良い。 |

安全な研ぎ方

包丁研ぎは、切れ味を取り戻すための大切な作業ですが、鋭い刃物を扱うため、安全には細心の注意を払う必要があります。作業を始める前に、砥石を安定した場所にしっかりと固定しましょう。作業台が滑りやすい場合は、滑り止めシートなどを敷いて、砥石が動かないようにすることが大切です。

砥石が安定したら、次は自身の安全確保です。研ぎ作業中は、刃の向きに常に注意を払い、手が刃に触れないように意識しましょう。特に、刃先を自分の方に向けるような動作は避け、常に刃を自分から遠ざけるように動かすことが重要です。また、疲れている時や集中力が途切れている時は、怪我をする危険性が高まります。無理せず休憩を取り、万全の状態で作業に取り組みましょう。

指を守るための道具を使うのも効果的です。指サックや厚手の革手袋は、刃が誤って指に当たった場合の怪我を防いでくれます。特に、慣れていないうちは、これらの道具を使うことで、安心して作業に集中することができます。

落ち着いた気持ちで、焦らずゆっくりと作業を進めることも大切です。急いで作業をしようとすると、注意力が散漫になり、思わぬ事故につながる可能性があります。深く呼吸をし、リラックスした状態で、一つ一つの動作を丁寧に確認しながら研ぎましょう。

正しい研ぎ方や刃物の扱い方を学ぶことも、安全な研ぎ作業には欠かせません。経験豊富な人から直接指導を受ける、あるいは専門書や動画などを参考にすることで、適切な知識と技術を習得することができます。安全に配慮し、正しい方法で包丁を研ぐことで、切れ味の良い包丁を長く愛用することができるでしょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 砥石の固定 | 砥石を安定した場所にしっかり固定する。滑り止めシートなどを敷いて、砥石が動かないようにする。 |

| 刃の向き | 刃の向きに常に注意を払い、手が刃に触れないようにする。刃先を自分の方に向けるような動作は避け、常に刃を自分から遠ざけるように動かす。 |

| 体調管理 | 疲れている時や集中力が途切れている時は休憩を取る。 |

| 保護具の使用 | 指サックや厚手の革手袋を使用する。 |

| 作業ペース | 落ち着いた気持ちで、焦らずゆっくりと作業を進める。 |

| 知識・技術の習得 | 正しい研ぎ方や刃物の扱い方を学ぶ。経験豊富な人から指導を受ける、専門書や動画などを参考にする。 |