仕上げ

仕上げ 部屋の印象を決める!回り縁の選び方

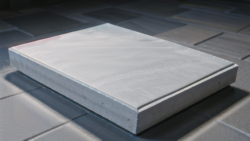

回り縁とは、天井と壁が出会う場所に設置する、帯状の部材のことです。まるで額縁のように空間を囲むことから、その名が付けられました。建材としては比較的小さな部材ですが、実は部屋全体の印象を大きく左右する、重要な役割を担っています。

まず、見た目を美しく整える効果があります。天井と壁の施工は、どうしても僅かな隙間や段差が生じてしまうことがあります。回り縁はこれらの隙間や段差を覆い隠すことで、美しい仕上がりを実現します。まるで絵画に額縁を付けるように、空間を上品に引き締めてくれます。

次に、建材の保護という重要な役割があります。季節の移り変わりによって、木材や石膏ボードなどの建材は、温度や湿度の変化に応じてわずかに伸縮を繰り返します。この伸縮によって、天井と壁の間に隙間が生じ、ひび割れが発生することがあります。回り縁はこの伸縮によるひび割れを防ぎ、建材を保護する役割を果たします。

さらに、空間の印象を変える効果も期待できます。回り縁には、木材、石膏、樹脂など様々な素材のものがあり、形状や色も豊富に揃っています。例えば、木製の回り縁は温かみのある雰囲気を演出し、白い回り縁は空間を明るく広々と見せる効果があります。部屋の雰囲気や好みに合わせて素材や形状、色を選ぶことで、空間をより洗練された印象に仕上げることができます。

このように、回り縁は単なる装飾ではなく、美観と機能性を兼ね備えた、住宅にとって必要不可欠な部材と言えるでしょう。新築やリフォームの際には、回り縁にも目を向けて、こだわりの空間を演出してみてはいかがでしょうか。