工法

工法 快適な暮らしを支える木摺り下地

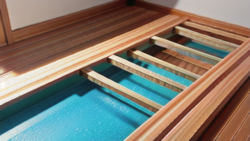

木摺り下地は、日本の伝統的な家づくりにおいて、壁の仕上げ材を支える重要な役割を担っています。木摺りとは、幅の狭い板のことを指し、これらを間柱と呼ばれる柱に水平に等間隔で釘打ちすることで下地を作ります。この下地の上に、漆喰や珪藻土といった塗壁材を塗ることで、見た目にも美しく、そして丈夫な壁が出来上がります。

木摺り下地は、塗壁材の接着力を高めるだけでなく、壁に適度な風通しを良くする効果も期待できます。これは、壁の中に湿気がこもるのを防ぎ、家の寿命を延ばすことに繋がります。湿気を逃がす機能は、日本の高温多湿な気候風土において、特に重要な役割を果たします。また、木摺り下地があることで、壁面に細かな凹凸が生まれるため、塗壁材がしっかりとくっつき、ひび割れを防ぐ効果も期待できます。

近年では、ビニールクロスのような乾式工法が主流となっていますが、木摺り下地を使った湿式工法は、湿気を調整する機能や断熱性に優れていることから、根強い人気があります。乾式工法は施工が簡単で工期も短いという利点がありますが、湿式工法は、室内の湿度を快適に保ち、夏は涼しく、冬は暖かい空間を作る上で大きな役割を果たします。

木摺り下地を用いた湿式工法は、日本の気候に合った、快適な住まいを実現するための大切な要素と言えるでしょう。自然素材を使った家づくりを考えている方は、木摺り下地の採用を検討してみてはいかがでしょうか。完成した壁の美しさだけでなく、年月を経るごとに味わいが増していく様子も楽しむことができます。