防犯

防犯 安心安全な暮らしを守る!ドアアイの選び方

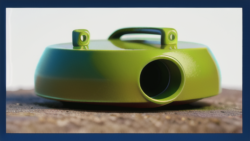

玄関の扉についている小さな覗き窓、それが扉の目、つまりドアアイです。正式には扉の範囲を見るもの、つまりドアスコープと呼ばれています。外から訪ねてきた人を確かめるために使われます。

扉に小さな穴を開け、そこに広い範囲が見えるレンズを取り付けることで、外の景色を家の中から安全に確認できます。最近は、呼び鈴と映像が見える呼び鈴が広く使われるようになりましたが、ドアアイは電気がいらないシンプルな仕組みのため、壊れる心配が少なく、電池がなくなる心配もありません。また、呼び鈴と一緒に使うことで、より安全性を高めることもできます。

ドアアイを使うときは、まずレンズに目を近づけて覗きます。広角レンズのおかげで、ドアの前に立っている人の姿だけでなく、周りの様子もある程度見渡せます。ただし、夜間や暗い場所では見えにくくなることもあるので、注意が必要です。

賃貸住宅では、ドアアイが最初から備え付けられていることが多いです。初めて一人で暮らす人でも安心して使えます。防犯対策として、ドアアイで外を確認してから扉を開ける習慣をつけましょう。

近年は、デジタル式のドアアイも登場しています。液晶画面で来客者を確認できるものや、録画機能付きのものなど、様々な機能が搭載された製品があります。しかし、従来のドアアイは、そのシンプルさと信頼性から、今でも広く使われています。費用も安く、設置も簡単なので、防犯対策の一つとして検討してみる価値は十分にあります。