接道義務:家を建てるための道路の条件

リフォームの初心者

先生、リフォームで『接道義務』ってよく聞くんですけど、何のことですか?

リフォーム専門家

簡単に言うと、家は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないといけないという決まりだよ。これを『接道義務』と言うんだ。道が狭すぎると、消防車や救急車が近づけないからね。

リフォームの初心者

4メートル以上なんですね!でも、家の前の道は4メートルなさそうです…。

リフォーム専門家

地域によっては6メートル以上のこともあるし、例外もあるから、詳しくは役所に確認してみるのが一番確実だよ。リフォームするなら特に重要だからね。

接道義務とは。

家の改築などに関係する言葉「道路に面する義務」について説明します。この「道路に面する義務」とは、建築基準法第43条1項で決められたルールで、「建物の敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」というものです。ただし、「幅4メートル以上」の部分は、地域によっては、都道府県知事などが指定した区域内では「幅6メートル以上」になります。旗竿地のように奥まった土地の場合も、通路の幅を2メートル以上確保した上で、敷地の形が不規則であっても、道路に接する部分は2メートル以上必要です。また、「幅4メートル以上の道路」は、私道か公道かは問いません。しかし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。具体的には、道路法で定められた道路や、都市計画に基づいて作られた道路、昔からある道路、都市計画に基づいて2年以内に作られる予定の道路、都道府県知事などから場所の指定を受けて作られる道路、そして、敷地の後退部分によって将来4メートルの幅を確保することが決まっている、法律が適用された時にすでにあった幅4メートル未満の道路などが該当します。

接道義務とは

家を建てる際には、敷地が道路に2メートル以上接している必要があることをご存知でしょうか。これを接道義務といいます。これは、建築基準法という法律で定められており、安全な暮らしを守るための大切なルールです。

接道義務は、主に二つの目的のために設けられています。一つ目は、火災や災害時における安全確保です。もしもの際に、消防車や救急車が迅速に現場へ駆けつけるためには、敷地へスムーズに進入できる道路が必要です。接道義務は、これらの緊急車両が速やかに到着し、人命救助や消火活動を行うための経路を確保する役割を果たしています。

二つ目は、日常生活における安全な通行の確保です。道路に面していない、あるいは狭い通路しかない土地では、日常の通行にも支障をきたす可能性があります。例えば、荷物の搬入や、自転車、自動車の通行が困難になるばかりか、歩行者にとっても危険な場合があります。接道義務は、安全かつ円滑な通行を確保し、快適な暮らしを支えるための重要な規定なのです。

接道義務を満たすためには、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する必要があります。ただし、例外として、特定行政庁が認める場合や、建築物の用途、規模によっては、幅員4メートル未満の道路への接道も認められる場合があります。詳しくは、お住まいの地域の建築基準法に関する窓口にご確認ください。もしこの接道義務を満たしていない土地に家を建てようとしても、建築確認が下りないため、建築することができません。家を建てる際には、必ず事前に接道義務について確認するようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務 | 敷地が道路に2メートル以上接している必要がある |

| 根拠法 | 建築基準法 |

| 目的1 | 火災・災害時の安全確保(消防車・救急車の迅速な現場到着) |

| 目的2 | 日常生活における安全な通行の確保(荷物の搬入、自転車・自動車・歩行者の通行) |

| 道路幅員 | 原則として4メートル以上、例外あり(特定行政庁が認める場合、建築物の用途・規模による) |

| 接道長さ | 2メートル以上 |

| 違反時の措置 | 建築確認が下りないため、建築不可 |

| 確認事項 | 家を建てる際は事前に接道義務を確認 |

道路の幅員について

家を建てる際には、敷地が道路に面している必要があります。これを接道義務といいます。この接道義務を果たすためには、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないのです。幅員とは、道路の幅のことです。4メートルというと、軽自動車2台がぎりぎりすれ違える程度の幅です。

しかし、必ずしも4メートルあれば良いというわけではありません。都市計画区域内の一部では、都市計画によって、より広い道路が必要とされている場合があります。例えば、人口が増え続けている地域や、災害時に避難路を確保する必要がある地域などです。このような地域では、特定行政庁が指定した区域において、幅員6メートル以上の道路への接道が求められることがあります。6メートルというと、乗用車2台が余裕をもってすれ違える幅です。将来の交通量の増加や、火災発生時の消防車の通行などを考慮すると、必要な幅といえます。

自分が家を建てたい土地が、幅員4メートルで良いのか、6メートル必要なのかは、事前に確認することが大切です。建物を建てる際に、道路幅が足りないことが分かると、建物の設計変更や、土地の購入を諦めざるを得ない場合もあります。また、地域によっては、現在狭くても、将来的に道路を拡幅する計画がある場合、接道義務を満たすと見なされるケースもあります。このような場合も、行政に確認することで、正確な情報を得ることができます。

接道義務は、建築基準法という法律で定められています。建築基準法は、建物の安全や衛生、都市景観などを守るための法律です。接道義務も、安全な生活を送るために必要なものです。家を建てる前には、必ずお住まいの地域の特定行政庁(都道府県や市町村)に確認し、接道義務に関する正しい情報を得て、スムーズな建築計画を進めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務 | 敷地が道路に面している義務 |

| 原則 | 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する |

| 幅員4メートル | 軽自動車2台がぎりぎりすれ違える程度の幅 |

| 例外 | 都市計画区域内の一部では、幅員6メートル以上の道路への接道が必要な場合あり |

| 幅員6メートル | 乗用車2台が余裕をもってすれ違える幅 |

| 確認事項 | 家を建てたい土地に必要な道路幅 (4メートル or 6メートル) |

| 道路幅不足の場合 | 建物の設計変更や土地の購入を諦める可能性あり |

| 将来の道路拡幅 | 地域によっては、将来の拡幅計画がある場合、接道義務を満たすと見なされるケースあり |

| 情報源 | 特定行政庁(都道府県や市町村) |

| 根拠法 | 建築基準法 |

旗竿地の接道

旗竿地とは、その形状が旗竿のように見えることから名付けられた土地です。奥まった場所に主要な居住空間があり、道路に面する部分は通路のように細長い形状をしています。このような独特な形状の土地でも、建築基準法で定められた接道義務は必ず守らなければなりません。接道義務とは、建築物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというルールです。旗竿地の場合、このルールを満たすための工夫が必要になります。

具体的には、道路から敷地奥の主要な居住空間まで続く通路部分を確保しなければなりません。この通路部分のことを竿部分と呼び、その幅は2メートル以上必要です。竿部分が狭いと、緊急車両の通行や日々の生活に支障をきたす可能性があります。また、火災発生時などの避難経路確保の観点からも、十分な幅員を確保することが重要になります。さらに、敷地の形状が不整形であっても、道路に接する部分(旗竿でいうと旗の部分)の長さは2メートル以上確保しなければなりません。この部分が狭いと、建築確認が下りない場合があります。

旗竿地は、周囲の道路から奥まっているため、プライバシーが確保しやすい、静かな環境であるといった利点があります。しかし、接道義務を満たすための通路部分を確保することで、建築面積が狭くなる、通路部分の維持管理が必要になるといったデメリットも存在します。旗竿地での建築を検討する際は、これらのメリット・デメリットを理解した上で、専門家である建築士や不動産業者に相談し、法的な条件をクリアするだけでなく、快適な住まいを実現するための適切な設計を行うことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 形状 | 旗竿のような形状。奥まった場所に主要な居住空間、道路に面する部分は細長い通路。 |

| 接道義務 | 建築物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する必要がある。 |

| 竿部分 | 道路から敷地奥まで続く通路部分。幅は2メートル以上必要。 |

| 旗部分 | 道路に接する部分。長さは2メートル以上必要。 |

| メリット | プライバシー確保、静かな環境。 |

| デメリット | 建築面積が狭くなる、通路部分の維持管理が必要。 |

| 注意点 | 建築士や不動産業者に相談し、法的な条件をクリアするだけでなく、快適な住まいを実現するための適切な設計を行う。 |

私道と公道

家を建てる際には、敷地が道路に面している必要があります。これを接道義務と言います。接道義務を満たすためには、敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。この道路は、国や都道府県、市町村が管理する公道だけでなく、個人が所有する私道でも構いません。重要なのは、幅員が4メートル以上あるかどうかです。

私道の場合も、幅が4メートル以上あれば接道義務を満たす道路として認められます。しかし、公道と違って私道には注意すべき点がいくつかあります。まず、私道の所有権と維持管理の責任が誰にあるのかを確認する必要があります。所有者が複数いる場合は、道路の維持や修繕について、全員の合意を得る必要があるでしょう。また、将来、道路の拡張や改良が必要になった場合、所有者全員の協力が不可欠となります。これらの点について、事前に関係者とよく話し合い、書面に残しておくことが大切です。

さらに、私道が建築基準法上の道路として認められるためには、特定の条件を満たす必要があります。例えば、特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)によって道路として指定されているか、建築基準法が施行される前から存在していた幅4メートル未満の道路であることなどが挙げられます。これらの条件を満たしていない私道は、接道義務を満たす道路として認められない可能性があります。そのため、私道に面した土地に家を建てる場合は、事前に建築基準法上の道路として認められるかどうかを確認することが重要です。

家を建てる前に、建築士や不動産業者、行政機関などに相談し、接道状況について十分に確認しましょう。特に私道に接する場合は、後々のトラブルを避けるためにも、入念な調査と関係者との調整が必要です。そうすることで、安心して家を建てることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務 | 敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していること |

| 道路の種類 | 公道または私道(幅4メートル以上) |

| 私道の注意点 |

|

| 建築基準法上の道路の条件(私道の場合) |

|

| 事前の確認事項 |

|

認められる道路の種類

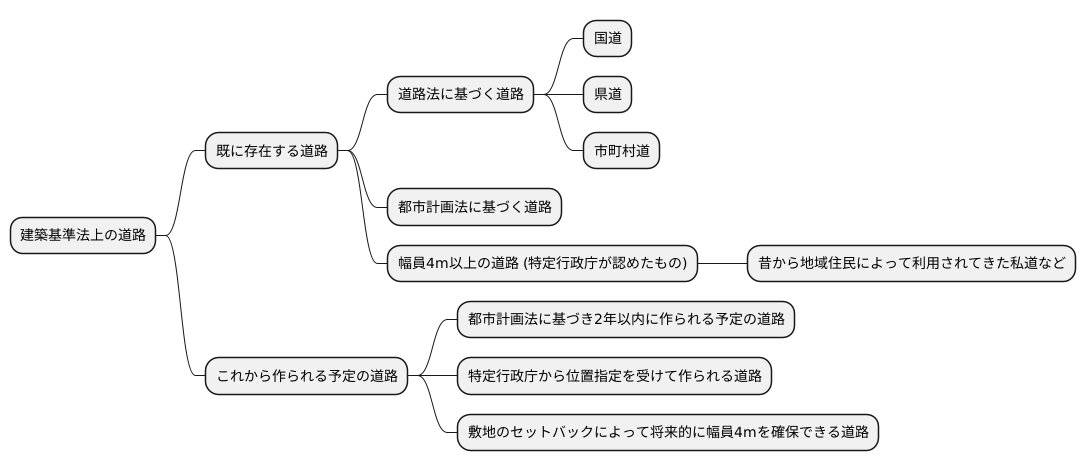

家を建てるためには、建築基準法で定められた道路に敷地が2メートル以上接している必要があります。これを接道義務といいます。では、建築基準法で認められる道路とはどのようなものなのでしょうか。一口に道路と言っても、建築基準法上の道路には様々な種類があります。大きく分けて、既に存在している道路と、これから作られる予定の道路の2種類があります。

まず、既に存在している道路としては、道路法に基づく道路が挙げられます。これは、国道、県道、市町村道といった、私たちが普段利用している道路です。また、都市計画法に基づいて整備された道路も該当します。これらの道路は公的に管理されており、誰でも通行できるようになっています。さらに、法的な根拠に基づかない道路であっても、幅員が4メートル以上あり、特定行政庁が建築基準法上の道路として認めたものも該当します。このような道路は、昔から地域住民によって利用されてきた私道などが該当します。

次に、これから作られる予定の道路としては、都市計画法に基づき2年以内に作られる予定の道路が挙げられます。これらは、都市計画で定められた道路で、まだ完成していませんが、将来的な道路整備計画に基づいて確実に作られると見込まれるものです。また、特定行政庁から位置指定を受けて作られる道路も建築基準法上の道路と認められます。これは、開発行為などによって新しく道路を整備する場合、特定行政庁がその位置を指定し、建築基準法上の道路として認めるというものです。さらに、敷地のセットバックによって将来的に幅員4メートルを確保できることが決まっている道路も該当します。これは、現状では幅員が4メートルに満たない道路でも、敷地の一部を道路として提供することで、将来的に幅員4メートルを確保できる場合です。セットバックによって道路幅を確保する場合は、将来、道路として提供する土地に建物を建てることはできません。

このように、建築基準法上の道路には様々な種類があります。家を建てる際には、敷地がこれらの条件を満たす道路に接しているかを確認することが不可欠です。建物の建築を計画する際は、事前に建築主事や専門家に相談することをお勧めします。

確認の重要性

家を建てるということは、人生における大きな計画の一つです。安全で快適な暮らしを実現するためには、様々な準備や確認が必要です。中でも、敷地の接道義務に関する確認は、極めて重要です。接道義務とは、建築物を建てる敷地が、建築基準法で定められた幅員の道路に一定の距離で接していなければならないという決まりです。

この接道義務を満たしていない土地に家を建ててしまうと、違法建築とみなされます。違法建築であると、建物の増改築や売却に制限がかかるだけでなく、最悪の場合、行政指導によって建物の取り壊しを命じられる可能性も出てきます。せっかく建てた家が取り壊されてしまっては、時間とお金の大きな損失となってしまいます。

このような事態を避けるためには、土地を購入する前、あるいは設計を始める前に、必ず接道義務を満たしているかを確認しなければなりません。確認方法はいくつかあります。一つは、お住まいの地域の役所の建築指導課に問い合わせる方法です。担当者に敷地の住所や地番を伝えれば、接道義務を満たしているかどうか教えてもらえます。もう一つは、建築士などの専門家に相談する方法です。専門家は、敷地の状況を詳しく調査し、接道義務に関する的確なアドバイスをくれます。

接道義務は複雑な法令であるため、自分だけで判断するのではなく、専門家の意見を聞くことが大切です。多少費用はかかりますが、後々のトラブルを避けるためには必要な投資と言えるでしょう。家を建てるという大きな計画を成功させるためにも、事前の確認を怠らず、法的な要件をしっかりと理解した上で、安心して家を建てられるように準備を進めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務とは | 建築物を建てる敷地が、建築基準法で定められた幅員の道路に一定の距離で接していなければならないという決まり |

| 接道義務違反の罰則 | 違法建築とみなされ、増改築や売却に制限がかかる。最悪の場合、建物の取り壊し命令が出る可能性もある。 |

| 接道義務の確認方法 | 1. 役所の建築指導課に問い合わせる 2. 建築士などの専門家に相談する |

| 注意点 | 接道義務は複雑なため、専門家の意見を聞くことが重要。 |