工法

工法 型枠工事の要、せき板を徹底解説

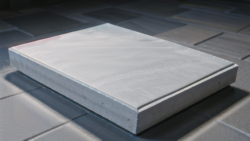

せき板とは、建物を建てる際に、コンクリートを流し込む型枠を構成する大切な部品です。コンクリートで柱や壁、床、梁などを作る際、コンクリートが固まるまで、決まった形を保つために使われます。例えるなら、コンクリートを着る洋服のようなもので、コンクリートが最終的な形になるまでしっかりと支える役割を担っています。

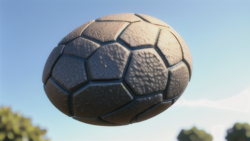

せき板は、コンクリートの重さに耐えられる強度が必要です。また、コンクリートの形に合わせて様々な大きさや形のものがあります。材質も、木材や金属、プラスチックなど、用途に応じて使い分けられます。木材は加工がしやすく、価格も比較的安いという利点がありますが、繰り返し使うと変形しやすいという欠点もあります。金属は強度が高く、繰り返し使用できますが、重量があり、価格も高くなります。プラスチックは軽量で、水にも強いという特徴がありますが、強度が低いという欠点があります。

せき板の設置は、建物の品質に大きな影響を与えます。せき板が正しく設置されていないと、コンクリートが漏れたり、設計通りの形にならなかったりすることがあります。そのため、せき板の設置は、熟練した職人によって行われることが重要です。

もし、せき板がなければ、コンクリートは設計通りの形を保つことができず、建物の強度や見た目に大きな問題が生じる可能性があります。例えば、壁が曲がったり、床が平らにならなかったり、ひび割れが発生したりする可能性があります。そうなると、建物の安全性が損なわれるだけでなく、補修工事が必要になり、費用も時間もかかってしまいます。そのため、せき板は建築工事において無くてはならない、非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。建物の品質を保つためには、適切なせき板を選び、正しく設置することが不可欠です。