仕上げ

仕上げ 鏝仕上:美しい壁を実現する左官技術

鏝仕上げとは、左官職人が鏝を用いて壁や床の表面を整える技法です。左官工事の中でも重要な仕上げ工程であり、建物の美観と耐久性を左右する重要な作業です。

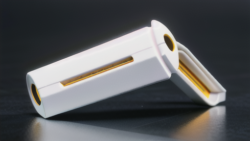

鏝は、金属や木、合成樹脂などでできた板状の道具で、塗られた材料を滑らかにしたり、模様を付けたりするのに使われます。左官職人は、長年の経験と熟練した技で鏝を自在に操り、美しく耐久性のある表面を作り出します。まるで芸術家のように、彼らは鏝の種類や使い方、動かし方を微妙に変えることで、様々な質感や模様を表現し、建物の外観や内装に個性と美しさを加えます。

鏝仕上げは、単に表面を平らにするだけではありません。建物のデザインに合わせて様々な模様を施すことができ、波模様や扇形模様、格子模様など、多種多様な表現が可能です。これにより、空間に奥行きや変化が生まれ、より魅力的な空間を演出することができます。例えば、和風の建築では、土壁に繊細な模様を施すことで、落ち着いた雰囲気を作り出します。一方、現代的な建築では、コンクリートの壁に大胆な模様を施すことで、スタイリッシュな空間を演出することも可能です。

鏝仕上げは日本の伝統的な建築技術の一つであり、古くから寺社仏閣や城郭などの重要な建築物に使用されてきました。現代建築においても、その技術は受け継がれ、住宅や商業施設など様々な建物で活用されています。左官職人の熟練した技と、鏝が生み出す美しい模様は、日本の建築文化を支える重要な要素と言えるでしょう。また、鏝仕上げは、材料の特性に合わせて適切な工法を選択する必要があるため、左官職人の知識と経験が非常に重要です。彼らは、建物の構造や環境、デザインなどを考慮しながら、最適な仕上げ方法を選び、建物の美観と耐久性を高めます。