仕上げ

仕上げ 聚楽壁:日本の伝統的な壁

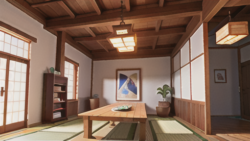

聚楽壁とは、日本の伝統的な内装壁の仕上げ方法の一つで、主に和室で見られます。名前の由来は、桃山時代に豊臣秀吉が築城した聚楽第に由来します。聚楽第の壁に使われていたことからこの名がついたとされていますが、実際には聚楽第に使われていた壁材とは組成が異なると考えられています。

聚楽壁の最大の特徴は、その独特の質感と風合いにあります。一見すると砂壁のように見えますが、主成分は聚楽土と呼ばれる、京都伏見付近で産出される良質の土です。この土は粒子が細かく、粘り気が強いという性質を持っています。この聚楽土に、糊や藁すさなどを混ぜ合わせ、水で練り上げて仕上げ材を作ります。

この練り上げたものを左官がこてを使って壁に塗り、表面を丁寧に仕上げていきます。乾燥すると、独特の凹凸のある砂のような模様が現れ、それが聚楽壁特有の質感を生み出します。また、落ち着いた色合いも魅力の一つです。一般的には、淡いベージュや灰色などの自然な色合いで仕上げられますが、顔料を加えることで様々な色合いに変化させることも可能です。

聚楽壁は、古くから日本の住まいに用いられてきた歴史ある壁材です。歴史を感じさせる重厚な雰囲気と、自然素材ならではの温かみは、現代建築においても高く評価されています。また、調湿効果や断熱効果にも優れているため、快適な室内環境を実現する上でも効果的です。

聚楽壁は、その素材感や風合いから、和風の空間によく調和します。現代の住宅においても、和室だけでなく、リビングや寝室などにも取り入れることで、落ち着いた雰囲気を演出することができます。近年では、伝統的な聚楽壁の風合いを残しつつ、現代の技術を取り入れた新しいタイプの聚楽壁も開発されており、様々なニーズに応えることが可能になっています。