素材

素材 模様で変わる!シボ加工の魅力

私たちの身の回りにある製品をよく見てみると、実に様々な表面加工が施されていることに気付きます。例えば、毎朝手に取るスマートフォンや、家にある家電製品。これらは光沢のある表面加工によって、美しく高級感あふれる印象を与えています。また、屋外で使用する自動車や自転車などは、塗装によって鮮やかな色彩を保ち、風雨による劣化から守られています。

表面加工は、製品の見た目を美しくするだけでなく、機能性を高める上でも重要な役割を担っています。例えば、家具の木目調の加工は、木材の温かみを表現するだけでなく、傷や汚れから守る役割も果たしています。また、浴槽や洗面台など水回りに使用される製品には、撥水効果を高める特殊な加工が施されている場合もあります。

表面加工の種類は非常に多く、大きく分けると塗装、めっき、印刷などがあります。塗装は、塗料を吹き付けることで色や光沢を付ける加工方法で、自動車や家具などに広く用いられています。めっきは、金属の表面に別の金属を薄くコーティングする加工方法で、光沢感や耐食性を高める効果があります。印刷は、インクを用いて模様や文字を転写する加工方法で、包装材や衣類などに用いられています。

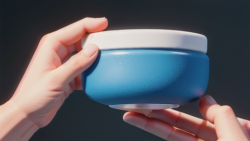

中でも、プラスチック製品によく用いられるのが、梨地加工と呼ばれる加工方法です。梨地加工とは、プラスチックの表面に細かい凹凸をつけることで、独特の風合いを出す加工のことです。ザラザラとした手触りで、落ち着いた雰囲気を演出することができます。また、指紋や小さな傷が目立ちにくくなるという利点もあります。この加工は、家電製品や自動車の内装部品など、様々な製品に利用されています。

このように、表面加工は製品の外観や機能性を向上させる上で欠かせない技術であり、私たちの生活を豊かに彩る様々な製品を生み出すために、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。