照明

照明 癒やしの空間を演出する和風照明

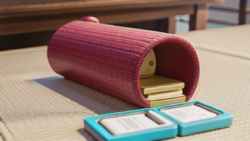

部屋の雰囲気づくりにおいて、照明は重要な役割を担います。特に、和風の照明は、日本の伝統的な美意識を反映し、独特の雰囲気を醸し出すことができます。柔らかな光と落ち着いたデザインは、和室だけでなく、現代的な居間や寝室にも自然と溶け込み、心安らぐ空間を演出します。和風の照明の魅力は、自然素材の温もりと風合いにあります。木や和紙といった素材は、空間に柔らかさと落ち着きをもたらし、日々の疲れを癒す効果があります。例えば、木製の枠に和紙を貼った照明は、温かみのある光を拡散させ、心を和ませる空間を演出します。また、竹細工の照明は、繊細な模様が光と影を作り出し、幻想的な雰囲気を醸し出します。照明器具を選ぶ際には、部屋全体の雰囲気との調和を考えることが大切です。例えば、畳の部屋には、低い位置に置くスタンドライトや、天井から吊り下げるペンダントライトが適しています。一方、フローリングの部屋には、天井に埋め込むタイプの照明や、壁に取り付けるタイプの照明が合うでしょう。また、照明の色味も重要な要素です。暖色系の照明は、リラックスした雰囲気を演出し、寒色系の照明は、すっきりとした印象を与えます。和風の照明を取り入れることで、洗練された和の空間を創り出すことができます。例えば、間接照明を効果的に使うことで、奥行きと立体感を出し、より洗練された空間を演出できます。また、障子やふすまといった建具と組み合わせることで、より本格的な和の雰囲気を楽しむことができます。和風の照明は、単に部屋を明るくするだけでなく、心を落ち着かせ、穏やかな時間を過ごすための大切な要素です。照明器具の形状や大きさも、部屋の雰囲気に大きな影響を与えます。大きな照明は、空間の主役となり、存在感を放ちます。一方、小さな照明は、空間のアクセントとなり、全体のバランスを整えます。複数の照明を組み合わせることで、より複雑で奥行きのある空間を演出することも可能です。照明の位置や高さも、光の広がり方や影の落ち方に影響するため、設置場所をよく考えて配置することが大切です。