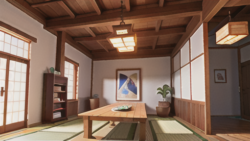

室内

室内 広く明るい空間を作る連窓のメリット

連窓とは、文字通り、複数の窓が横に連続して設置されている状態を指します。まるで一枚の大きな窓のように見えることもありますが、実際には複数の窓枠が組み合わさって構成されています。この窓の配置によって、壁一面が窓で覆われたような開放感あふれる空間を作り出すことができます。

特に、家族が集まるリビングやダイニングに連窓を設置すると、太陽の光をたっぷりと取り込み、明るく広々とした印象を与えます。窓の外に広がる庭の緑や街並みを眺めながら、家族でゆったりとくつろげる、明るく快適な空間を演出することができるでしょう。一枚の大きな窓を設置するよりも、複数の窓を組み合わせることで、デザインの自由度が高まる点も魅力です。窓の大きさや形、配置などを工夫することで、住宅の外観に個性的なアクセントを加えたり、室内に独特の雰囲気を創り出したりすることも可能です。

さらに、連窓は換気効率を高める上でも効果的です。複数の窓を開閉することで、風通しを良くし、自然換気を促すことができます。これにより、室内の空気を常に新鮮に保ち、カビやダニの発生を抑え、健康的な住環境を維持することができます。

また、連窓は採光性にも優れています。複数の窓から光を取り込むことで、室内を明るく照らし、照明器具の使用を減らす効果も期待できます。日中は自然光を最大限に活用することで、省エネルギーにも繋がり、家計にも優しい住まいを実現できます。

このように、連窓はデザイン性、機能性、そして省エネルギーの観点からも優れた特徴を持つ窓の配置です。新築やリフォームの際には、ぜひ連窓の導入を検討してみてはいかがでしょうか。