エクステリア

エクステリア スタンプコンクリートの魅力:費用対効果の高いおしゃれな舗装

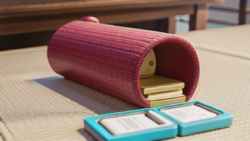

模様をつける舗装とは、セメントを練って作った地面に型を押したり、色をつけたりして、見た目を美しくする工事のことです。この工事では、レンガや自然石、木の模様など、様々なデザインを作ることができます。まるで本物のレンガや石を敷き詰めたように見えますが、実はセメントを使っているので、費用を抑えられます。この舗装方法でよく使われるのが、型押しコンクリートという技法です。これは、まだ固まっていないセメントに型を押し付けて模様をつける方法です。型の種類も豊富で、レンガ模様や石畳模様、木の板を並べたような模様など、様々なデザインを楽しめます。さらに、色をつけることもできるので、より本物に近い風合いを再現できます。例えば、赤茶色のレンガ風の色合いや、灰色がかった自然石風の色合いなど、好みに合わせて自由に選べます。模様をつけることで、見た目だけでなく、実用性も向上します。型押しによって表面に凹凸ができるため、雨の日でも滑りにくくなります。また、セメントそのものに模様を刻むため、時間が経っても模様が剥がれる心配がありません。普通の塗装のように、表面が剥がれて見た目が悪くなるということもありません。そのため、長い間、美しい状態を保つことができます。この舗装方法は、家の周りの通路やお庭だけでなく、お店や公園など、様々な場所で利用されています。デザイン性が高いので、景観を美しくしたい場所に最適です。費用も比較的安く済むので、限られた予算内で舗装工事をしたい方にもおすすめです。このように、模様をつける舗装は、美しさと実用性を兼ね備えた、費用対効果の高い工事と言えます。様々なデザインや色を選べるので、自分好みの空間を作りたい方にぴったりです。家の周りをリフォームしたいと考えている方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。