室内

室内 土間のある暮らし:現代的な住まいへの活用

土間は日本の古くからの家屋でよく見られる床で、現代の住まいにもその良さが見直されてきています。土間を取り入れることで、暮らしに様々な良い点が生み出されます。

まず挙げられるのは、土間の丈夫さです。土やコンクリートといった材料で作られる土間は、傷がつきにくく、汚れにも強いため、長い間きれいな状態を保てます。椅子やテーブルを引きずっても傷がつきにくく、お子様やペットがいる家庭でも安心して使えます。また、重い荷物を置いても床がへこむ心配が少ないため、収納スペースとしても活用できます。

次に、掃除の手軽さも土間の魅力です。水を使って汚れを洗い流せるので、泥汚れや食べこぼしなども簡単に落とせます。ほうきで掃くだけでもある程度の掃除は済むので、日々の掃除の手間を省きたい方にもおすすめです。屋外と屋内の間にある土間は、靴についた泥や砂を落とすスペースとしても最適です。

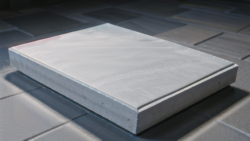

さらに、土間はデザインの自由度が高いことも大きな利点です。材料や色、仕上げ方を変えることで、和風な家にも洋風な家にも合わせることができます。例えば、昔ながらの三和土風の仕上げにすれば、落ち着いた和の雰囲気を作り出せます。一方、コンクリートの打ちっぱなしにすれば、現代的で洗練された空間を演出できます。

土間は、床暖房を設置することも可能です。冬でも足元が冷たくならず、快適に過ごせます。また、土間は熱を蓄える性質があるため、夏は涼しく、一年を通して快適な室温を保つのに役立ちます。

このように、土間は丈夫で掃除がしやすく、デザインも自由自在です。家の新築やリフォームを考えている方は、土間を取り入れることで、より快適で個性的な住まいを実現できるでしょう。