素材

素材 石綿のリスクと除去:安心な住まいづくりのために

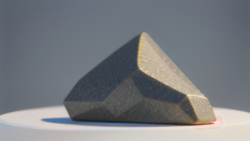

石綿とは、自然界に存在する繊維状の鉱物のことです。大地から掘り出されるこの鉱物は、細い繊維が幾重にも重なり合った構造をしています。この独特の構造のおかげで、石綿は大変丈夫で、熱や薬品にも強く、さらに熱を逃がしにくいという優れた性質を持っています。そのため、かつては様々な製品に活用され、特に住宅の建築材料として重宝されました。例えば、家の温かさを保つための断熱材や保温材、屋根を覆う屋根材、壁や床を構成する壁材や床材など、家の中の至る所に使われていたのです。しかし、石綿の極めて細い繊維は、空気中に漂うと人の目には見えません。気づかないうちに呼吸とともに吸い込んでしまうと、肺の奥深くまで入り込み、健康に深刻な害を及ぼすことが明らかになりました。長い年月をかけて、肺がん、中皮腫、じん肺といった重い病気を引き起こす原因となることが分かり、現在では石綿の使用は法律によって厳しく制限されています。特に、古い住宅を解体したり、リフォーム工事を行う際には、石綿が含まれている建材を適切に処理することが大変重要になります。専門の業者に依頼し、安全な方法で除去、処分する必要があるのです。石綿の危険性を正しく理解し、適切な対策を講じることで、健康被害を防ぐことができるのです。石綿は、姿形を変えて私たちの身近に潜んでいる可能性があります。例えば、古い住宅だけでなく、工場や倉庫、学校など、様々な建物で使用されていた歴史があります。また、石綿の種類も様々で、それぞれの性質や危険性も異なります。そのため、石綿に関する正しい知識を持ち、適切な対応をすることが大切です。もし、自宅や職場などに石綿が使われているかどうかわからない場合は、専門の検査機関に相談してみるのも良いでしょう。