設計

設計 屋根の形:家のデザインを決める重要な要素

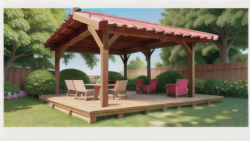

家は、家族が暮らしを営む大切な場所です。そして、家の外観は、その家の印象を大きく左右する重要な要素です。中でも屋根は、建物の風格を決定づける大切な役割を担っています。屋根の形状は、家のデザインだけでなく、雨や風、雪などから家を守るための機能性、そして建築費用にも大きく影響します。そのため、屋根の形状を選ぶ際には、デザイン性だけでなく、機能性や経済性も考慮することが大切です。

屋根には、様々な形状があります。代表的なものとしては、切妻屋根、寄棟屋根、方形屋根、入母屋屋根、片流れ屋根などがあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

切妻屋根は、最もシンプルな形状で、大工工事も比較的容易なため、建築費用を抑えることができます。屋根の傾斜によって雨水を排水しやすく、日本の気候風土に適しています。

寄棟屋根は、四方向に傾斜がある屋根で、雨や風に強いという特徴があります。複雑な形状のため、切妻屋根に比べて建築費用は高くなる傾向があります。

方形屋根は、寄棟屋根と同様に四方向に傾斜がある屋根ですが、屋根の頂点が平らになっているのが特徴です。モダンな印象を与え、デザイン性が高い形状です。

入母屋屋根は、日本の伝統的な建築様式によく見られる屋根で、上部は寄棟屋根、下部は切妻屋根という複雑な形状をしています。風格があり、重厚な印象を与えますが、建築費用は高くなります。

片流れ屋根は、一方向にのみ傾斜がある屋根で、シンプルでモダンな印象を与えます。太陽光発電パネルの設置にも適しています。

このように、屋根には様々な形状があり、それぞれに特徴があります。それぞれの形状の特徴を理解し、自分の家のデザインや周辺環境、予算に合わせて最適な形状を選び、快適で美しい我が家を築きましょう。