素材

素材 框:家の顔となる重要な部材

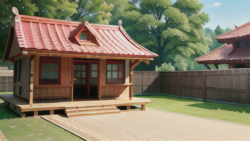

框とは、家の中で水平に渡された木材のことを指し、様々な場所で使われています。 床の間や玄関の上がり框のように、床の高さが変わるところによく見られます。段差部分に框があることで、空間に変化が生まれ、見た目にも美しくなります。また、框は段差につまずくのを防ぐ役割も担っています。

縁側にも框は使われています。縁側は屋内と屋外の中間的な空間であり、框によってその境界が明確になります。框に座って庭を眺めたり、風を感じたりと、框があることで縁側での過ごし方がより豊かになります。

建具の枠にも框は用いられています。 引き戸や障子、窓などの枠に框を使うことで、建具の強度を高め、歪みを防ぎます。また、框があることで建具の開閉がスムーズになり、見た目も美しく仕上がります。

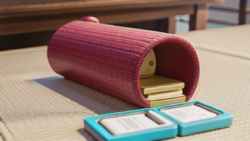

畳にも框という言葉が使われます。畳の短い辺の折り目の部分を框と呼びます。畳表を折り曲げて縫い付けているため、畳の縁がしっかりと補強され、耐久性が増します。

このように、框は家の中の様々な場所で、多様な役割を担っています。空間を仕切ったり、強度を高めたり、見た目美しく仕上げたりと、框があることで家はより快適で美しくなります。框の種類も豊富で、木材の種類や形状、大きさなど様々です。場所や用途、家の雰囲気に合わせて適切な框を選ぶことで、より洗練された空間を演出することができるでしょう。