素材

素材 自然素材の選び方:快適な住まいづくりの秘訣

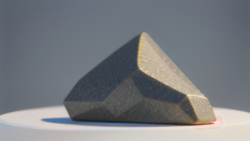

近年、家を新しく建てたり、古くなった家を改修したりする際に、自然素材に注目が集まっています。木や石、土といった自然の恵みから生まれた材料は、独特の持ち味で住空間に安らぎと落ち着きを与えてくれます。人工物にはない自然素材の風合いは、見る人の心を和ませ、心地よい雰囲気を生み出します。木の温もりは、触れるたびに優しく温かく、まるで森の中にいるような安心感を与えてくれます。また、石の重厚感は、空間に風格と高級感をプラスし、時を経ても変わらぬ美しさを保ちます。土壁は、呼吸する壁とも呼ばれ、湿気を調整し、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境をつくり出してくれます。

自然素材の魅力は、見た目や触り心地だけではありません。化学物質をほとんど含まないため、アレルギー体質の方や小さなお子様がいるご家庭でも安心して使うことができます。シックハウス症候群などの健康被害を心配することなく、自然素材の温もりと安らぎに包まれた暮らしを楽しむことができるのです。また、自然素材は時と共に変化していくことも魅力の一つです。木は年月を重ねるごとに色合いが深みを増し、独特の風合いを醸し出します。石もまた、使い込むほどに表面が滑らかになり、味わいが増していきます。このように、自然素材は経年変化を楽しみながら、愛着を育むことができるという、人工物にはない大きな利点を持っています。

住まいに自然素材を取り入れることは、私たちの五感を刺激し、心と身体をリラックスさせてくれる効果があります。木の香り、土の感触、石の冷たさなど、自然素材は五感を心地よく刺激し、日々の暮らしに潤いを与えてくれます。視覚、触覚、嗅覚、聴覚、味覚といった五感を豊かに刺激することで、心身ともにリラックスしやすくなります。自然素材は、単なる建築材料ではなく、暮らしを豊かに彩る大切な要素と言えるでしょう。