素材

素材 鶉杢の魅力:希少な杢目の世界

鶉杢(うずらもく)とは、木の表面に現れる美しい模様のことを指します。この模様は、鶉という鳥の羽根模様に大変よく似ていることから、その名が付けられました。小さな斑点が寄り集まって、まるで鶉の羽根のように繊細で複雑な模様を作り出しているのです。自然が生み出した造形の美しさと言えるでしょう。

この鶉杢模様は、どのようにして生まれるのでしょうか。それは、木の成長過程における細胞の配列の乱れや、特殊な樹脂の沈着などによって生じると考えられています。木の内部で起こる複雑な作用が、偶然にも美しい模様を生み出すのです。まるで自然が織りなす芸術作品のようです。

鶉杢が現れる樹種は限られており、特に楓(かえで)や栃(とち)の木でよく見られます。しかし、同じ樹種であっても、全ての木に鶉杢が現れるわけではありません。さらに、同じ木であっても、一部分にだけ鶉杢が現れることも珍しくありません。そのため、鶉杢を持つ木材は大変希少価値が高く、古くから珍重されてきました。

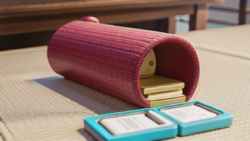

この希少な鶉杢は、家具や楽器、工芸品など、様々なものに用いられています。その美しい模様は、見る人を魅了し、高級感や特別感を演出します。鶉杢の家具は、部屋全体を格調高い雰囲気に仕立てますし、鶉杢を用いた楽器は、美しい音色を奏でるだけでなく、所有する喜びも与えてくれます。自然の生み出した芸術を、私たちの生活に取り入れることで、日々の暮らしに彩りを添えることができるでしょう。