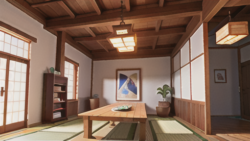

室内

室内 サービスルームを使いこなす

サービスルームとは、建築基準法で定めた採光基準を満たしていない部屋のことです。採光基準とは、人が快適に暮らすために必要な光を取り入れるための基準で、窓の大きさや数などが細かく定められています。サービスルームはこの基準を満たしていないため、正式な居室としては認められません。

建築確認申請の際には、サービスルームは通常納戸として扱われます。納戸とは、本来、衣類や寝具などの家財道具を収納するための部屋です。しかし、実際にはサービスルームは多目的ルームやスペアルーム、フリールームなどと呼ばれ、納戸以外にも様々な用途で使われています。

採光基準を満たしていないとはいえ、サービスルームに全く光が入らないわけではありません。小さめの窓が設置されている場合もありますし、居室に隣接している場合は、その部屋からの光が差し込むこともあります。また、換気設備も設置されていることが多く、収納スペース以外にも工夫次第で快適な空間として利用可能です。

例えば、書斎や趣味の部屋、子供の遊び場として活用したり、来客用の寝室として利用する方もいます。限られた空間でも、家具の配置や照明、インテリアなどを工夫することで、居室同様に快適に過ごすことができます。ただし、建築基準法上は居室ではないため、固定資産税の評価額が居室に比べて低くなるといったメリットがある反面、住宅ローン控除の対象にならないといったデメリットもあります。サービスルームの活用を検討する際には、このようなメリット・デメリットも踏まえて判断することが大切です。